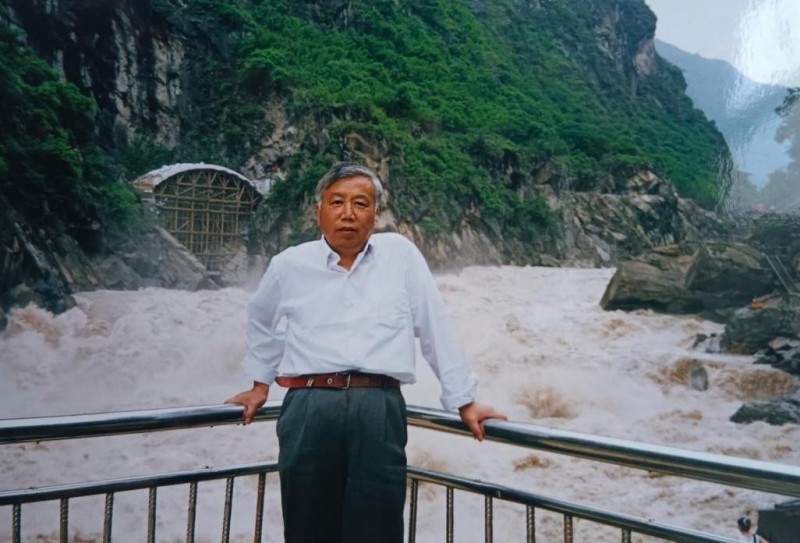

邵汉瑾:用文字书写平凡中的伟大

在文学的浩瀚星空中,有一些作品以其独特的视角和深刻的情感,记录着平凡人物的寻常人生。邵汉瑾先生就是这样一位独特的作者,他的创作源于对母亲、家乡以及过往岁月的深切怀念,更源于对当下生活态度的深刻反思。近日,我们有幸采访到邵汉瑾先生,听他讲述新书《垂柳集》背后的动人故事与深刻感悟。

个人经历:岁月沉淀下的创作根基

邵汉瑾,1944年11月出生于江苏常州,如今已82虚岁。他拥有高级审计师职称,并且是国际内部审计师协会会员。1964至1968年,邵先生在中央财政金融学院完成本科学业,之后又于1987至1989年在中国文化书院中外文化比较研究班函授毕业。他的职业生涯横跨农、工、兵、学和行政等多个领域。退休后,邵先生对回忆录写作产生了浓厚兴趣,开启了他别样的创作之路。

如今,邵汉瑾先生暂居北京,帮助女儿照顾家庭,自嘲做起了“保姆”。2011年,他因心脏问题接受了换瓣手术,身体状况大不如前,但这并未消磨他对写作的热爱与执着。在养病期间就锻炼思维,零零碎碎写作一些仿诗体小文字。

邵汉瑾先生出生于农村,早年干过农活。这段成长经历让他对农村生活有了深刻的体认。在创作时他敏锐地发现(他谦称或许是自己孤陋寡闻,若事实并非如此还望指正),文学领域中对农村题材里农活的系统真实书写与细致刻画尚显不足,尤其是以仿诗体形式连贯纪实一位农民母亲平凡人生轨迹、并将其完整呈现为独立专著的创作(此处特别指向独立成书的作品,而非单篇文字或多人经历的合集),几乎处于空白状态。这成为他创作的重要动力之一,他希望通过自己的文字,弥补这一空白,让更多人了解那个时代普通农民的生活与情感世界。

创作动机:对过往的缅怀与对现实的期许

促使邵汉瑾先生动笔创作的契机,源于他对当下一些年轻人生活态度的担忧。他看到如今部分年轻人不珍惜来之不易的生活条件,面对困难时轻易选择“躺平”,这让他想起老一辈人在艰难困苦中依然怀揣梦想、努力拼搏的精神。在养病期间,邵先生多次在移步困难的散步中,脑海中不时浮现母亲为了生活拼命劳作的身影。母亲没日没夜地干活,从不抱怨,无论是白天劳作后的深夜扎鞋底、养蚕养猪,还是夏天顶着烈日锄禾、冬天在寒风中为麦苗保温,亦或是抢收抢种、运作稻麦入仓等超负荷的农活,她都默默承受、坚持。这些记忆深刻地触动了邵先生,他渴望通过书写母亲的故事,传递一种积极向上的生活态度,让读者尤其是年轻人能够珍惜当下,重视生活中的每一个点滴,认真对待人生。

邵先生最希望向读者传递的核心信息,便是重视回忆录的创作。他认为回忆录不仅是对个人记忆的保存,更是对历史、对家庭、对自我的一种深刻记录与反思。他希望上了年纪的人能够克服自卑心理,自尊自爱地将自己人生经历写下来,形成文字资料,这不仅具有珍贵的个人意义,而且有可能对家庭、对社会产生深远影响,甚至推动社会进入一个崭新的风貌时代。

在日常生活中,邵汉瑾先生的创作灵感多来源于真实经历与内心感受。他强调,对于事物的评判皆听命于内心深处,外界所见背后反映的是每个人独特的自我形象。这种对内心世界的关注与思考,使得他的作品不仅仅是对过往事实的记录,更蕴含着深刻的情感与哲理。

写作过程:从散作到成书的蜕变

邵汉瑾先生的写作习惯较为随性,这次出书多是将过去平时所写的散作进行汇集整理。然而,创作过程并非一帆风顺。最大的挑战在于如何选择合适的表达方式。邵先生一直想为母亲写点什么,但因想写的内容太多太杂,难以入手,加之时间久远,部分细节模糊,记忆力随年龄增长有所下降,导致创作一度拖延。后来,在几次微信活动中尝试使用顺口溜形式后,他发现这种文体简洁明快、易于表达,于是下定决心采用类似仿诗体小文字的形式进行创作。其中有相当多的数量为仿变体诗小文字。

从初稿到成书,邵汉瑾先生经历了多个关键的修改阶段。由于作品多为分散之作,合集时出现不少文字重复或意义不协调之处,需要精心修改。同时,为了让文体前后形式大致一致、般配协调,他也花费了不少心思。在修改过程中,他注重保留文字的真实感与生动性,让每一则作品都能独立成章又相互呼应,共同构建起一个完整的情感世界。

在创作过程中,邵汉瑾先生深受杜甫“三吏”“三别”写实风格的影响。他学习这种写实手法,尽量减少臆想与夸张,多用具体、真实的笔触描绘人物与事件,使作品更具可信度与感染力。

作品内容:素描手法下的深刻印象

邵汉瑾先生的作品以时间顺序展开,选取重要节点活动与生活典型事例,生动展现母亲、父亲以及家乡的故事。作品特别之处在于,写作对象虽普通,但以仿诗体小文字形式呈现,只需点明事物特点,读者便能凭借自身生活经验与想象感受到其中的不易,避免了小说般冗长的叙述尴尬。同时,考虑到读者对过去尤其是农村生活的不了解,邵先生巧妙地利用加注交代背景、补充说明形式充实内容,且依然以仿诗体小文字呈现,使这些补充部分与正文有机结合,成为作品的重要组成部分。

在构建角色方面,由于作品多为回忆录性质,邵汉瑾先生笔下的母亲、父亲等角色皆为真实原型,他只需选择不同生活侧面进行呈现,确保取材真实客观理性,不存在虚构问题,让读者能够真切感受到那个时代普通人的生活状态与精神风貌。

邵汉瑾先生特别推荐作品第一部分仿诗体小文字中的几篇:忆母亲(上)第七组扎鞋底记(二则)、第九组不识字哀(四则)和第十组爱书护书(七则)。扎鞋底记(二则)生动描绘了农民为获得现金,在白天繁重农活后仍需赶制鞋底的艰辛场景,展现了他们为了生活拼命努力的一面。而不识字哀(四则)与爱书护书(七则)则通过讲述母亲因不识字在生活中遭遇的种种不便,如容易被欺负、连钞票都能错给人家等,深刻反映出当时农村教育的匮乏以及人们对知识的渴望与珍视,这些内容如今的人们难以想象,更具震撼力。

从全书来看,邵汉瑾先生希望读者留意父亲对他的教育“熏陶润育慎独做事”,以及附录部分关于写作回忆录文字的看法,尤其是“回忆录行”十三则。他认为这些内容不仅体现了父亲对他的深远影响,也为读者提供了关于回忆录创作的有益思考与借鉴。

作者与读者:真诚的交流与期待

对于目前作品,邵汉瑾先生并无过多功利性的期待。已至耄耋之年的他,只是想通过文字表达内心情感,若能获得读者欢迎,他将倍感荣幸与欣慰。若作品能填补某些领域空白,他更会以此自我安慰,感到创作的价值得以体现。

邵汉瑾先生在写作时并未预设特定目标读者,而是专注于自我表达,但也不排除在创作个别题材时会带有自己认为的问题导向。他认为作者与读者之间的关系是多元的,既可能是共鸣者,也可能是启发者,还可能存在相互启发的情况,共同促使作品更趋完整、提升档次。

未来计划:持续创作,以文字为伴

谈及未来创作计划,邵汉瑾先生表示将继续创作仿诗体小文字,并将其应用于读书笔记中,继续用自己的文字记录生活的点滴,思考人生的种种。

在他看来,读书与写作是相辅相成的,通过读书不断汲取知识养分,再以笔记形式记录感悟与思考,同样是表达自我、与世界交流的一种方式。

邵汉瑾先生与华夏长鸿的首次合作十分愉快,他对其专业服务与出版质量表示认可,目前已打算进行第二次合作,继续将他的文字作品呈现给更多读者。

邵汉瑾先生用文字书写平凡中的伟大,他笔下那些关于母亲、父亲、家乡的回忆,不仅是对过往岁月的深情回望,更是对当下及未来读者的一份珍贵精神馈赠。在他的作品中,我们看到了一个时代普通人的生活缩影,感受到了积极向上的生活态度与深刻的人生思考。相信随着更多作品的问世,邵汉瑾先生的文字将照亮更多人的心灵角落,引发广泛共鸣与深刻反思。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj012

搜了宝:链经济赋能三农,打造产销共赢新生态

商户合规共成长:搜了宝搭建生态,让靠谱成为共同目标

瑞派宠物医生:以心为专,守护萌宠心跳,行医薪火相传

科学突破!starwinhe个性化抗衰老干预,重塑NAD+抗衰赛道

以免疫稳态重建为核心:远大医药STC3141引领脓毒症治疗新方向

远大医药成都核药基地投运 构建全球化核药研发与生产核心节点

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

丽格门窗怎么样?连续三年央视背书,铸就品质信赖之选

- 2

我居然能看到每个人的财气值 祥福颐养院与心灵捕手引领影视文化新业态

- 3

智造向善显担当!先导集团宫晨瑜率队开展宜川、无锡双城公益行动

- 4

班兰“十年质保”的底气:一场穿越时光的品质承诺

- 5

双十一电竞耳机升级指南:赛德斯“狩•811”与“狩•811PRO”优惠加码,沉浸听感触手可及

- 6

金域医学前三季经营现金流净额超6.7亿元,“小域医”实现模型应用商业化闭环

- 7

太粮亮相第33届深圳礼品展,深耕品质传递新米鲜度

- 8

中国技术集团大动作:总部落穗后并购跃华电讯,“生态共建”深耕中东

- 9

星火社吕诚:公益不是一个人的热血,是一群人的坚守

- 10

小保当矿业公司:筑牢安全防线,赋能企业高质量发展