跨界求索:一位会计学者的科学哲学探索之路

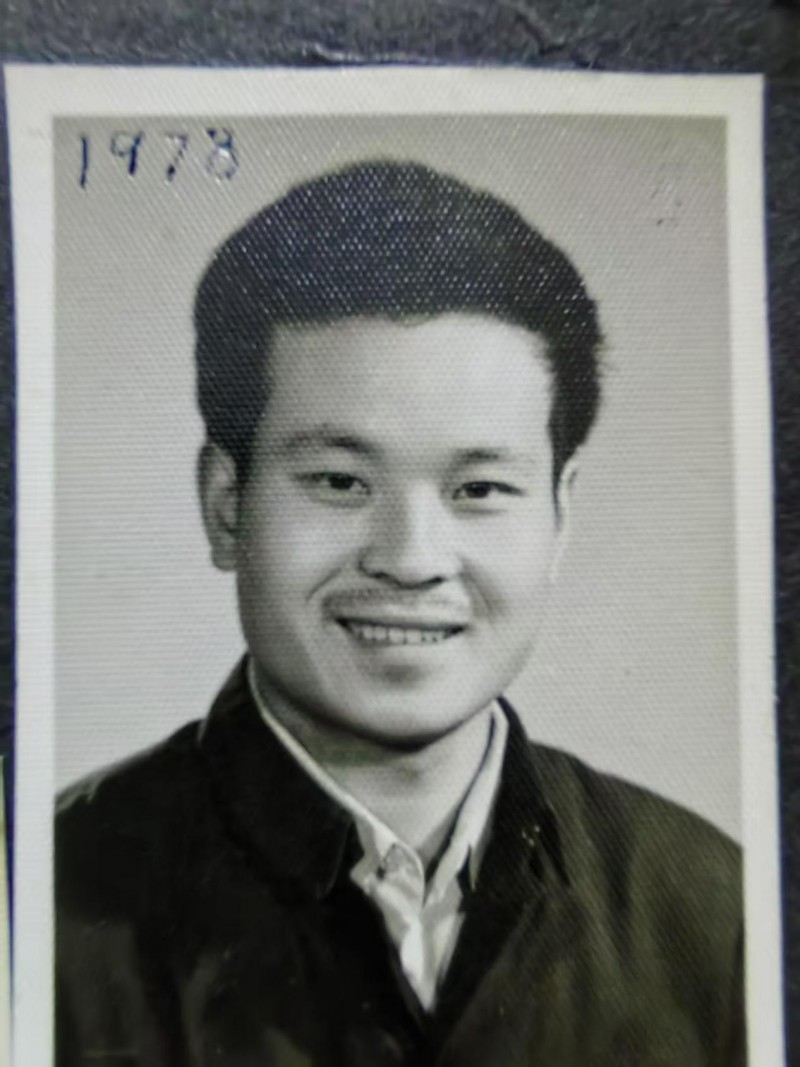

梁文庆,年满73岁。本是一名资深的会计、审计从业者,却已完成一部跨学科著作——《自然哲学之信息在物质世界的地位和作用》。这部凝结了其毕生心血的书籍,不仅是他对岗位与学术生涯的总结,更是他对东西方哲学、科学问题求索的一次深刻思考。

从会计到哲学:跨界的人生旅程

梁文庆个人经历颇为丰富。作为老三届初68级下乡知青,1972年招工回城,进入云南省石油公司工作。从见习会计起步,在会计、统计、内部审计、企业法律顾问等多个岗位上锤炼了整整30年。通过这段职业生涯,他积累了丰富的经济信息整合处理经验,为其后来的学术研究奠定了基础。

当年,在繁忙的工作之余,他仍坚持高强度自学。从《资本论》三卷学习,延伸到西方古典经济学、哲学、历史;通过恩格斯的《自然辩证法》又走进人类文化学领域。大跨度的学科知识吸收,极大地开阔了他的视野。

2002年,因对中石化集团公司内部政策有异议,他被迫从企业法律顾问岗位下岗,转而投身社会审计行业。

这段经历让其有机会专注于经济文化现象,并最终从经济文化延伸至科学哲学,横跨了整个社会科学、自然科学。能有如此知识跨界,得益于复杂的人生经历:从经济文化到人类文化的哲学思辨,一路攀登、一路进阶。

灵感与动机:挑战“哲学已死”

《自然哲学之信息在物质世界的地位和作用》灵感来自他在九十年代初读英国学者斯蒂芬·霍金的《大设计》遭遇的知识性挑战。《大设计》开篇就是“哲学已死”!虽只是表明西方哲学落后于科学发展的事实。但此话深深触动了梁文庆,激发其系列延伸性思考。

1.没有哲学,又何来科学喔!《大设计》成书背后,隐藏有作者的“造物主”思想!这是他和斯蒂芬·霍金在科学与哲学上不可忽视的根本性分歧。

2.中华文明上下五千年,思想成果累累,为何会被认为没有哲学?

梁文庆以为:中国不仅有哲学,而且哲学方法比西方哲学更具科学性。通过典籍文献的比对研究,他发现:西方哲学因受神学影响,“物本体”理论缺失,而中国古哲学则更多的是强调人本思想和生成论。

这一方法论根本差异,直接影响了近现代科学的发展进程。

探索与挑战:破解科学哲学的“卡脖子”问题

梁文庆坦言,写作过程面临的最大挑战来自自身的知识局限。为解析物质与精神、存在与意识两大哲学命题,涉猎从宇宙学到量子力学等一系列科学学科知识。这种探索,跨越了太多的科学学科知识,对一个会计、审计从业者而言:困难之大,有如“徒手上青天”。但因其经济动力系统研究的知识底子,让他能较为轻松地切入物质动力一般性问题研究,在自然科学和社会科学间,闯出一片天地。

他敢去解锁生命科学之谜,其勇气,源自年轻时学习《资本论》和《自然辩证法》奠定的知识底子!书中涉及科学哲学的两个重要概念:

一是“信息的恒增律”。籍此,找到了信息与物质运动的关联性;

二是“时空一体律”,即空间运动的统一性,来自其物质的多样性。

他认为,这两个认知坚持,蕴含有解决人类思辨困境的新思路。它也许能弥合当前理论物理学界的认知裂痕。

基于多阶段的研究获得,他为本书预定的目标是:解锁百年、千年人类思辨的困境!他希望通过自己的研究,从头梳理哲学与科学问题。通过中国古哲学方法性特征辨识。拨开世界观、方法论、认知论迷雾。

他认为:人类文化研究,让我们找到了科学哲学探讨的具象化路径,也找到了链接中西哲学的桥梁。

东西方哲学对话:生成论与还原论

东西方哲学认知比较:梁文庆特别强调隐匿古文献典籍中的中国古哲学的现代价值。他认为,儒家伦理文化背后,隐匿有远古中国人创造的一个又一个的科技高峰;远古中国人的宇宙观、天下观,曾引领中华文明数千年。其在当前和未来的作用可期!

相对于西方还原论哲学,中国哲学源于中华大地域文明,其生成及涌现式方法论、认识论不仅不落后,其内在的科学性,甚至可能为现代科学、哲学提供新思路。研读中外历史,通过一个个历史案例,发现:近现代科学之所以诞生于西方而非东方,与中华文化千年的跌宕、起伏、转圜直接相关。相关原因,应去宋元明清四个中国历史朝代中去寻找。

成书与期待:为科学哲学提供新思维

《自然哲学之信息在物质世界的地位和作用》一书的目标读者,主要是社科文理、理科的数理、物理硕、博读者群。这本书欲为学界提供一套与系统科学相关的新知识、新概念。

因应时代人类百年之问、千年之惑!提供科学哲学系列新概念、新思路!须人们去批判性针对。

梁文庆坚信:“真理越辩越明,科学是在争议中前进的。”

该书只是他个人研究的一个阶段性成果。重点在后面的历史哲学,在自然历史哲学之经济文化论的一系列研究成果上才见真章。

他期待更多知性年轻人能够加入这一领域的研究,共同探索哲学和科学的未来。

结语

本书,开辟一条从经济文化到人类文化的跨学科之路。算是梁文庆对东西方哲学与科学问题的一种深刻反思。尽管前路充满挑战,但他坚信,一旦逾越了科学哲学的峰峦叠嶂,中国哲学的古老智慧,将引领人类文明的时代新进步,并为现代科学发展提供系列新的启示。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj012

邵汉瑾:用文字书写平凡中的伟大

跨界求索:一位会计学者的科学哲学探索之路

沙子与《2084》:一位新中国同龄人的未来叙事——用跨时空思考勾勒人类命运共同体图景

七旬律师康家山:半世纪自学路,用日记与坚持书写人生答卷

鄢家平老师:医路长歌,著书济世

外贸进销存系统把库存混乱问题从根源解决

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

中医药扎根基层的暖心实践:御君方国医馆助力“强基工程”惠及百姓

- 2

让世界看见中华体育之美 第三届传统体育国际交流大赛完美收官

- 3

品联汇~POWER WORLD大中华区战略启动仪式在贵阳隆重举行

- 4

海信零菌洗碗机大薄荷系列:突破可见洁净,定义「零菌级」健康标准

- 5

平安产险创新成果发布会暨战略合作签约仪式在服贸会上圆满举办

- 6

无人机“黑飞”最高可拘,帆陌科技以全场景保险护航安全飞行

- 7

天禹数智全新产品介绍正式发布,从 “人力苦熬” 到 “AI 自动化”,一套系统全链路解决业绩增长难题...

- 8

华为穿戴与影石Insta360达成鸿蒙生态合作,手表端App实现运动影像智能操控

- 9

补上迟到的婚纱照,保利物业用镜头温暖社区银发夫妻

- 10

向近视增长宣战 捍卫睛彩童年 | 国庆出游,OK镜防护指南请收好