推普筑梦乡村路,青春发声助振兴

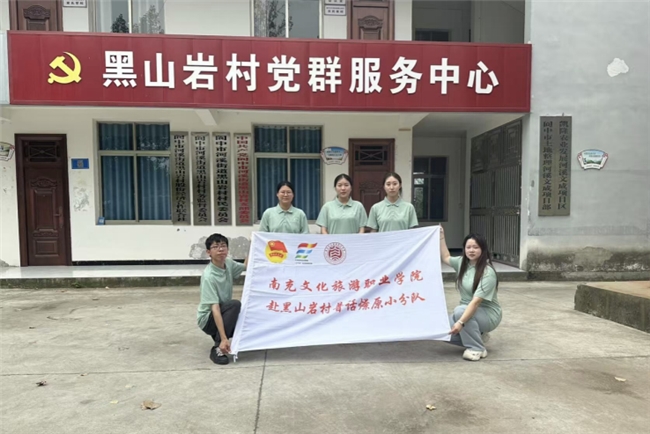

在全面推进乡村振兴的时代浪潮中,国家通用语言文字是打破沟通壁垒、激活发展动能的关键密码,积极响应“青年投身基层建设”的号召,南充文化旅游职业学院旅游系实践团队——南充文化旅游职业学院赴黑山岩村普话燎原小分队,奔赴四川省南充市阆中市黑山岩村,开展“推普助力乡村振兴”暑期“三下乡”活动。以青春之名,携语言之力,奔赴乡土,期待用一字一句的传递,为乡村架起联通外界的桥梁,让普通话成为乡村振兴路上的“金话筒”。

前期筹备:精准调研,夯实基础

团队组建后,迅速行动。6月14日与黑山岩村村委会沟通活动方案、协调场地;15日深入村民家中调研,队员们走访黑山岩村的大街小巷,采访不同年龄段的居民,侧重于学龄前儿童,以中老年人为辅,精准掌握中老年群体方言根深蒂固、青少年发音问题突出、公共空间语言学习场景匮乏等痛点。同步筹备物资,备齐奖励品、活动用品,制定天气突变、参与度低等应急预案,为实践筑牢根基,以确保后续实践有序进行。

实践开展:多元活动,趣味推普

深度走访,开启序章

队员们走访完黑山岩小区里的每一户人家,就来到了,黑山岩村的会议室,开了一个简短的启动仪式动员大会,开完后,便开启了三下乡的第一个活动——“开口有礼”挑战,邀请大朋友小朋友,一起来读之前准备的词语、古诗词,由于了解到来的小朋友们,年龄段各不相同,于是便准备了符合他们年龄段的词语、古诗词,看似很平常的小游戏,小朋友们大朋友们都玩的不亦说乎,而后热,与到来的村民们拍摄“一句话心愿”,“想学普通话看世界”等质朴心声,最后,用《我和我的祖国》合唱收尾首日活动,点燃推普热情。

教室互动,启蒙语言

在会议室为孩子设计“词语接力赛”,用农事、生活词汇激发学习兴趣;融入农田果树元素;设闯关摊位,借多音字、农具词汇卡,让村民抽卡认读,答对获奖,强化词汇认知,让语言学习扎根乡村场景。

回顾总结,融合共话

“家乡记忆”分享会上,村民用普通话讲述儿时趣事,虽然有些讲的磕磕绊绊,但也讲的非常精彩,获纪念奖品;“方言猜猜乐”结合活动花絮,展现学习进步;围坐讨论达成“方言是根,普通话是路”共识,赋予推普人文温度,让语言成为传承乡愁与发展的纽带。

成果展现,延续力量

村委会会议室举办闭幕仪式,优秀代表发言,为表现优异者颁发奖品,全体合影留念,总结实践,让推普热情持续蔓延,为了激发学龄前儿童学习普通话的热情,特别准备了适合小孩子的抽奖活动。用大家脸上溢满的笑容,来结束这次非常有意义的三下乡实践活动。

活动成效:语言赋能,多方成长

在乡村振兴的时代浪潮中,语言作为文化传承与发展的重要载体,承载着激活乡村活力、凝聚发展共识的使命。此次南充文化旅游职业学院旅游系团队推普“三下乡”实践活动,以青春之名深耕黑山岩村,是一场跨越代际、融合文化的温暖对话。

从前期精准调研方言痛点,到多元活动点燃推普热情,见证中老年人从“方言惯性”到“普通话自信”的蜕变,也看到了学龄前儿童对普通话的极大热情,这不仅是发音的规范、沟通的畅达,更是乡村与外界接轨的“破冰之旅”——当村民能用普通话讲述古榕树传说、推介农产品,传统乡土文化找到了现代传播的“话筒”,乡村产业也获得了更广阔的展示舞台。语言的力量,在此打破地域阻隔,让“乡音乡情”与“国通用语”共振,既留住了乡愁的根,又拓宽了发展的路。

更深层的意义,在于文化认同的深化与共同体意识的凝聚。普通话学习过程中,村民用普通话诵读经典、分享家乡记忆,在语言互动里触摸中华优秀传统文化脉络,增强文化自信与归属感。这一场青春与乡土的双向奔赴,让推普超越语言技能培训,成为铸牢中华民族共同体意识的生动实践——当不同年龄、不同身份的村民围坐共话“方言是根,普通话是路”,“双向守护、融合发展”的共识,正化作乡村振兴最温暖的底色。

未来,将继续以青春为舟,载着语言赋能的使命。让普通话的光芒,不仅照亮产业振兴的路径,更点燃文化自信的火种,助力乡村在交流互鉴中书写振兴华章。每一句标准普通话的背后,都是乡村与时代同频的脉搏,都是青春与家国共振的力量,让“语言之桥”连通城乡,让“振兴之路”越走越宽,方能不负使命,让青春在服务乡土中绽放更耀眼的光芒,让普通话在乡村越来越盛行与繁荣。

通讯员:许冬晴,钱欣楠,周文倩,扎西拥措,罗俊杰

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj015

国内高端网站建设优选清单,9个国内高端网站设计公司

中山课外辅导机构哪家最强?快来榜单一探究竟

国内高端网站建设优选清单:10大高端网站设计公司深度解析

东莞家长最信赖的课外辅导机构榜单揭晓!第1名是谁?

靠谱的网站建设公司精选:十大品牌深度解析(2025年最新版)

强大的七家网站制作公司,7家专业建站公司稳中向前。

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

暑期实践进行时丨浙师心理学子实践沃土育“心”苗

- 2

推普筑梦乡村路,青春发声助振兴

- 3

人信如磐 家国共丰——解码信丰的精神基因

- 4

浙江工商职院:开展“海丝文化”青春实践,深耕“行走的思政课”

- 5

南和区:深耕教师心理健康培训,铸就特色育人新篇章

- 6

从 “有担当” 到 “扑下身子干”,南和区校长培训解锁领导力密码

- 7

从直播间到大银幕:导演高振豪以幽默为笔勾勒陕北文化新图景

- 8

分享中医智慧,共话肿瘤防治 成都普济中医药研究院携科研专利参加第三届西南肿瘤免疫治疗多学科大会!

- 9

“水韵苏米”公用品牌携丰尚仓储亮相第七届中国粮食交易大会

- 10

“水韵苏米”公用品牌携兴化大米香飘第七届中国粮食交易大会