《红领巾的诞生》试演:儿童红色音乐剧的“破圈”探索与艺术表达

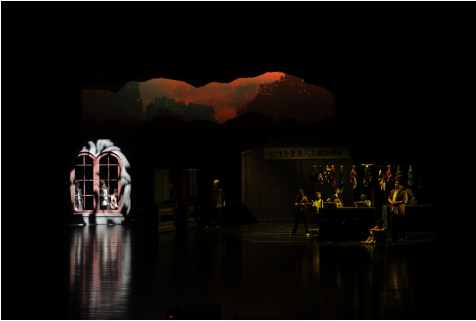

9月30日,大型原创思政儿童音乐剧《红领巾的诞生》在江西萍乡安源大剧院完成试演。这部聚焦安源儿童团的作品,不仅填补了红色文艺题材的空白,更以音乐、叙事、演员配置的多重创新,为儿童红色音乐剧的“破圈”提供了极具价值的实践样本,其艺术逻辑与创作理念值得深度剖析。

在音乐创作层面,该剧以“本土旋律承载红色内核”为核心立意,构建了独特的听觉体系。创作团队摒弃了红色题材常见的宏大叙事曲调,转而深度挖掘赣西民间音乐资源,将当地童谣、民歌的节奏与旋律融入剧中:表现矿井苦难时,曲调低沉婉转,带着乡土的沧桑;展现少年觉醒时,旋律变得激昂明快,穿插的童谣更增添了孩童视角的纯真。这种“本土音乐+红色主题”的融合,既保留了地域文化的辨识度,又让红色情感的传递更具层次,避免了说教感,实现了“历史厚重感”与“艺术感染力”的平衡。

“我们始终在思考,如何让红色故事既能打动孩子,又能引发成人共鸣。”中共安源区委宣传部的同志和江西儿童艺术剧院院长、《红领巾的诞生》导演兼编剧熊伟在采访中,分享了创作的核心思路,“首先是视角创新,全程以孩子的眼睛看革命,让小油灯、石头等角色的成长,成为红色精神的载体;其次是人物浓缩,将毛泽东、刘少奇等先辈的精神,融入‘苏先生’这一形象,通过‘办夜校’‘护孩子’等具体行动,让革命精神更易被理解;最后是沉浸式筹备,让小演员查史料、访纪念馆、模拟矿工生活,就是为了让表演脱离‘模仿’,回归‘真实’。”

从演员配置来看,该剧实现了“稀缺性”与“专业性”的突破。要知道,一台全部由孩子担纲主演的大型舞台剧本就不多,此类儿童红色题材的音乐剧就更没有,音乐剧对演员难度又更高,孩子们又唱又跳还演,这都是一次突破和创举。安源学校书记刘波表示:我们一直在思考如何运用本地的红色资源深入开展思政教育。这次通过孩子们自己的演绎,让红色故事“活”起来,他们认识到红领巾不仅是旗帜的一角,更是革命先辈用热血铸就的精神纽带。这群平均年龄10岁的安源学校学生,需同时完成唱、跳、演的复合型表演——这种“零专业演员+高难度呈现”的模式,不仅规避了儿童剧“成人化”的通病,更以“本土少年演本土历史”的设定,强化了红色叙事的真实性。小演员们在舞台上的每一个眼神、每一个动作,都源于对历史的理解,这种“未经雕琢的真诚”,正是专业演员难以复制的艺术魅力。

此外,该剧“多场景适配”的传播规划更显前瞻性,后续将针对学生、党政机关等不同受众调整演出形式,意味着其红色教育价值将突破剧院边界,成为可复制、可推广的“移动思政课”。《红领巾的诞生》的成功,证明儿童红色音乐剧无需在“教育意义”与“艺术质感”间妥协,找准“本土表达”“少年视角”“真实共情”的结合点,就能实现思想性与传播力的双赢。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj015