盛焰博士访张小明大师共探篆刻艺术传承新路径

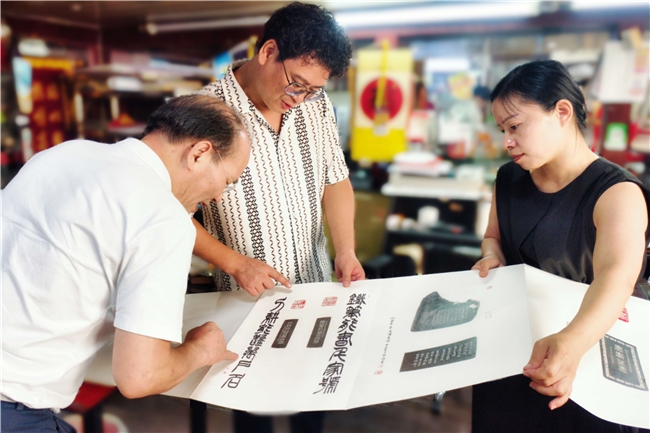

近日,著名镜画家盛焰博士专程赴杭州,拜访当代篆刻大师、书法家张小明大师。

此次会面以“传统艺术的时代延续”为核心议题,双方在欣赏张小明大师系列经典作品的过程中,深入探讨了篆刻艺术的传承创新与产业化发展路径,更就推动该领域高层次人才培养达成重要共识,为传统艺术与现代社会的深度融合注入新动能。

方寸之间见乾坤:品鉴张小明大师的艺术世界

会面伊始,张小明大师向盛焰博士展示了其潜心创作的三大系列篆刻精品,每一方印石都承载着深厚的文化底蕴与独特的艺术巧思。

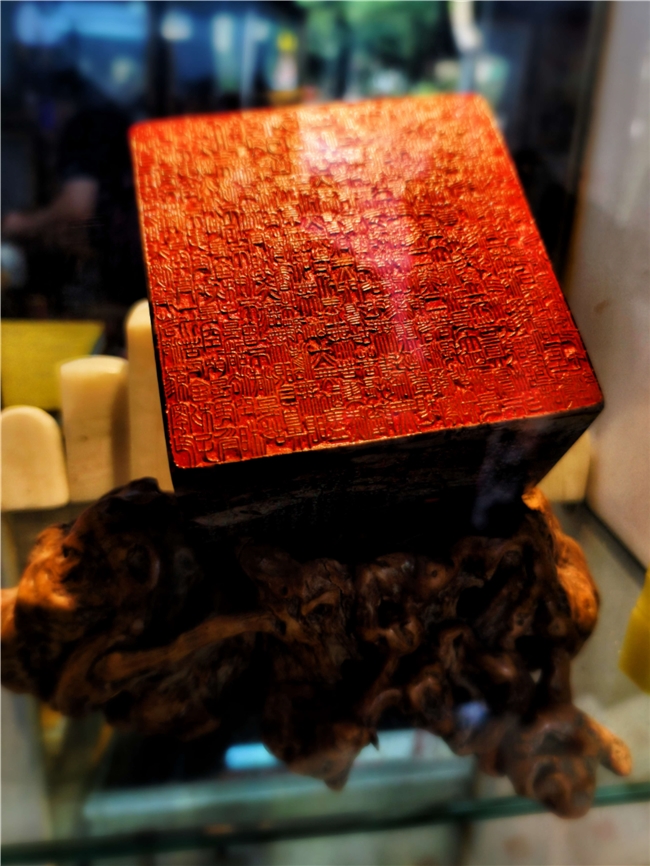

红色文化系列中,“井冈山精神”“延安魂”等印文以古朴的篆体结合刀刻的力度,将革命历史中的精神密码凝于方寸之间。张小明大师介绍,创作时特意借鉴了秦汉印的雄浑风格,既保留传统篆刻的庄重感,又通过线条的张力传递红色文化的时代生命力。

百寿图系列则展现了篆刻艺术的多元表达。一百方寿印或圆或方,或阴或阳,字形融合甲骨文、金文及小篆等多种书体,每方印的边款还刻有不同朝代的祝寿诗。“寿文化是中华传统文化的重要载体,通过篆刻的形式,既能展现书法与雕刻的融合之美,也能让传统祝福文化更贴近当代生活。”张小明大师说。

西湖三十景系列更是将地域文化与艺术创作深度结合。“苏堤春晓”“平湖秋月”等景观通过刀刻的虚实变化,在石面上勾勒出西湖的四季景致——或用纤细线条表现柳枝轻拂,或用厚重刀痕呈现湖面波光,方寸印石俨然成为浓缩的西湖画卷。盛焰博士在欣赏时不禁感叹:“这些作品既是对传统篆刻的坚守,更是对‘天人合一’文化理念的现代表达,让我们看到传统艺术与地域文化结合的无限可能。”

传承与创新:传统艺术的时代命题

在随后的交流中,双方围绕“传统艺术如何在当代延续与传承”展开深入探讨。

张小明大师认为,传统艺术的传承绝非简单复刻,而是要在理解文化内核的基础上,找到与现代社会的连接点。“比如篆刻,不能只停留在文人雅玩的层面,要思考如何让年轻人理解其背后的文字美学、历史故事,甚至通过数字技术、跨界合作让它走进日常生活。”

盛焰博士对此深表认同。作为长期致力于中外艺术交流的镜画家,他结合自身在英国剑桥大学的访问经历谈到:“国际视野下,传统艺术的传承更需要‘守正创新’。守正是守住文化根脉,创新是找到当代语境下的表达语言。比如我在剑桥创作的《大本钟》钢笔淡彩,就是想用东方绘画的线条语言表现西方建筑,这种跨文化对话能让传统艺术焕发新活力。”

双方一致认为,传统艺术的延续需要“双向发力”:一方面要深耕传统,扎实技法与文化根基;另一方面要拥抱时代,通过教育普及、跨界融合、产业开发等方式,让传统艺术从“小众雅赏”走向“大众共享”。

人才培养与产业化:为篆刻艺术注入新动能

基于对传统艺术发展的共识,盛焰博士正式提出希望评聘张小明大师为博士生导师的意向。“篆刻艺术不仅是技艺,更是承载中华文字文化、美学精神的重要载体,但目前该领域的高层次研究与产业化人才相对匮乏。”盛焰博士表示,若能依托高校平台,由张小明大师领衔培养专业人才,既能系统梳理篆刻艺术的历史脉络与技法体系,也能探索其在文创、数字艺术、国际交流等领域的产业化路径,让传统技艺真正实现“活态传承”。

张小明大师对这一倡议表示积极回应:“人才是传承的核心。培养既懂传统篆刻技艺,又具备现代思维、国际视野的博士生,能为行业注入新鲜血液,让篆刻艺术在学术研究与产业实践中形成良性循环。”双方约定,将进一步细化合作方案,推动篆刻艺术纳入高层次人才培养体系,构建“学术研究+技艺传承+产业转化”的一体化发展模式。

以艺为桥:跨越国界的文化致意

会面尾声,盛焰博士向张小明大师赠送了其在英国剑桥大学访问期间创作的钢笔淡彩作品《大本钟》。这幅作品以细腻的线条勾勒出大本钟的古典轮廓,既保留了建筑的历史厚重感,又融入灵动意境。

“这幅作品是我对跨文化艺术交流的一点探索,今天送给张大师,既是表达敬意,也象征着我们对‘传统艺术国际化’的共同追求。”盛焰博士说。张小明大师接过作品后坦言:“艺术无国界,这份礼物让我想到,篆刻艺术也可以成为中外文化对话的桥梁——通过印章上的文字、图案,向世界讲述中国故事。”

此次盛焰博士与张小明大师的会面,不仅是两位艺术家的深度交流,更是传统艺术与时代发展碰撞出的思想火花。从品鉴篆刻精品到探讨传承路径,从人才培养规划到跨文化艺术对话,双方的共识与行动为篆刻艺术的未来发展勾勒出清晰蓝图:以坚守传统为根基,以创新表达为路径,以人才培养为支撑,让古老的篆刻艺术在当代社会焕发勃勃生机,成为连接历史与未来、中国与世界的文化纽带。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj015

避险资产再添利器!ATFX铂金钯金品种重磅上线

2025智能电动窗帘选购指南:电动窗帘品牌排行前十名厂家推荐!

芜湖新安中医院泌尿男科:专注男性健康,提供优质诊疗服务

舒华体育2025半年报营收增长7.52% 创新驱动战略成效显著

时珍叮咚商城团队怎么对接?创始人是谁?

实测有效!2025年去口臭牙膏选购全攻略(附成分解析)

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

熊猫爱发呆,国宝熊猫文化与现磨咖啡的奇妙碰撞,开启中国“治愈系咖啡”品牌新篇章!

- 2

盛焰博士访张小明大师共探篆刻艺术传承新路径

- 3

为什么“巴奴们”不卷低价?

- 4

安东油田服务(3337.HK)将于8月29日召开2025年中期业绩发布会

- 5

一面锦旗寄深情,南昌爱尔用技术与温度点亮患者“视”界

- 6

封顶即启航!博士园产业园打造毛发健康创新高地

- 7

星耀定南·云天盛启|定南格兰云天国际酒店盛大开业

- 8

嗨喜团购成功承办高德“掘金夏季”招商会 助力商家布局地图营销

- 9

质润二硫化硒洗发水斩获中国好配方双料大奖,药企科研树立功效去屑新标杆

- 10

传承岐黄薪火!“无为致远”创始人曾铠奕公证拜师蔡铁如教授