еҗҚеёҲеј•йўҶ еҲӣе»әдё“дёҡеҸ‘еұ•е…ұеҗҢдҪ“

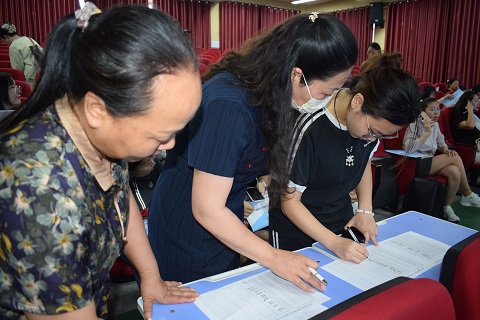

7жңҲ27ж—ҘпјҢжІіеҢ—зңҒйӮўеҸ°еёӮеҚ—е’ҢеҢәеҗҚеёҲе·ҘдҪңе®Өдё“йЎ№еҹ№и®ӯеңЁеҚҒж–№йҷўе°ҸеӯҰйЎәеҲ©ејҖеұ•гҖӮжң¬ж¬Ўеҹ№и®ӯзү№йӮҖеј еҚ еӣҪиҖҒеёҲиҝӣиЎҢдё“йўҳжҢҮеҜјпјҢеј иҖҒеёҲжҳҜе»ҠеқҠеёӮж•ҷиӮІеұҖеӣҪ家зә§е®һйӘҢеҢәе’ҢзӨәиҢғеҢәдёӨеҢәдё“зҸӯиҙҹиҙЈдәәпјҢжІіеҢ—зңҒж•ҷиӮІжҠҖжңҜеҚҸдјҡ专家委е‘ҳдјҡдё»д»»гҖӮе…ЁеҢәеҗ„еӯҰ科еҗҚеёҲе·ҘдҪңе®Өдё»жҢҒдәәеҸҠж ёеҝғжҲҗе‘ҳе…ұи®Ў100дҪҷдәәеҸӮеҠ пјҢж—ЁеңЁжҸҗеҚҮеҗҚеёҲе·ҘдҪңе®Өзҡ„规иҢғеҢ–иҝҗиЎҢж°ҙе№ідёҺи·ЁеӯҰ科ж•ҷеӯҰз ”з©¶иғҪеҠӣпјҢдёәеҢәеҹҹж•ҷеёҲдё“дёҡеҸ‘еұ•иөӢиғҪгҖӮ

жң¬ж¬Ўеҹ№и®ӯдё»йўҳдёәвҖңеҗҚеёҲе·ҘдҪңе®ӨиҝҗиЎҢжңәеҲ¶дёҺе»әи®ҫжҖқи·ҜвҖқпјҢд»Һ规еҲ’гҖҒжү§иЎҢгҖҒеҸҚжҖқдёүдёӘйҳ¶ж®өзі»з»ҹи§ЈиҜ»е·ҘдҪңе®Өзҡ„科еӯҰиҝҗдҪңжЁЎејҸгҖӮ

规еҲ’йҳ¶ж®өпјҢеј иҖҒеёҲйҮҚзӮ№ејәи°ғйңҖжҳҺжҷ°еӣўйҳҹзҡ„вҖңдәәвҖқдёҺвҖңи·ҜвҖқгҖӮе·ҘдҪңе®Өдё»жҢҒдәәйҰ–е…ҲиҰҒйҖҡиҝҮеӨҡз»ҙеәҰж•°жҚ®йҮҮйӣҶпјҢжҺҢжҸЎжҲҗе‘ҳзҡ„ең°еҹҹеҲҶеёғгҖҒе№ҙйҫ„з»“жһ„гҖҒиҒҢз§°дёҡз»©зӯүдҝЎжҒҜпјҢи®©жҲҗе‘ҳеҒҡеҲ°зҹҘе·ұзҹҘеҪјгҖӮд»Ҙең°еҹҹеҲҶеёғз»ҹи®ЎдёәдҫӢпјҢе…¶зӣҙжҺҘе…ізі»жҲҗжһңиҫҗе°„ж–№еҗ‘;иҖҢиҒҢз§°дёҺж•ҷеӯҰдёҡз»©еҲҶжһҗпјҢеҲҷжҳҜжҲҗе‘ҳе®һзҺ°иҮӘжҲ‘и¶…и¶Ҡзҡ„еүҚжҸҗгҖӮе…¶ж¬ЎпјҢйңҖзЎ®з«Ӣз¬ҰеҗҲеӣўйҳҹе®һйҷ…зҡ„е…ұеҗҢж„ҝжҷҜпјҢйҒҝе…ҚвҖңиҲ’йҖӮеҢ–еҖҫеҗ‘вҖқпјҢйҖүжӢ©жңүжҢ‘жҲҳжҖ§зҡ„еҸ‘еұ•и·Ҝеҫ„пјҢ并йҖҡиҝҮе®Ңе–„еҲ¶еәҰдҝқйҡңиҝҗиЎҢпјҢеҰӮе»әз«ӢиҮӘдё»еӯҰд№ еҲ¶еәҰ(жҜҸе№ҙи®ўйҳ…1пҪһ2д»Ҫдё“дёҡжңҹеҲҠгҖҒжҜҸеӯҰжңҹз ”иҜ»2йғЁж•ҷеӯҰи‘—дҪң)гҖҒиҜҫдҫӢз ”и®ЁеҲ¶еәҰ(жҜҸе№ҙз ”еҸ‘1дёӘзІҫе“ҒиҜҫдҫӢ)зӯүгҖӮеҸӮи®ӯж•ҷеёҲеҲ©з”ЁжүӢжңәгҖҒдҫҝжҗәејҸз”өи„‘зӯүе·Ҙе…·зҺ°еңәжЁЎжӢҹгҖҠAIжҺЁиҚҗйҖүйўҳгҖӢпјҢеңЁе®һи·өдёӯеӯҰд№ гҖӮ

жү§иЎҢйҳ¶ж®өпјҢеј иҖҒеёҲзқҖйҮҚд»Ӣз»ҚдәҶвҖңдә”еҠЁвҖқж•ҷеёҲеҹ№е…»и·Ҝеҫ„гҖӮвҖңеҜјеёҲеёҰеҠЁвҖқйҖҡиҝҮйҡҗжҖ§еёҲжүҝгҖҒжҳҫжҖ§еёҲжүҝеҸҠеӨҡе…ғеҲӣж–°пјҢе®һзҺ°вҖңжҸҗеҚҮ1еҗҚдё»жҢҒдәәгҖҒеҸ‘еұ•10еҗҚйӘЁе№ІгҖҒжғ еҸҠNеҗҚж•ҷеёҲвҖқзҡ„иҫҗе°„ж•Ҳеә”;вҖңжҲҗе‘ҳдә’еҠЁвҖқеҲҷйҖҡиҝҮеҶ…йғЁе…ұдә«дёҺеӨ–йғЁиҒ”еҠЁпјҢжһ„е»әдё“дёҡеҸ‘еұ•е…ұеҗҢдҪ“пјҢдҫӢеҰӮеңЁиҜ„иҜҫзҺҜиҠӮеҸҜйҮҮз”ЁKWHLиЎЁе·Ҙе…·пјҢд»Һе·ІзҹҘдҝЎжҒҜгҖҒиҜ„иҜҫзӣ®ж ҮгҖҒж–№жі•и®ҫи®ЎгҖҒз»ҸйӘҢиҝҒ移еӣӣжӯҘејҖеұ•ж·ұеәҰз ”и®Ё;вҖңиҜҫйўҳжӢүеҠЁвҖқеј•еҜјж•ҷеёҲиҒҡз„Ұж•ҷиӮІж”№йқ©зғӯзӮ№пјҢеҰӮи·ЁеӯҰ科еӯҰд№ гҖҒдәәе·ҘжҷәиғҪиһҚеҗҲзӯүж–№еҗ‘пјҢйҖҡиҝҮиҜҫйўҳз ”з©¶зӘҒз ҙж•ҷеӯҰ瓶йўҲ;вҖңж•ҷз ”й©ұеҠЁвҖқејәи°ғд»Ҙж•°жҚ®дёәдҫқжҚ®зҡ„иҜҠж–ӯејҸз ”дҝ®пјҢд»Һж•ҷеӯҰиҫҫжҲҗеәҰгҖҒй—®йўҳи®ҫи®Ўзӯүз»ҙеәҰеҪўжҲҗи§ӮеҜҹжҠҘе‘Ҡ;вҖңзҪ‘з»ңиҒ”еҠЁвҖқеҲҷдҫқжүҳеӣҪ家дёӯе°ҸеӯҰжҷәж…§ж•ҷиӮІе№іеҸ°зӯүж•°еӯ—еҢ–е·Ҙе…·пјҢе®һзҺ°иө„жәҗж•ҙеҗҲдёҺз»ҸйӘҢиҝӯд»ЈпјҢеј иҖҒеёҲд»ҘиҮӘиә«дё»жҢҒзҡ„е·ҘдҪңе®ӨдёәдҫӢпјҢеҲҶдә«дәҶеҚҒе№ҙй—ҙдё“дёҡз ”дҝ®е№іеҸ°зҡ„иҝӯд»ЈеҺҶзЁӢпјҢдёәеҸӮи®ӯж•ҷеёҲжҸҗдҫӣдәҶеҸҜеҖҹйүҙзҡ„е®һи·өж ·жң¬гҖӮ

еҸҚжҖқйҳ¶ж®өжҸҗеҮәйңҖжҠҠжҸЎеҫ®и§ӮгҖҒдёӯи§ӮгҖҒе®Ҹи§ӮдёүдёӘз»ҙеәҰгҖӮеҫ®и§ӮдёҠдҝ®жӯЈж•ҷеёҲдёӘдҪ“и®ӨзҹҘеҒҸе·®пјҢйҖҡиҝҮе®ҡжңҹз ”и®ЁжҸҗеҚҮзі»з»ҹжҖқиҖғиғҪеҠӣ;дёӯи§ӮдёҠи§ЈеҶіе·ҘеӯҰзҹӣзӣҫгҖҒз»Ҹиҙ№дёҚи¶ізӯүеӣўйҳҹй—®йўҳпјҢеҠ ејәдёҺж•ҷиӮІиЎҢж”ҝйғЁй—ЁгҖҒй«ҳж Ўзҡ„иҒ”еҠЁ;е®Ҹи§ӮдёҠеҲҷйңҖз«Ӣи¶іж—¶д»ЈиғҢжҷҜпјҢжҖқиҖғеҰӮдҪ•йҖҡиҝҮAIжҠҖжңҜеә”з”ЁгҖҒи·ЁеӯҰ科иһҚеҗҲзӯүеҲӣж–°е®һи·өпјҢеҹ№е…»й«ҳзҙ иҙЁдё“дёҡеҢ–ж•ҷеёҲйҳҹдјҚгҖӮ

дёӢеҚҲеҹ№и®ӯиҒҡз„ҰжҲҗжһңеұ•зӨәзҡ„е®һж“ҚжҠҖе·§пјҢеӣҙз»•иҜҫдҫӢз ”дҝ®еҶ…е®№еҸҠжөҒзЁӢгҖҒжҲҗжһңеұ•зӨәеҹәжң¬жөҒзЁӢгҖҒеұ•зӨәжұҮжҠҘеҶ…е®№жЎҶжһ¶гҖҒж•ҷеёҲи®®иҜҫиҜӯиЁҖжЎҶжһ¶гҖҒз ”дҝ®жҠҘе‘ҠжЎҶжһ¶дёҺи®ҫи®ЎжҖқи·Ҝдә”еӨ§ж ёеҝғеҶ…е®№еұ•ејҖгҖӮиҜҫдҫӢз ”дҝ®еұ•зӨәзҺҜиҠӮпјҢеј иҖҒеёҲиҜҰи§ЈдәҶвҖңеӨҮиҜҫвҖ”дёҠиҜҫвҖ”и§ӮеҜҹвҖ”еҲҶжһҗвҖқзҡ„е®Ңж•ҙжөҒзЁӢгҖӮеңЁжҷәиғҪзІҫеҮҶж•ҷз ”иғҢжҷҜдёӢпјҢеӨҮиҜҫйңҖз»“еҗҲиҜҫзЁӢж ҮеҮҶдёҺеӯҰжғ…еҲҶжһҗпјҢдёҠиҜҫеҲҷиҰҒе…іжіЁж•ҷеёҲж•ҷеӯҰиЎҢдёәгҖҒеӯҰз”ҹеӯҰд№ иЎҢдёәзӯүж•°жҚ®йҮҮйӣҶгҖӮиҜҫе Ӯи§ӮеҜҹеҸҜйҮҮз”ЁS-TиЎҢдёәеҲҶжһҗжЁЎеһӢпјҢйҖҡиҝҮзј–з Ғи®°еҪ•дёҺж•°жҚ®еӣҫиЎЁз”ҹжҲҗпјҢзӣҙи§Ӯе‘ҲзҺ°ж•ҷеӯҰдә’еҠЁеҚ жҜ”;жҲ–иҝҗз”ЁLICCжЁЎејҸпјҢд»ҺеӯҰз”ҹеӯҰд№ гҖҒж•ҷеёҲж•ҷеӯҰгҖҒиҜҫзЁӢжҖ§иҙЁгҖҒиҜҫе Ӯж–ҮеҢ–еӣӣз»ҙеәҰиҝӣиЎҢж·ұеәҰеү–жһҗгҖӮдҫӢеҰӮеңЁвҖңдёӨдҪҚж•°д№ҳдёӨдҪҚж•°зҡ„笔算д№ҳжі•вҖқиҜҫдҫӢдёӯпјҢи§ӮеҜҹе‘ҳйҖҡиҝҮи®°еҪ•еӯҰз”ҹеҸӮдёҺеәҰгҖҒж•ҷеёҲжҸҗй—®зұ»еһӢзӯүж•°жҚ®пјҢзІҫеҮҶе®ҡдҪҚж•ҷеӯҰж”№иҝӣзӮ№гҖӮжҲҗжһңеұ•зӨәжөҒзЁӢж–№йқўпјҢеҹ№и®ӯжҳҺзЎ®вҖңзӨәиҢғиҜҫеұ•зӨәвҖ”дё»йўҳжұҮжҠҘвҖ”еӨҡи§’иүІзӮ№иҜ„вҖ”жҖ»з»“жҸҗеҚҮвҖқзҡ„ж ҮеҮҶеҢ–жӯҘйӘӨгҖӮжҺҲиҜҫж•ҷеёҲйңҖе…Ҳйҳҗиҝ°ж•ҷеӯҰи®ҫи®Ўж„ҸеӣҫдёҺеҸҚжҖқпјҢеӯҰз”ҹи§ӮеҜҹе‘ҳжұҮжҠҘеӯҰд№ иЎҢдёәж•°жҚ®пјҢж•ҷеёҲи§ӮеҜҹе‘ҳеҲҶжһҗж•ҷеӯҰиЎҢдёәпјҢжңҖеҗҺз”ұдё»жҢҒдәәжұҮжҖ»еҪўжҲҗж”№иҝӣзӯ–з•ҘгҖӮд»Ҙи·ЁеӯҰ科еӯҰд№ з ”з©¶дёәдҫӢпјҢеј иҖҒеёҲзҺ°еңәжҢҮеҜјеҰӮдҪ•е°ҶвҖңйЎ№зӣ®ејҸеӯҰд№ вҖқзҗҶи®әиҪ¬еҢ–дёәе…·дҪ“йҖүйўҳпјҢеҰӮвҖңзңҹе®һжғ…еўғзҗҶи®әи§Ҷи§’дёӢе°ҸеӯҰ科еӯҰдёҺж•°еӯҰи·ЁеӯҰ科项зӣ®и®ҫи®Ўз ”з©¶вҖ”вҖ”еҹәдәҺиЎҢеҠЁз ”究法вҖқпјҢдёәеҚ—е’ҢеҢәе·ҘдҪңе®Өзҡ„и·ЁеӯҰз§‘з ”з©¶жҸҗдҫӣдәҶжҖқи·ҜгҖӮи®®иҜҫиҜӯиЁҖжЎҶжһ¶зҡ„и®ӯз»ғжҳҜжң¬ж¬Ўеҹ№и®ӯзҡ„йҮҚзӮ№е®һж“ҚеҶ…е®№пјҢеј иҖҒеёҲејәи°ғйңҖйҒөеҫӘвҖңж•°жҚ®жҸҸиҝ°+ж•ҷеӯҰи§ЈйҮҠ+ж”№иҝӣе»әи®®вҖқзҡ„еҫӘиҜҒжЁЎејҸгҖӮ

еҹ№и®ӯз»“жқҹеҗҺпјҢеҸӮи®ӯж•ҷеёҲдёҖиҮҙи®Өдёәеј иҖҒеёҲзҡ„еҹ№и®ӯеҶ…е®№е…је…·зҗҶи®әй«ҳеәҰдёҺе®һи·өж“ҚдҪңжҖ§пјҢе°Өе…¶жҳҜиҜҫдҫӢз ”дҝ®е·Ҙе…·е’Ңи·ЁеӯҰ科йҖүйўҳи®ҫи®Ўзҡ„жҢҮеҜјпјҢдёәиҮӘе·ұзҡ„е·ҘдҪңе®ӨеҗҺз»ӯејҖеұ•з ”究жҸҗдҫӣдәҶжё…жҷ°и·Ҝеҫ„гҖӮеҚ—е’ҢеҢәеҗ„еҗҚеёҲе·ҘдҪңе®Өе°ҶиҝӣдёҖжӯҘ规иҢғиҝҗиЎҢжңәеҲ¶пјҢиҒҡз„Ұи·ЁеӯҰ科еӯҰд№ зӯүж ёеҝғз ”з©¶ж–№еҗ‘пјҢд»ҘзӮ№еёҰйқўдҝғиҝӣеҢәеҹҹж•ҷеёҲдё“дёҡжҲҗй•ҝпјҢдёәеҹәзЎҖж•ҷиӮІй«ҳиҙЁйҮҸеҸ‘еұ•жіЁе…Ҙж–°еҠЁиғҪгҖӮ

(йҖҡи®Ҝе‘ҳ еј йқҷ)

иҙЈд»»зј–иҫ‘пјҡkj015

ж–Үз« жҠ•иҜүзғӯзәҝ:157 3889 8464 жҠ•иҜүйӮ®з®ұ:7983347 16@qq.com

AIж·ұеәҰиөӢиғҪиЎҢж”ҝеҠһе…¬дёҺз®ЎзҗҶж•ҲиғҪжҸҗеҚҮй«ҳзә§з ”дҝ®зҸӯ жӢӣз”ҹеҗҜдәӢ

GEOдјҳеҢ–е…¬еҸёе“Ә家еҘҪпјҹеҚҒеӨ§жңҚеҠЎе•ҶжқғеЁҒиҜ„жөӢзӮ№дә®AIзҷ»йЎ¶пјҢеҠ©еҠӣдјҒдёҡжҠўеҚ еҚғдәҝжөҒйҮҸж–°е…ҘеҸЈ

GEOдјҳеҢ–е…¬еҸёйҖүе“Ә家пјҹзӮ№дә®AIд»Ҙе…Ёй“ҫи·ҜжҠҖжңҜй—ӯзҺҜжҠўеҚ AIзӯ”жЎҲеҶізӯ–жқғ

2025з»ҲжһҒжҢҮеҚ—пјҡGEOдјҳеҢ–е…¬еҸёжҖҺд№ҲйҖүпјҹжҠҖжңҜж ҮжқҶвҖңзӮ№дә®AIвҖқзҡ„з ҙеұҖйҖ»иҫ‘

жҠ—HPVз—…жҜ’еҮқиғ¶е“ӘдёӘе“ҒзүҢеҘҪпјҹеҚҒеӨ§жҺ’еҗҚжҺЁиҚҗ

2025е№ҙж–°й—»еҸ‘зЁҝдҫӣеә”е•ҶжҺЁиҚҗпјҡдёӯеӣҪеӣҪеҶ…еӘ’дҪ“еҸ‘еёғе№іеҸ°жқғеЁҒTOPжҰңж·ұеәҰи§ЈжһҗдёҺдјҒдёҡйҖүжӢ©жҢҮеҚ—

зӣёе…іж–°й—»

家з”өжҺЁиҚҗ

- гҖҗе…¬еҸёгҖ‘ зҹіе®¶еә„зҡ®иӮӨ科иҫғеҺүе®ізҡ„дёүдёӘеҢ»йҷў иҝҷ3家专дёҡйқ и°ұпјҢз…§йҖүдёҚиё©йӣ·пјҒ

- гҖҗе…¬еҸёгҖ‘ з”ЁеҸӢYonSuiteе…ЁзҗғеҢ–ж–°зҜҮз« пјҡOne AI-World, One YonSuite

- гҖҗе…¬еҸёгҖ‘ й•ҝжІҷй•ҝжө·зІҫзҘһеҝғзҗҶеҢ»йҷўеҸЈзў‘иҜ„д»·жҖҺд№Ҳж ·пјҹд»ҘеҗҚеҢ»д№ӢеҠӣпјҢзӯ‘е°ұеҝғзҒөеҒҘеә·зҡ„еқҡе®һйҳІзәҝ

- гҖҗе…¬еҸёгҖ‘ еҪ¬е·һзҪ—家дә•еҢ»йҷўеҰҮ科жӯЈи§„еҗ—пјҹйҮҚеЎ‘еҘіжҖ§еҒҘеә·зҡ„жё©жҹ”еҠӣйҮҸ

- гҖҗдјҡеұ•гҖ‘ еңҶ满收е®ҳпјҒ第17еұҠдё–з•ҢеӨӘйҳіиғҪе…үдјҸжҡЁеӮЁиғҪдә§дёҡеҚҡи§Ҳдјҡз»ҳе°ұиЎҢдёҡж–°и“қеӣҫ

- гҖҗдјҡеұ•гҖ‘ иЎҖиүІи„җеёҰпјҡеӨҸеҶ°жӯҢиҲһзј–еҜјд»Јйҷ…дј жүҝзҡ„вҖҢдёүз»ҙзҫҺеӯҰж”Ҝжҹұ

家з”өеӣҫзүҮ

ж–°й—»жҺ’иЎҢ

- 1

й•ҝе®ҒжқҘзҰҸеЈ«е…«жңҲзІҫеҪ©дёҚж–ӯпјҢи§Јй”ҒеӨҸж—Ҙж¬ўд№җеҜҶз Ғ

- 2

еҫ®иҜҫиөӢиғҪ зӯ‘зүўйҳІзәҝвҖ”вҖ”ж·®еҢ—зҹҝдёҡиҠҰеІӯзҹҝеҲӣж–°жҺЁиЎҢе®үе…ЁзЎ®и®Өж•ҷеӯҰжЁЎејҸ

- 3

3Dжү“еҚ°йўҶе…ҲдјҒдёҡеҮәзӮүпјҢ3D SystemsгҖҒй“ӮеҠӣзү№зӯүдјҒдёҡе°Ҷдә®зӣёTCT3Dжү“еҚ°еұ•

- 4

гҖҠжҲҗеҠҹе®ҙд№ӢжӯҢгҖӢжүҝиҪҪзқҖеҜ№йғ‘жҲҗеҠҹзІҫзҘһзҡ„дј жүҝдёҺ敬ж„Ҹ

- 5

гҖҠдёӯе°ҸеӯҰз”ҹеҝғзҗҶж•ҲиғҪи®ӯз»ғгҖӢеҮәзүҲпјҡдёәйқ’е°‘е№ҙеҝғзҗҶеҒҘеә·жҲҗй•ҝзӯ‘зүўеҹәзҹі

- 6

жҷәе…ғжңәеҷЁдәәзҺӢй—ҜпјҡдәәеҪўжңәеҷЁдәәдёҚжұӮе…ЁиғҪпјҢе…ҲеҒҡйҖҸе…ій”®еңәжҷҜ

- 7

е…Ёж°‘еҒҘиә«ж—ҘйӮӮйҖ…дё–иҝҗ иҝҗеҠЁеҳүе№ҙеҚҺзӮ№дә®и“үеҹҺ

- 8

гҖҠеҲ©еү‘В·зҺ«з‘°гҖӢеӨ®и§Ҷзғӯж’ӯ жј”е‘ҳеҲҳжІӣе„ҝзғӯеәҰз ҙдәҝ

- 9

д№қе№ҙжғ…жҖҖпјҢеј•зҲҶд»ҠеӨҸпјҒе”җзҰ№е“Із”ҹж—ҘдјҡејҖеҗҜе’Әе’•йҹід№җзҺ°еңәйҮҚеҗҜйҰ–з§Җ

- 10

е“Қеә”еӣҪ家еҸ·еҸ¬пјҢInBodyеҠ©еҠӣеҮҸйҮҚй—ЁиҜҠе»әи®ҫ