教学大纲与教材多维逻辑关系考察兼论教材体系向教学体系转化实践路径

摘要

教学大纲与教材是课程系统的核心要素,二者构成“目标—载体”的辩证统一关系。本研究通过理论分析与实践案例验证,揭示其互动本质:教学大纲作为国家教育意志的规范性文件,为教材编写提供目标框架与内容边界;教材作为大纲的具象化载体,通过知识组织、活动设计和资源整合实现从抽象标准向可操作资源的转化。

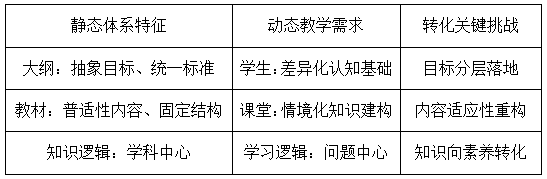

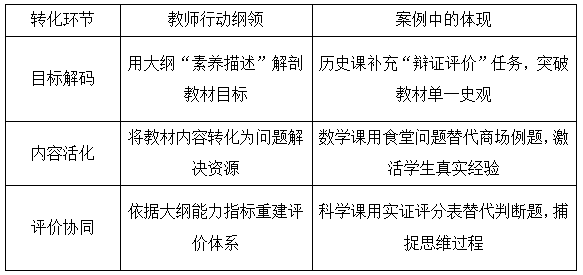

静态教材体系向动态教学体系的转化需经历三重跃迁:

目标解码跃迁:教师依据大纲的素养导向,将教材普适性目标转化为分层可测的课堂教学目标;

内容活化跃迁:打破教材线性结构,通过问题化重构、本土化替换及多模态转化,构建情境化学习路径;

评价协同跃迁:以大纲能力指标为基准,超越教材记忆性练习,设计指向深度学习的素养评价工具。

研究进一步发现,转化效能取决于教师作为“转化主体”的两种能力:大纲锚定力(以目标校准教材内容深广度)教学创生力(将教材资源转化为生成性学习任务)最后提出“动态转化模型”,强调大纲、教材、教师、学生四要素在课堂教学中的重构逻辑,为破解“教教材”困境提供理论参照与实践范式。

关键词:教学大纲;教材逻辑;教学体系转化;目标解码;转化力

第一:教学大纲(Curriculum)和教材(Teaching Materials)是教育体系中两个紧密相关但本质不同的核心要素。它们的关系可以用“蓝图与建材”或“导航图与交通工具”来比喻。以下是它们的关系详解:

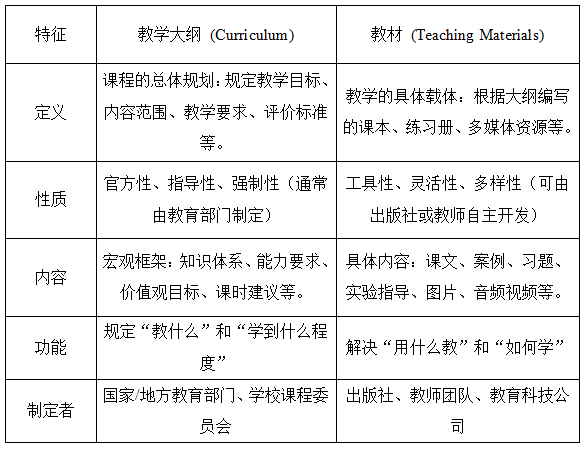

一、核心区别

二、相互依存关系

1. 大纲是教材编写的依据

教材必须严格遵循大纲规定的知识范围、能力目标、价值导向。

例如:语文大纲要求“培养古诗文鉴赏能力”,教材就会选编经典古诗文并设计相关练习。

2. 教材是大纲的具象化载体

大纲是抽象文本,教材通过具体案例、活动设计、图文编排将其转化为可操作的学习资源。

例如:物理大纲要求“理解牛顿定律”,教材会设计实验、生活应用案例和分层习题。

3. 教材影响大纲的实施效果

优质教材能高效落实大纲目标;劣质教材可能偏离大纲或降低教学效果。

教师常需根据教材调整教学策略,以弥补教材与大纲的潜在差距。

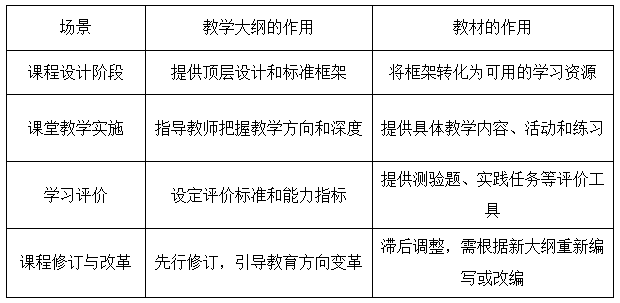

三、动态互动关系

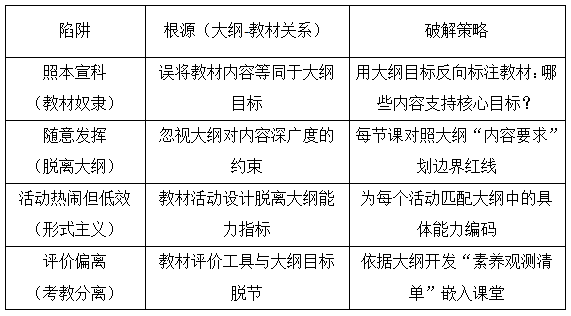

四、常见问题与关系冲突

1. 教材脱离大纲

教材难度远超大纲要求,或遗漏关键知识点。解决方案:教师需对照大纲筛选、补充或替换教材内容。

2. 大纲滞后于时代

教材因更新快可能包含新知识,但大纲未及时纳入。解决方案:教师可灵活整合教材新内容,并反馈至大纲修订。

3. “教教材”而非“用教材教”

教师机械照搬教材,忽视大纲的核心素养目标。关键原则:教材是工具,大纲才是目标。

五、理想关系模型

A国家教育目标 > B教学大纲,B > C教材开发,C > D教材1,C > E教材2,C > F教材N,D > G教师,E > G,F > G,G > H课堂教学,H > I达成大纲目标。

六、教师的关键角色

教师是大纲与教材的桥梁,需做到:

1. 深度理解大纲:明确课程目标与评价标准;

2. 批判性使用教材:根据学情增删、重组内容;

3. 开发补充资源:当教材不足时,自主设计活动或材料;

4. 反馈修订建议:向制定者反映大纲或教材的实践问题。

总结:教学大纲是“法律”,教材是“执法工具”;大纲规定终点,教材铺就道路;教师是驾驶员,决定如何到达目的地。理解二者的关系,能帮助教育者更科学地设计教学,避免陷入“唯教材论”或“脱离标准”的误区。

第二:从教学大纲与教材关系的视角分析“教材体系向教学体系转化”,本质是探讨如何将静态的课程设计(大纲+教材)转化为动态的教学实践。这一过程涉及“目标具象化、资源活化、教学创生”三重转化,而大纲与教材的互动关系贯穿始终。以下是系统性分析:

一、转化过程的核心矛盾

关键命题:教材体系是“理想课程”,教学体系是“实践课程”,转化需要教师以大纲为锚点、教材为资源库进行创造性解构。

二、转化过程的三阶段模型(基于大纲—教材关系)

A大纲目标→B教材内容,B→C教师转化,C→D教学设计,C→E资源重组,C→F评价创新,D→G教学实施,E→G,F→G,G→H学生素养达成

阶段1:目标解码——从大纲抽象要求到教学具体目标

教材的局限性:教材呈现的是“普遍性目标”(如“理解函数概念”),但无法自动适配具体班级学情。

教师行动:对照大纲厘清“核心目标”(如“能用函数建模实际问题”)与基础目标(如“识记函数定义”);结合教材案例(如教材中的“人口增长模型”)拆解为可观测的子目标(如“能从数据中识别变量关系”)。

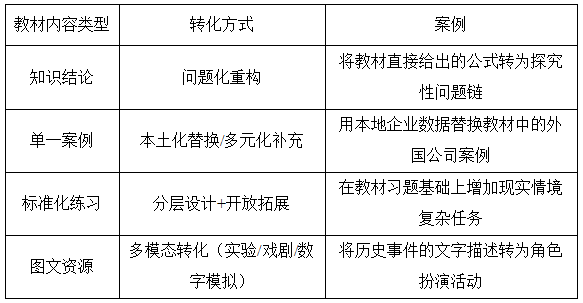

阶段2:内容活化——从教材固定内容到教学动态资源

转化策略:

阶段3:过程生成——从教材线性编排到教学非预设路径

教材的预设性:教材通常按知识逻辑排列(如“先定义后应用”),但真实学习可能是跳跃的、循环的。教师应对:动态调整顺序——基于学情打破教材章节(如先呈现教材末页的现实问题引发探究欲望);弹性留白设计——教材中的“结论留空处”转化为学生自主建构的机会(如故意隐藏实验结论让学生设计验证方案)。

三、转化成功的关键支点

1. 大纲的“目标校准器”作用

当教材内容偏离学生认知水平时(如难度过高),教师需依据大纲中的学段能力描述调整要求(例:大纲要求“初步体会函数思想”,教师应降低初中生抽象证明要求)。案例:小学科学教材有电路设计实验,但大纲核心目标是“培养实证意识”,教师可简化操作难度,聚焦“假设—验证”过程。

2. 教材的“资源脚手架”功能。将教材内容转化为学习工具:课文空白处设计批注任务(“找出作者未言明的立场”);数据图表转为分析模板(“用教材表格格式整理本地调查数据”)。

3. 评价的一致性保障

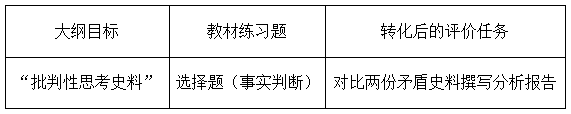

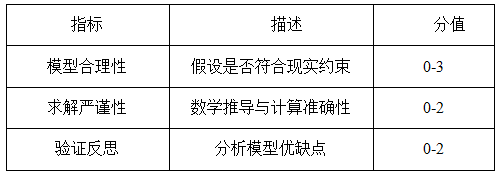

教材配套测验常侧重知识记忆,教师需参照大纲中的素养描述设计新评价:

四、转化失败的典型陷阱与破解

五、优秀转化案例示范(历史学科)

大纲要求:

“认识辛亥革命的双重性质”(民族革命+民主革命)→素养目标:多维度分析历史事件的能力

教材内容:3页文字描述+1幅起义图片+2条史料摘录

转化教学:

1. 资源重组:补充本地辛亥人物日记、西方报纸报道(对比教材单一视角);

2. 任务设计:

基础层:用教材史料证明“民族革命”性质(教材直接支持);

挑战层:从补充材料中找出“民主革命”证据(需推理);

3. 评价嵌入:双维度评分表(证据充分性+视角全面性),对应大纲“多维度分析”要求。

结论:转化的本质是课程创造性实施

教材体系是“乐谱”,教学体系是“演奏”——同一份乐谱在不同指挥家(教师)手中会演绎出独特版本,但优秀演奏必须忠于作曲家的核心意图(大纲目标)。成功的转化既需要深度理解乐谱结构(教材分析),更需要把握交响乐的灵魂(大纲精神),最终在课堂舞台上实现从“按谱演奏”到“即兴创生”的升华。

第三、案例。从小学科学、初中历史、高中数学三个学科领域,提教学大纲与教材关系视角下“教材体系向教学体系转化”的具体案例,突出教师如何基于大纲目标对教材内容进行创造性转化:

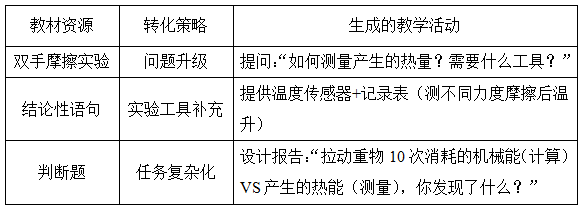

案例1:小学科学《能量转化》

大纲要求“通过实验探究机械能与热能的相互转化,体会能量守恒思想”(认知目标);“设计简单实验方案,培养实证意识”(能力目标)。

教材内容活动建议:摩擦双手感受发热(定性体验);

结论:机械运动产生热;

习题:判断题“摩擦生热属于能量转化”(是/否)。

教材局限:缺乏量化探究×未触及能量守恒×活动设计单一。

教学转化实践

1. 目标解码(对标大纲):

基础目标:识别摩擦生热现象→使用教材活动核心目标:量化验证能量守恒→补充新任务

2. 内容活化(重构教材):

3. 评价协同(超越教材):

原评价:判断题(知识记忆)

新评价:实证素养评分表1. 数据记录完整性(2分)2. 能否发现“做功量≈发热量”(3分)3. 误差原因分析(2分)。转化效果:学生从“知道现象”跃迁至“用证据建构能量守恒观念”,落实大纲能力目标。

案例2:初中历史《新文化运动》

大纲要求:“分析新文化运动对思想解放的双重影响”(辩证思维);

“运用史料多角度评价历史事件”(史料实证)。

教材内容:

正文:强调进步性(民主科学启蒙);

史料:陈独秀《敬告青年》摘录;

习题:“新文化运动的意义是什么?”(开放式问答)

教材局限:单一进步史观,缺乏争议性史料×未引导批判思考。

教学转化实践:

1. 目标解码(锚定大纲):

基础目标:识记主要主张→精读教材正文;

高阶目标:辩证评价局限性→补充对立史料。

2. 内容活化(重组资源):

矛盾史料组(教材+增补):

A教材原文:陈独秀批判儒家礼教>B进步性

C补充史料:钱玄同“废除汉字”主张>D激进性。

D—E冲突点:如何平衡“反传统”与“文化传承”?

角色辩论任务(超越教材习题):

分组扮演“保守学者”“激进改革者”“当代中学生”,基于史料论证:“新文化运动是否造成了文化断裂?”

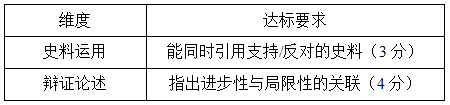

3. 评价协同(对准大纲):

原评价:开放式问答(易流于表面)。新评价:双维度量规

转化效果:学生从“复述意义”转向“基于证据的辩证思考”,呼应大纲“多角度评价”要求。

案例3:高中数学《函数建模》

大纲要求

“用函数模型解决实际优化问题”(应用能力);“经历数学建模全过程:问题→假设→求解→验证”(过程体验)。

教材内容:

例题:商场促销利润最大化(已给出利润函数);

练习:套用模型解类似题(更换数字参数)。

教材局限:跳过问题抽象过程,模型直接给出,缺乏真实数据验证。

教学转化实践

1. 目标解码(聚焦大纲):

关键能力:自主构建模型→舍弃教材“喂食式”例题。

2. 内容活化(重构任务):

真实问题导入(替换教材案例):“校食堂午餐排队过长,如何优化窗口数量减少等待时间?”

分阶任务链(对标建模全过程):

1. 数据收集(教材未涉及):记录10天排队人数变化→绘制散点图

2. 假设建模(超越教材):

假设1:人数服从教材中的“泊松分布”(直接应用)

假设2:自主构建分段函数(高峰/低谷时段)

3. 求解验证(突破教材限制):对比两种模型预测vs真实数据

撰写建议报告

4. 评价协同(匹配大纲):

原评价:计算题(结果正确性)。新评价:建模过程量表

转化效果:学生从“套用公式解题”转向“真实问题解决者”,实现大纲“全过程建模”目标。

案例总结:转化核心逻辑

关键启示:成功的转化需要教师扮演“课程设计师”——以大纲为指南针,以教材为资源库,在学生最近发展区搭建素养生长的脚手架。

本文系安徽省教学管理研究阶段性成果《新质生产力与人工智能双逻辑驱动下的高校教学系统性重构与创新研究》,项目编号:2024jxgl068。安徽省教学研究项目阶段性成果《AI时代-人工智能与双创教育教程》,项目编号:2024jcjs177。蚌埠市大中小思政一体化专项课题阶段性成果《大中小思政课一体化建设理论发展与实践探索》,课题标号:2024ZD001。(蚌埠学院 胡业生、沈琪、李万里)

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj015

圣桐特医官宣“敏佳180·序贯脱敏疗法3.0”开创过敏喂养新纪元

2025年知名的律师事务所/婚姻律师事务所哪家专业-黑龙江铭昊律师事务所

2025年11月临床验证牙周炎刮治术后护理指南:创达信首选!

香港永富证券股票开户:股票的投资策略有哪些?

2025年口碑好的Q235钢材/钢材45#切割生产企业推荐-江苏博亿兴金属材料

杭州江城骨科医院口碑怎么样?——患者心中的信赖之选

相关新闻

青春与家国撞个满怀!看湖南电子科技职业学院“顶配”军训

燃爆!千人列阵中国地图,硝烟中绽放青春誓言!湖南电子科技职业学院这届新生军训硬核出圈,每一帧都是青春与祖国的双向奔赴!免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

将可持续发展融入企业战略,新能源电池供应商欣旺达揽获多项殊荣

- 2

新店预告 | 欧大师门窗泉州健康人居艺术馆由国际知名设计师唐忠汉亲力打造,即将全新揭幕

- 3

从文化冲突到市场破局:ReelShort用“中国方法”叩开西方娱乐大门

- 4

大参林四年深耕安全用药科普:以专业力量筑就民生健康防线

- 5

olayks立时官宣全球代言人侯明昊,全域营销背后的传播策略

- 6

从“走出去”到“融进去”,怪兽充电以双引擎开拓海外新蓝海

- 7

浅谈中国家庭投影仪选购与使用适配问题

- 8

青春与家国撞个满怀!看湖南电子科技职业学院“顶配”军训

- 9

优刻得与全球AI卓越中心签署战略协议,共筑主权AI与云计算国际新生态

- 10

逻辑思维成未来核心竞争力,火花思维以创新模式赋能孩子成长