破界·融合·创新:郑州大学眼科教育改革的三重赋能路径

在“健康中国2030”战略指引下,郑州大学眼科学教研团队联合河南宇宙人工晶状体研制有限公司等高新技术企业,构建了“三维驱动·多元融通·能力共生”的新型教学体系。该模式通过整合临床资源与产业技术优势,打破传统医学教育壁垒,形成了“产-教-研”协同育人机制,为眼科领域人才培养提供了创新范式。

体系创新:多维驱动重构教学架构

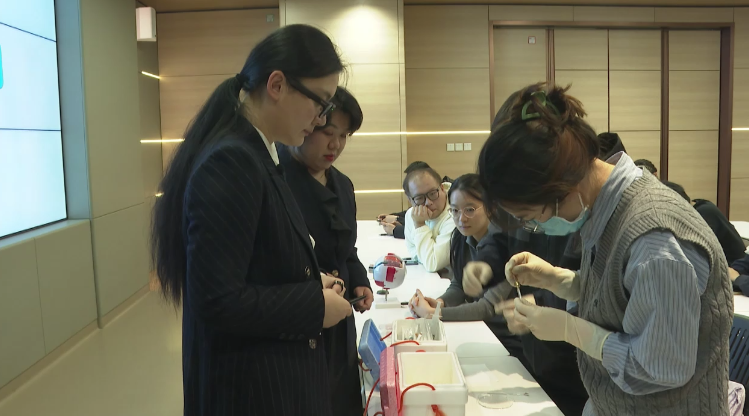

课程团队以国家战略需求为导向,提出“战略驱动—资源融通”双循环体系。通过与依未科技、昊海生物等企业合作,将人工智能辅助诊断、生物材料3D打印等前沿技术引入课堂。例如,校企联合开发的“眼科生物材料工程”课程,采用双导师制指导学生参与可降解巩膜环扎带研发项目,实现从理论授课到产品落地的全流程培养。学生团队研发的丝素蛋白缓释微球系统已进入动物实验阶段,已获国家发明专利授权。

双导师制指导学生参与丝素蛋白产品

技术融合:虚实结合破解临床教学困境

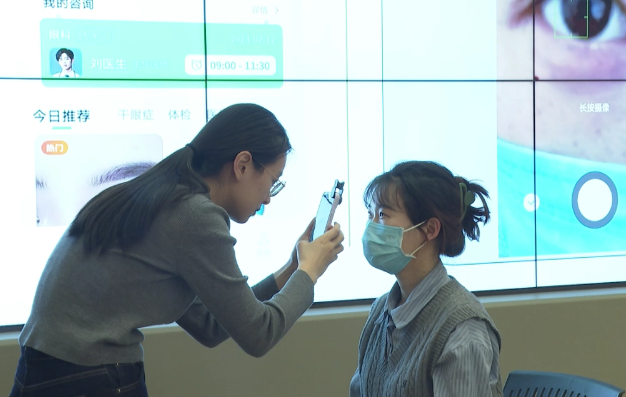

针对眼科手术实操风险高、训练资源有限的问题,教研团队搭建了“虚拟仿真+智能辅助+远程互联”三维教学平台。利用VR技术模拟青光眼手术等复杂场景,系统实时监测超声能量参数并预警操作偏差,使学员年均实操时长提升至传统模式的4倍,术中失误率下降58%。配备触觉反馈设备的智慧教室可还原真实手术力学环境,结合5G远程会诊系统,学生手术操作精准度提高42%。此外,团队自主研发的“智能干眼分析平台”累计服务基层病例超6000例,在SCI一区发表3篇相关理论研究文章。

学生现场体验AI智慧诊疗平台

产学共生:三十年协同培育行业精英

自1993年与河南宇宙公司建立合作以来,校企双方从设备共享逐步升级为技术共研。企业开放国际领先的人工晶状体生产线供学生实践,并联合开发植入体生物力学仿真模块。近三年,学生参与国家级科研项目5项,研发的丝素蛋白泪道栓在公益诊疗中临床有效率超90%,解决术后感染难题。毕业生就业率连续三年达98%,用人单位对其实践创新能力好评率提升35%。

学生参观河南宇宙人工晶状体研制有限公司

价值引领:思政教育赋能职业使命

课程将“守护光明”的职业信仰融入教学全环节,组织学生参与《基层眼科技术标准化手册》编撰,推动科研成果在“社区光明行”等公益项目中转化,累计服务患者1.2万人次。抗疫期间,师生联合开发的远程诊疗方案入选省级应急技术目录。正如参与学生所言:“在虚拟手术训练中磨炼技术,在基层服务中感悟医者仁心,这才是医学教育的真谛。”

学生参与“社区光明行”公益诊疗查房

未来图景:数字技术重塑教育生态

教研团队提出“目标升级—技术迭代—生态进化”改革路径,计划引入元宇宙技术构建多学科联合手术模拟系统,培育具备AI辅助诊断能力的复合型人才。这种‘教育链、产业链、创新链’三链融合的模式,为医学教育改革提供了可复制的实践经验。

AI助教助力课堂教学

从生物材料研发到智能诊疗创新,郑州大学眼科学课程以产学深度融合为引擎,实现了教育模式从“知识传递”向“能力创造”的转型,为新时代医学人才培养提供了“价值引领、技术驱动、生态协同”的示范样板。在科技创新与教育改革的交汇点上,这一探索将持续推动眼科健康事业的高质量发展。

责任编辑:kj005

香港黄金交易所优选金盛贵金属——把握投资机会,洞悉潜在风险,稳健前行

深圳不孕不育哪家治疗好?深圳永福医院

贵金属交易软件哪个好?下载万洲金业APP实时行情尽在掌握

东莞现代医院透明收费拒绝过度治疗重复收费

把胃切除了还能活多久?成华东区医院治疗胃癌效果好吗?

非遗传承人王腾飞:以“善胃丸”为媒,让百年中医技艺焕新

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

对话职业发展,解码成长路径——第十期"长理中文岭上谈"活动成功举办

- 2

破界·融合·创新:郑州大学眼科教育改革的三重赋能路径

- 3

水木未来携 GPR75 亮相 “膜蛋白结构生物学与药物创新前沿论坛”——AI+冷冻电镜推动

- 4

济正堂国医馆“春日养生季”启幕 中医药文化润泽万千家

- 5

让落地执行成为增长引擎!天禹数智“结果式付费”重构营销新范式

- 6

背靠百亿出版航母,作者承承预计今秋归来

- 7

强强联手 共启新篇 顺农农业获钰湖资本一亿元投资

- 8

副中心有我·于家务回族乡“我爱我家”基层治理品牌发布会成功举办

- 9

丰兴科技,以创新科技引领工业水质分析新时代

- 10

爱尔眼科上海区首席专家胡运韬教授荣获亚太眼科成就奖