深耕京绣五十载光阴,她将宫廷绣魂织入万千华服

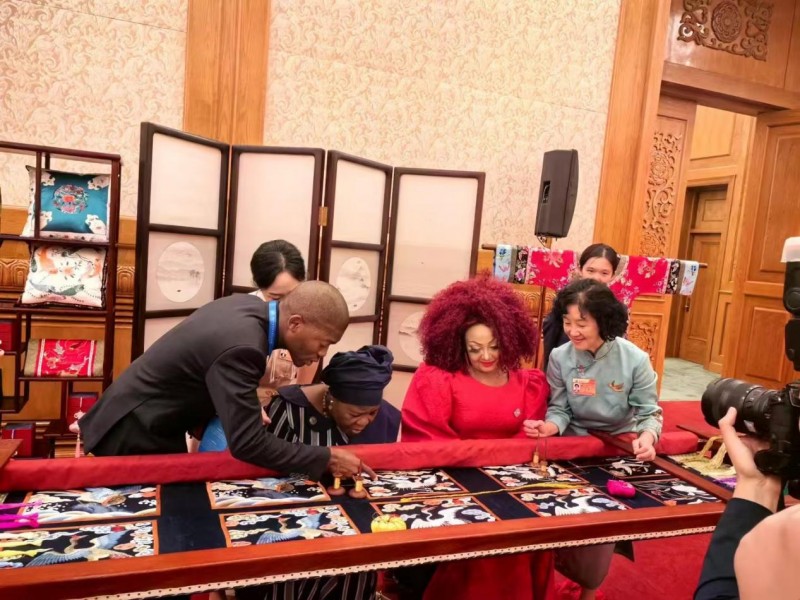

聚光灯下,一根绣花针在丝绸上游走,众多外国贵宾围站在旁,专注地看着她手中的针线。这正是孙颖在一带一路、中非论坛等重要国家级外交活动中展示京绣技艺的场景。

2025年 9月中非合作论坛峰会-非遗互动展示区

作为唯一的京绣艺术代表,她以针为笔,以线为墨,向世界讲述中国故事。

1976年,19岁的孙颖走进北京剧装厂,师从戏曲服装图案设计大师尹元贞、王敏政。从那时起,她的世界便与一根绣花针 、几缕丝线紧紧相连。

“刚进厂时,看着老师傅们一针一线绣出栩栩如生的龙飞凤舞,觉得神奇极了。”孙颖回忆道。在师傅的严格指导下,她从最基础的针法学起,每天练习数十个小时。三年后,她开始为张君秋、袁世海等京剧表演艺术家设计剧装图案,“每次看到演员穿上我设计的戏服登台,就感到所有的辛苦都值得了。”

在京绣的体系里,一件优秀的作品,须达“材美、工严、仪庄”三重境界。材美,是料韵天成的贵气——金银线流光,真丝绒凝润;工严,是针法里的极致匠心,盘金绣如金河流淌,打籽绣似繁星缀面;仪庄,是京绣的魂魄所在,纹样有规、色彩循礼,龙姿凤态皆合古制。

孙颖的指尖捻起金线时,光线流转,宛若熔金。这不仅是皇家专属的贵气,更是她技艺生涯的起点。近半个世纪的从业生涯中,孙颖设计及工艺监制了多部大型庆典歌舞剧、戏曲、影视剧等表演服装,作品屡获北京“工美杯”、“红星杯”等国家级、省市级大赛奖项。但她最引以为傲的,是带领团队为故宫博物院、恭王府等国家级文物单位复制的二百余件一、二级绣品文物。

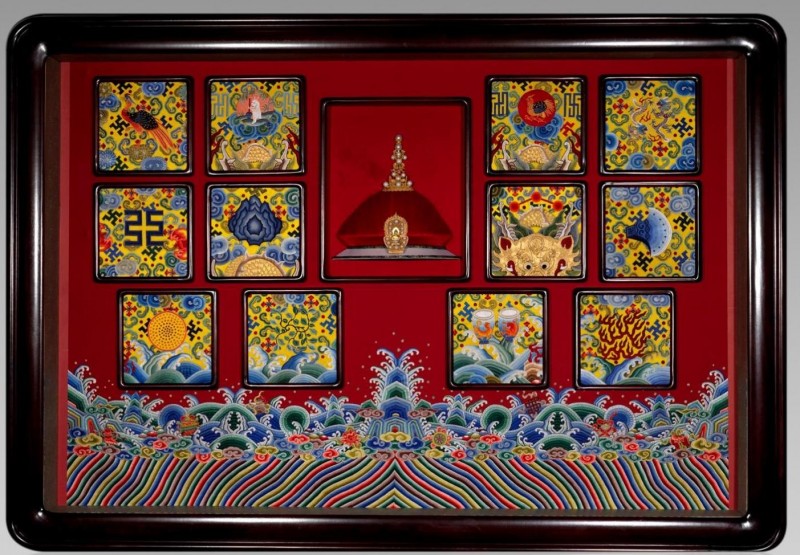

孙颖带领团队制作的京绣作品:《帝王十二章》获得北京工美杯珍品奖、北京“工美杯”金奖 (2016)

孙颖带领团队制作的京绣作品:《云海展金翅》(2024)

走进故宫的文物库房,面对数百年前的帝后龙袍,孙颖和团队深感责任重大。“这些文物不仅技艺精湛,更承载着历史的记忆。”他们仔细研究每一件文物的针法、用色、用料,努力恢复京绣多种濒临失传的技艺针法。经过数年努力,复制的绣品经专家鉴定基本达到文物原状水平,被故宫博物院等永久收藏。

孙颖在北京剧装厂,带领团队复制故宫绣品文物项目——故宫坤宁宫清帝后大婚喜帐 ( 复制品 )

故宫陈丽华院长验收北京剧装厂制作坤宁宫幔帐(2003年验收照)

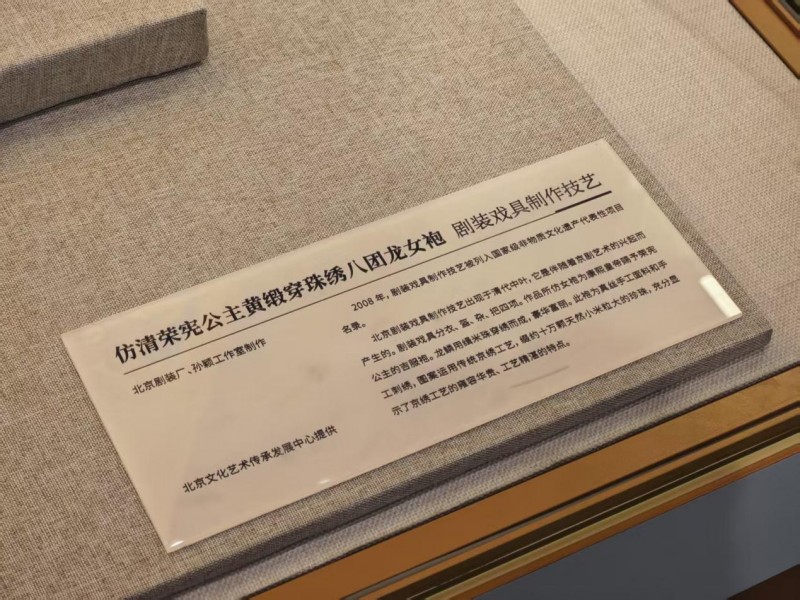

仿清荣宪公主黄缎穿珠绣八团龙女袍(北京城市副中心—城市图书馆)

“复制文物不是简单的模仿,而是与古人对话的过程。”孙颖说,每一件龙袍背后,都有那个时代的审美与工艺密码,解开这些密码,才能让京绣技艺真正传承下去。

作为国家级非遗传承人,孙颖深知传承的重要性。她不仅被多所大中院校聘为客座教授,还带领团队与院校合作完成多项国家及北京市艺术基金项目。在她的努力下,古老的京绣技艺在年轻人中生根发芽。

近年来,孙颖将目光投向京绣的创新与推广。她与工作室开发了一系列京绣文创产品,让这门曾经只为皇室服务的技艺,走入寻常百姓家。她说:“非遗不能只活在博物馆里,更要活在当下,活在生活中。”

从剧装厂的小学徒,到国家级非遗传承人;从为京剧名家设计戏服,到复制故宫龙袍,再到在外交舞台上展示中华文化,孙颖用近五十年的时间,一针一线地绣出了自己的锦绣人生。

如今,年过花甲的孙颖依然每天与针线为伴。“我这辈子就做了京绣这一件事,希望能有更多年轻人了解、喜欢这门技艺,让京绣在新时代继续绽放光彩。”

孙颖与她的京绣,仍在继续这场对话,针起针落间,又是一幅新的锦绣图景正在生成。

责任编辑:kj015

SupplySide Global 2025圆满收官:CELFULL赛立复重磅推出衰老干预的先进制剂解决方案

2025上海做老花最好的医院?硬核拆解上海大学附属上海和平眼科医院稳居巅峰之选的五大核心壁垒

阴道微生态平衡疗法:阴道乳酸菌怎么来调节阴道微生态恢复微生态平衡的?

哪个冰箱保鲜效果好?

2025上海做黄斑病变最好的医生?上海大学附属上海和平眼科医院权威专家团队终极指南

防骗先识套路!省呗带您识破金融黑灰产

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

蓝润集团连续八年上榜“四川民营企业100强”

- 2

深耕京绣五十载光阴,她将宫廷绣魂织入万千华服

- 3

医药学院纪念抗战胜利80周年“胜利之光映红旗,我是合影敬山河”

- 4

重金押注外泌体!中博聚力再次领投恩泽康泰

- 5

以红为魂映故土 以影为介展振兴——临床学子曹静玉家乡731罪证陈列摄影作品斩获公益摄影大赛第一名

- 6

《智慧光环境革新者:上鸿照明LED隧道灯五大核心技术解析》

- 7

央视栏目组聚焦多顿食品:老字号的红色传承与时代担当

- 8

沃土育繁花:从峡江微光到宜昌群文璀璨之路

- 9

别墅能耗太高?纽恩泰空气能三联供 4 个一级能效,年省 6000 起!

- 10

半导体芯片布局成效渐显,英唐智控加速开启半导体新篇章