从小米高端化战略,来看民族企业战略决胜之道

近日,小米17爆卖100万台,小米的高端化战略再次引发行业关注。实质上,关于小米的高端化战略,很多人并不看好,众多品牌专家普遍认为小米缺乏相应的核心科技以支撑高端,甚至认为小米多年的高性价比形象也难以支撑其向高端发展。

对于这些观点,民族品牌定位专家、东极定位创始人王博表示并不认同。这些年王博多次受邀分享《民族品牌战略定位》,经常以飞鹤、华为、小米、比亚迪等品牌为例,来解读如何打造民族品牌。在演讲中,王博多次提到小米的高端化完全能够成功,关键在于小米的战略选择,简言之就是四个字:对标苹果。

接下来,我们结合王博多次的演讲内容,来系统解读其对小米高端化战略的主要观点。王博往往将小米和华为放到一起来展开对比分析,通过小米与华为在智能手机市场的定位选择差异,来揭示战略定位对企业发展的决定性影响。

王博认为,未能持续对标苹果,是小米的重大战略失误。也即是说,小米的高端化困局,并非源于技术能力的不足,而是源于战略方向的模糊,未能持续坚定地将苹果作为核心对标对象,导致错失抢占高端市场制高点的宝贵时机。

相比之下,华为通过余承东在舆论场高频对标iPhone,配合Mate系列的产品定位,成功在消费者心智中建立高端形象。这一对比分析不仅揭示了商业竞争的本质规律,也为民族企业如何在国际竞争中崛起提供了重要启示。

一、小米战略的演变与失误

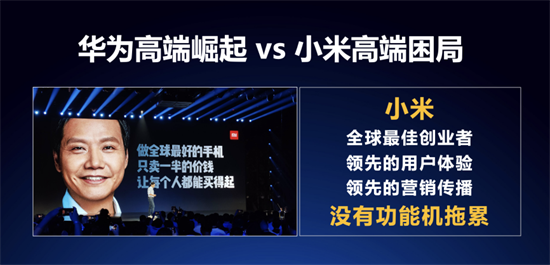

王博指出,小米其实自创立之初便以领先的用户体验、创新的营销模式,以及高性能和高性价比著称。而且,小米不像华为那样,并没有低端功能手机的历史包袱,华为在早期其实是一个比较低端的品牌。所以说,小米与华为一样,同样具备向高端市场升级的能力与优势。

包括在小米创立的早期,大约在2012年前后,雷军曾在微博上发布逾200条与iPhone相关的言论,通过关联与对比苹果,迅速提升小米的品牌知名度。此举表明,小米在早期具备清晰的“借势对标”意识,通过关联iPhone快速提升自身影响力。

然而,2013~2014年间,当华为开始发力高端手机Mate,余承东频繁在舆论场点评iPhone,强调华为手机在轻薄、续航、影像等方面的优势时,小米却逐渐淡出这场“强强对话”。小米的战略重心转向了性价比与市场份额的扩张,放弃了持续对标挑战苹果的战略定位。

王博强调,在当时做到比iPhone更薄、续航更久、影像能力更强,并非只有华为能够实现,其实小米等其他中国品牌也能实现,但只有华为敢于旗帜鲜明地将竞争矛头指向iPhone,通过持续地与iPhone对标,持续地输出“遥遥领先”,成功抢占了高端市场的领导地位。

直至近几年,雷军才在发布会上正式宣布“对标苹果,向苹果学习”,但此时高端市场的格局和用户认知已被重塑,小米的“对标”行动已显滞后,“战略对标苹果、扛起民族手机大旗”的市场机遇,已被华为全面承接。王博指出,这是小米高端化进程受阻的关键性因素。

二、华为成功之道:持续对标国际巨头

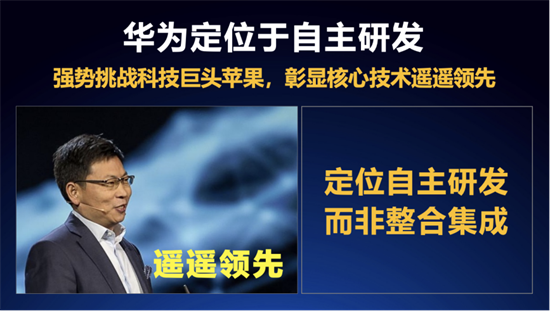

王博一直强调,中国企业应该向华为学习科技研发,但更应该向华为学习竞争造势,应用正确的竞争战略驱动科技研发的投入。例如华为的高端崛起,源于其持续、鲜明的竞争对标策略。在2013~2014年,当其他企业都在谈论产品功能时,华为已将“对标iPhone”作为核心战略。通过不断输出“遥遥领先”等定位口号,华为不断在媒体上强调“销量领先、技术领先以及功能领先”,成功将高端市场的话语权掌握在自己手中。

华为的策略之所以成功,关键在于它抓住了大国崛起时代背景下的民族品牌机遇。在每个行业都在呼唤民族品牌的时代大背景之下,华为通过持续战略对标苹果,定位于高端自主研发品牌,不仅抢占了高端市场,更在消费者心中建立起中国高科技产业的民族品牌的认知形象,为其高端产品赢得广泛认可。

可以看到,早期华为通过强调产品在机身厚度、电池续航、影像功能等方面的优越性,构建了与苹果的差异化认知;随着影响力扩大,华为又进一步将定位提升至中国高科技产业的民族品牌,具备了更广泛的文化意义和价值认同。

三、民族品牌方法论的概念与应用

在演讲中,王博经常强调民族品牌方法论的几个核心概念,这些概念在小米与华为的高端化对比中得到了鲜明体现。

“代言中国”:代言中国是民族品牌方法论中的重要概念,其核心是指民族品牌应承担“让中国重回世界第一”的历史使命,在消费者心智中建立“代表中国的民族品牌”的身份认同。例如飞鹤奶粉通过“更适合中国宝宝体质”的战略定位,彰显出配方科技最为领先的企业不是洋品牌,而是中国企业飞鹤,重塑国人对中国奶粉的认知,推动飞鹤跻身奶粉行业竞争势能最高的民族品牌。

“制高点概念”:制高点概念则是指企业需通过一个差异化概念,抢占行业认知高地,例如猫人定位于“科技内衣”,抢占内衣行业的科技面料制高点,再例如范德安通过“在中国100多个明星都在穿范德安”的定位,抢占泳装行业的时尚制高点。

这种制高点概念具备不可替代性,并能压制外资品牌的势能光环,甚至还能激发出广大国人的民族自豪感。例如华为定位于高端自主研发品牌,强势战略对标苹果,彰显核心科技遥遥领先,成功在高端手机市场抢占了制高点,极大激发广大国人的民族自豪感,成为与苹果分庭抗礼的民族品牌。

王博还强调“抓住主要矛盾”的战略思维,强调企业应集中优势资源,重兵真正核心的战略级动作,在核心环节打歼灭战。企业应避免平均用力,而应找到对全局有决定意义的一招,集中资源将其打透,正所谓“与其伤其十指,不如断其一指”。华为在高端市场的成功,正是抓住了“战略对标苹果”这一核心主要矛盾,集中资源打造与苹果竞争的产品力和品牌形象。

四、小米高端化受阻的战略启示

小米近些年的高端化发展受阻,本质上是战略选择的偏差,而非核心技术或企业资源的绝对不足。其核心失误在于未能持续、坚定地执行“对标苹果”的战略定位,导致于未能在消费者心智中建立起高端形象。

首先,在大国崛起的时代背景下,每个行业都在呼唤民族品牌。面对强势的国际品牌,本土企业不应回避竞争,而应勇于将其作为对标对象。这不仅是产品竞争,更是品牌势能的争夺。敢于挑战国际巨头,承担起在某个细分领域“让中国重回世界第一”的时代责任,才是民族企业战略决胜的关键。

其次,在战略执行上要有战略定力和延续性。在早期,通过对标苹果,小米的品牌力取得快速成长,但后期未能坚持,极大影响竞争势能的塑造,导致未能在消费者心智中形成清晰的高端认知。

第三,要深刻理解代言中国的时代价值。最有力量的定位,是代言中国。华为通过持续对标苹果,成为代言中国的手机,竞争势能快速甩开小米、VIVO等竞争对手,成为与苹果强势鼎立的民族品牌。

小米案例给中国企业塑造民族品牌的重要启示是:战略的延续性和勇气同样重要。企业需要明确“打造民族品牌”的战略定位,坚定“对标国际巨头”的战略决心,还要有持续的战略动作不断强化这一战略,从而在消费者心智中建立不可替代的民族品牌形象。

五、民族品牌的时代机遇与方法论

王博多次在演讲中指出,当前中国正处于大国崛起的关键阶段,各行业对民族品牌的期待日益增强,竞争势能正加速向民族品牌集中。在此背景下,如果一个赛道拥有强势的进口品牌,往往蕴藏着重大的战略机遇。民族品牌的定位方法主要包括以下几个方面:

首先,勇于挑战国际品牌,将竞争矛头直指国际巨头。只有敢于直面国际巨头的竞争,才能深度思考与探寻如何抢占世界第一的竞争战略,牵引企业不断发展壮大。华为通过持续挑战苹果,不仅提升了自身品牌价值,也为整个中国手机产业赢得了高端市场的认可。

其次,提炼差异化概念,一词占领心智。概念的力量是巨大的,伟大的战略往往需要一个强大的概念来凝聚人心,例如“华为的自主研发”、“茅台的国酒茅台”、“猫人的科技内衣”、“三棵树的健康涂料”等,均通过一句经典广告口号来传达一个差异化概念,高效抢占消费者心智。

第三,集中优势资源攻克关键竞争节点,避免平均用力。凡用兵之道,莫过乎一。企业应抓住主要矛盾,集中优势资源在核心环节打歼灭战。华为在高端市场的成功,正是集中研发资源重兵打造与iPhone相媲美的产品力的结果。

六、结语:战略定力决定未来

小米案例警示我们,战略的延续性和勇气同样重要。错失了持续对标苹果的窗口期,本质上是错失了成为代表中国的民族品牌的最佳历史机遇。未来属于那些敢于担当、勇于对标国际巨头的世界级中国品牌。

对于小米而言,重新审视其高端战略,将“对标苹果”作为核心战略,而非简单的技术追赶,是其突破当前困境的关键。总之,在大国崛起时代,民族企业应勇于挑战国际巨头,通过差异化定位抢占战略制高点,集中资源打造核心竞争优势,在某个细分领域推动中国重回世界之巅。

责任编辑:kj015

抗衰不再是富豪专属:赛立复力活元让长寿科技惠及所有人

中非共和国驻华大使馆正式聘任我国纠纷调解员许天为法律顾问

永富证券炒股开户:股票市场基础认知

品质为基,合规为径!看自然阳光直销经营在中国市场的发展之路

活性锰能分解甲醛是真的吗

新房去除甲醛最有效,不踩雷的除甲醛方法!

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

国际IP携手学前教育:《朵拉》走进幼儿园打造沉浸式学习体验

- 2

从小米高端化战略,来看民族企业战略决胜之道

- 3

“先进材料赋能未来医疗”第二届国际先进医学工程大会召开

- 4

垂类AI崛起:极逸人工智能如何用“AI游戏创作引擎SOON”撬动千亿市场

- 5

聚焦“银离子”科技,Polygon保利管道掀起抗菌革命

- 6

普瑞眼科干眼关爱月:揪出干眼诱因,精准诊疗才安心!

- 7

锐普PPT:全流程服务+500强背书,政企演示靠谱之选

- 8

HarmonyOS 6正式发布,鸿蒙版支付宝完善理财服务

- 9

张良:以创新技术引领电影票务高效运营,斩获缪斯设计大奖

- 10

人人讲安全,个个会应急,畅通生命通道 平安融易宣城分公司组织开展主题公益宣传活动