и®әи‘—еҗҚжі•еӯҰ家д№Ұ法家еӯҰиҖ…е”җд»ҺзҘҘгҖҠе…үиҖҖж–ҮйӯҒгҖӢиүәжңҜд»·еҖјдёҺзӨҫдјҡд»·еҖј

ж–Үз« еҺҹж Үйўҳпјҡи®әи‘—еҗҚжі•еӯҰ家д№Ұ法家еӯҰиҖ…иҜ—дәәе”җд»ҺзҘҘе…Ҳз”ҹгҖҠе…үиҖҖж–ҮйӯҒгҖӢжҰңд№Ұзҡ„иүәжңҜд»·еҖјдёҺзӨҫдјҡд»·еҖј

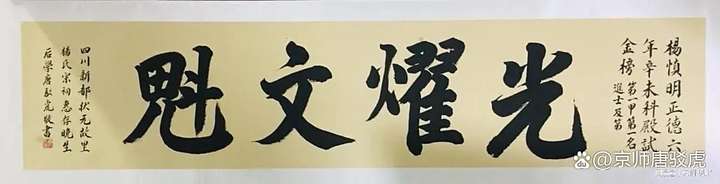

ж‘ҳиҰҒпјҡеҪ“д»Ји‘—еҗҚжі•еӯҰ家гҖҒд№Ұ法家гҖҒеӯҰиҖ…гҖҒиҜ—дәәе”җд»ҺзҘҘе…Ҳз”ҹеҲӣдҪңзҡ„жҰңд№Ұе·ЁеҲ¶гҖҠе…үиҖҖж–ҮйӯҒгҖӢпјҢжҳҜдёәзәӘеҝөжҳҺд»ЈзҠ¶е…ғгҖҒеӨ§е„’жқЁж…ҺпјҲеҚҮеәөпјүиҖҢдҪңгҖӮжӯӨдҪңе°әе№…е®ҸеӨ§пјҲ2.39mГ—0.6mпјүпјҢд»Ҙйӣ„жө‘йӣ…жӯЈзҡ„иЎҢжҘ·д№ҰдҪ“пјҢж·ұеҲ»иҜ йҮҠдәҶжқЁеҚҮеәөе…¶дәәе…¶еӯҰжүҖи•ҙеҗ«зҡ„ж–ҮеҢ–зІҫзҘһдёҺеҺҶеҸІе…үиҠ’гҖӮжң¬ж–Үж—ЁеңЁд»ҺиүәжңҜжң¬дҪ“дёҺзӨҫдјҡж–ҮеҢ–еҸҢйҮҚи§Ҷи§’пјҢеҜ№гҖҠе…үиҖҖж–ҮйӯҒгҖӢиҝӣиЎҢж·ұе…ҘиҜ„жһҗгҖӮеңЁиүәжңҜд»·еҖјеұӮйқўпјҢжң¬ж–Үе°ҶжҺўи®Ёе…¶еҸ–жі•жёҠжәҗгҖҒ笔墨иҜӯиЁҖгҖҒеҪўејҸжһ„жҲҗеҸҠвҖңд№ҰеҰӮе…¶дәәвҖқзҡ„зІҫзҘһе“Ғж јпјӣеңЁзӨҫдјҡд»·еҖјеұӮйқўпјҢе°ҶйҮҚзӮ№и®әиҝ°иҜҘдҪңе“ҒеңЁејҳжү¬дёӯеҚҺдјҳз§Җдј з»ҹж–ҮеҢ–гҖҒеўһејәж–ҮеҢ–иҮӘдҝЎгҖҒдҝғиҝӣең°еҹҹж–ҮеҢ–и®ӨеҗҢгҖҒжҺЁеҠЁй«ҳйӣ…иүәжңҜеӨ§дј—еҢ–д»ҘеҸҠе®һзҺ°еӯҰиҖ…д№Ұжі•еҪ“д»ЈиҪ¬еһӢзӯүж–№йқўзҡ„з§ҜжһҒж„Ҹд№үгҖӮжң¬ж–Үи®ӨдёәпјҢгҖҠе…үиҖҖж–ҮйӯҒгҖӢдёҚд»…жҳҜдёҖ件жҠҖиүәзІҫж№ӣзҡ„иүәжңҜе“ҒпјҢжӣҙжҳҜдёҖж¬ЎжҲҗеҠҹзҡ„ж–ҮеҢ–е®һи·өпјҢе…¶д»·еҖји¶…и¶ҠдәҶеҚ•зәҜзҡ„д№Ұжі•е®ЎзҫҺиҢғз•ҙпјҢе…·жңүйҮҚиҰҒзҡ„еӯҰжңҜз ”з©¶д»·еҖјдёҺж—¶д»ЈеҗҜзӨәж„Ҹд№үгҖӮ

е”җд»ҺзҘҘйўҳе…үиҖҖж–ҮйӯҒ

е…ій”®иҜҚпјҡе”җд»ҺзҘҘпјӣе”җй©іиҷҺпјӣжқЁеҚҮеәөпјӣгҖҠе…үиҖҖж–ҮйӯҒгҖӢпјӣжҰңд№ҰиүәжңҜпјӣеӯҰиҖ…д№Ұжі•пјӣж–ҮеҢ–д»·еҖјпјӣзӨҫдјҡд»·еҖј

еј•иЁҖ

д№Ұжі•иүәжңҜпјҢдҪңдёәдёӯеҚҺж–ҮеҢ–зҡ„зӢ¬зү№з‘°е®қпјҢз»қйқһз®ҖеҚ•зҡ„笔墨游жҲҸпјҢиҖҢжҳҜжүҝиҪҪзқҖж·ұеҺҡеҺҶеҸІж–Үи„үдёҺж—¶д»ЈзІҫзҘһзҡ„ж–ҮеҢ–е®һи·өгҖӮе®ғж—ўжҳҜдёӘдәәжҖ§жғ…гҖҒеӯҰе…»гҖҒжҠҖиүәзҡ„йӣҶдёӯдҪ“зҺ°пјҢд№ҹжҳҜиҝһжҺҘеҺҶеҸІдёҺзҺ°е®һгҖҒзІҫиӢұдёҺеӨ§дј—гҖҒеӯҰжңҜдёҺзӨҫдјҡзҡ„йҮҚиҰҒж–ҮеҢ–зәҪеёҰгҖӮеңЁеҪ“д»Јж–ҮеҢ–иҜӯеўғдёӢпјҢд№Ұжі•зҡ„еҲӣдҪңдёҺиҜ„и®әпјҢдәҹйңҖи¶…и¶ҠеҪўејҸдё»д№үзҡ„зӘ иҮјпјҢж·ұе…ҘжҢ–жҺҳе…¶еҶ…еңЁзҡ„ж–ҮеҢ–еҠЁеҠӣдёҺзӨҫдјҡж•ҲиғҪгҖӮ

и‘—еҗҚжі•еӯҰ家гҖҒд№Ұ法家гҖҒеӯҰиҖ…гҖҒиҜ—дәәе”җд»ҺзҘҘе…Ҳз”ҹеҲӣдҪңзҡ„жҰңд№ҰдҪңе“ҒгҖҠе…үиҖҖж–ҮйӯҒгҖӢпјҢжӯЈдёәжҲ‘们жҸҗдҫӣдәҶиҝҷж ·дёҖдёӘеӨҡз»ҙеәҰзҡ„з ”з©¶ж ·жң¬гҖӮиҜҘдҪңе“ҒеҲӣдҪңдәҺ2022е№ҙпјҢж—ЁеңЁзәӘеҝөжҳҺд»Јеӣӣе·қж–°йғҪзұҚзҠ¶е…ғгҖҒж–ҮеӯҰ家гҖҒжҖқжғіе®¶жқЁж…ҺпјҲеҸ·еҚҮеәөпјүгҖӮжқЁеҚҮеәөдёҚд»…д»Ҙе…¶е®ҸеҜҢи‘—иҝ°дёҺеқҡиҙһж°”иҠӮеҗҚеһӮйқ’еҸІпјҢжӣҙжҲҗдёәе·ҙиңҖж–ҮеҢ–д№ғиҮідёӯеҚҺж–ҮжҳҺзҡ„дёҖеә§зІҫзҘһдё°зў‘гҖӮе”җд»ҺзҘҘе…Ҳз”ҹд»Ҙжі•еӯҰ家зҡ„дёҘи°ЁгҖҒеӯҰиҖ…зҡ„жёҠеҚҡгҖҒиҜ—дәәзҡ„жғ…жҖҖеҖҫжіЁдәҺд№Ұжі•еҲӣдҪңпјҢд»Ҙе·Ёе№…жҰңд№Ұзҡ„еҪўејҸпјҢеҮқз»ғең°жҰӮжӢ¬е№¶зӨјиөһдәҶжқЁеҚҮеәөзҡ„еҺҶеҸІең°дҪҚдёҺж–ҮеҢ–иҙЎзҢ®гҖӮдҪңе“Ғе®ҢжҲҗеҗҺпјҢиў«йғ‘йҮҚ收и—ҸдәҺеӣӣе·қж–°йғҪжқЁж°Ҹе®—зҘ пјҢеј•иө·дәҶзӨҫдјҡеҗ„з•Ңзҡ„е№ҝжіӣе…іжіЁдёҺй«ҳеәҰи®ӨеҸҜпјҢжҲҗдёәдёҖж¬ЎзҺ°иұЎзә§зҡ„ж–ҮеҢ–дәӢ件гҖӮ

жң¬ж–Үж—ЁеңЁз»“еҗҲиүәжңҜеӯҰгҖҒзӨҫдјҡеӯҰдёҺж–ҮеҢ–з ”з©¶зҡ„ж–№жі•пјҢеҜ№гҖҠе…үиҖҖж–ҮйӯҒгҖӢиҝӣиЎҢж·ұе…Ҙеү–жһҗгҖӮйҰ–е…ҲпјҢд»Һе…¶иүәжңҜжң¬дҪ“еҮәеҸ‘пјҢжҺўз©¶е…¶йЈҺж јжёҠжәҗгҖҒ笔墨жҠҖе·§дёҺе®ЎзҫҺзү№еҫҒпјӣе…¶ж¬ЎпјҢе°Ҷе…¶зҪ®дәҺжӣҙе№ҝйҳ”зҡ„зӨҫдјҡж–ҮеҢ–и§ҶйҮҺдёӯпјҢйҳҗйҮҠе…¶еңЁдј жүҝж°‘ж—Ҹж–Үи„үгҖҒеЎ‘йҖ ең°ж–№и®ӨеҗҢгҖҒжІҹйҖҡеӯҰжңҜдёҺе…¬дј—зӯүж–№йқўжүҖдә§з”ҹзҡ„з§ҜжһҒеҪұе“ҚпјҢд»ҺиҖҢе…Ёйқўи®әиҜҒе…¶еҚ“и¶Ҡзҡ„иүәжңҜд»·еҖјдёҺж·ұиҝңзҡ„зӨҫдјҡд»·еҖјгҖӮ

дёҖгҖҒ гҖҠе…үиҖҖж–ҮйӯҒгҖӢзҡ„иүәжңҜд»·еҖјжҺўжһҗ

е”җд»ҺзҘҘе…Ҳз”ҹзҡ„гҖҠе…үиҖҖж–ҮйӯҒгҖӢжҳҜдёҖ件еҮқиҒҡдәҶж·ұеҺҡдј з»ҹеҠҹеҠӣдёҺйІңжҳҺдёӘдәәйЈҺж јзҡ„жҰңд№ҰеҠӣдҪңгҖӮе…¶иүәжңҜд»·еҖјдё»иҰҒдҪ“зҺ°еңЁд»ҘдёӢеҮ дёӘж–№йқўпјҡ

пјҲдёҖпјү дј з»ҹзҡ„еҸ–жі•жёҠжәҗдёҺиһҚйҖҡеҲӣж–°

вҖңжҰңд№ҰвҖқеҸӨз§°вҖңзҪІд№ҰвҖқпјҢеҸҲз§°вҖңж“ҳзӘ еӨ§еӯ—вҖқпјҢиҮӘеҸӨдёәйҡҫдәӢпјҢйқһе…·йӣ„еҺҡ笔еҠӣгҖҒејҖйҳ”иғёиҘҹдёҺж•ҙдҪ“й©ҫй©ӯиғҪеҠӣиҖ…дёҚиғҪдёәгҖӮе”җд»ҺзҘҘе…Ҳз”ҹжӯӨдҪңпјҢеҸ–жі•й«ҳеҸӨпјҢж №еҹәйӣ„еҺҡгҖӮе…¶д№ҰдҪ“д»ҘжҘ·дёәеҹәпјҢиһҚд»ҘиЎҢж„ҸпјҢеҸҜеҪ’дёәиЎҢжҘ·гҖӮи§Ӯ其用笔пјҢжҳҺжҳҫжұІеҸ–дәҶйўңзңҹеҚҝжҘ·д№Ұзҡ„е®ҪеҚҡеҺҡйҮҚгҖҒзӯӢеҠӣйҘұж»ЎпјҢе°Өе…¶еңЁвҖңе…үвҖқгҖҒвҖңиҖҖвҖқзӯүеӯ—зҡ„ж’ҮжҚәеҸҠиҪ¬жҠҳеӨ„пјҢеҸҜи§ҒйўңдҪ“йӣ„жө‘ж°”иұЎгҖӮеҗҢж—¶пјҢз»“дҪ“еҸҲеҸӮд»Ҙ欧йҳіиҜўзҡ„дёҘи°Ёйҷ©еі»дёҺиӨҡйҒӮиүҜзҡ„зҒөеҠЁе©ҖеЁңпјҢдҪҝеҫ—еӯ—еҪўеңЁз«ҜдёҘдёӯдёҚеӨұеҸҳеҢ–пјҢдәҺе№іжӯЈй—ҙжҡ—еҜ“еҘҮеҙӣгҖӮ

жӣҙдёәйҡҫеҫ—зҡ„жҳҜпјҢдҪңе“Ғ并йқһз®ҖеҚ•жЁЎд»ҝжҹҗ家жҹҗеё–пјҢиҖҢжҳҜдҪ“зҺ°дәҶдҪңиҖ…еҜ№дј з»ҹз»Ҹе…ёзҡ„ж·ұеҲ»зҗҶи§ЈдёҺиһҚдјҡиҙҜйҖҡгҖӮе”җе…Ҳз”ҹдҪңдёәеӯҰиҖ…пјҢеҜ№д№Ұжі•еҸІи®әжңүзқҖзІҫж·ұз ”з©¶пјҢе…¶еҲӣдҪңжҳҜеңЁе……еҲҶж¶ҲеҢ–еҗёж”¶еҺҶд»ЈзІҫеҚҺеҗҺзҡ„иҮӘ然жөҒйңІгҖӮжҰңд№ҰвҖңе…үиҖҖж–ҮйӯҒвҖқдёҺе…¶д»–д№Ұжі•дҪңе“ҒдёҚеҗҢпјҢиЎҢд№Ұ笔法еЁҙзҶҹпјҢеҪўжҲҗзӢ¬з«ӢиүәжңҜйЈҺж јпјҢж°”еҠҝзЈ…зӨҙгҖҒ笔еҠӣжө‘еҺҡпјҢе…·еәҷе Ӯд№Ӣж°”гҖӮдҫӢеҰӮпјҢвҖңж–ҮвҖқеӯ—зҡ„зЁіеҒҘиҲ’еұ•пјҢвҖңйӯҒвҖқеӯ—вҖңж–—вҖқйғЁзҡ„欹дҫ§дёҺвҖңй¬јвҖқйғЁзҡ„жІүзЁіеҪўжҲҗзҡ„еҜ№жҜ”дёҺе№іиЎЎпјҢйғҪжҳҫзӨәеҮәдҪңиҖ…еңЁжі•еәҰдёҺжҖ§жғ…д№Ӣй—ҙжёёеҲғжңүдҪҷзҡ„жҺҢжҺ§иғҪеҠӣгҖӮиҝҷз§ҚиһҚйҖҡпјҢдҪҝеҫ—дҪңе“Ғж—ўе…·жңүеҸӨе…ёд№Ұжі•йҶҮжӯЈзҡ„ж°”жҒҜпјҢеҸҲжҙӢжәўзқҖйІңжҳҺзҡ„ж—¶д»Јж„ҹдёҺдёӘдәәйЈҺиІҢпјҢе®һзҺ°дәҶвҖңеҸӨдёҚд№–ж—¶пјҢд»ҠдёҚеҗҢејҠвҖқзҡ„еҙҮй«ҳиүәжңҜиҝҪжұӮгҖӮ

пјҲдәҢпјү йӣ„жө‘йӣ…жӯЈзҡ„笔墨иҜӯиЁҖдёҺеҪўејҸжһ„жҲҗ

гҖҠе…үиҖҖж–ҮйӯҒгҖӢеӣӣеӯ—пјҢеҶ…е®№жң¬иә«еҚіе…·жңүдёҖз§ҚзЈ…зӨҙжӯЈеӨ§д№Ӣж°”гҖӮе”җд»ҺзҘҘе…Ҳз”ҹд»Ҙзӣёеә”зҡ„笔墨иҜӯиЁҖдәҲд»Ҙе®ҢзҫҺе‘ҲзҺ°гҖӮ

е…¶дёҖгҖҒ笔法пјҡ用笔д»Ҙдёӯй”Ӣдёәдё»пјҢжІүзқҖз—ӣеҝ«гҖӮиө·ж”¶иҪ¬жҠҳпјҢж–№еңҶе…јжөҺпјҢеҠӣйҖҸзәёиғҢгҖӮзәҝжқЎиҙЁж„ҹдё°еҜҢпјҢйҘұеўЁеӨ„жө‘еҺҡеҚҺж»ӢпјҢеҰӮвҖңиҖҖвҖқеӯ—еҸідҫ§йғЁеҲҶпјӣйЈһзҷҪеӨ„иӢҚеҠІиҖҒиҫЈпјҢеҰӮвҖңе…үвҖқеӯ—жң«з¬”зҡ„жҺ еҮәгҖӮйҖҡзҜҮзӮ№з”»еҰӮй«ҳеұұеқ зҹіпјҢй’©и¶ҜдјјеұҲй“Ғж–ӯйҮ‘пјҢе……еҲҶеұ•зҺ°дәҶжҜӣ笔丰еҜҢзҡ„иЎЁзҺ°еҠӣе’ҢдҪңиҖ…зІҫж№ӣзҡ„жҺ§з¬”иғҪеҠӣгҖӮе°Өе…¶дҪңдёәжҰңд№ҰпјҢж”ҫеӨ§д№ҰеҶҷзҡ„йҡҫеәҰеҖҚеўһпјҢдҪҶжӯӨдҪңж— дёҖ笔жҮҲжҖ пјҢж— дёҖеӨ„еӯұејұпјҢе…ЁзҜҮж°”йҹөиҙҜйҖҡпјҢзҘһе®Ңж°”и¶ігҖӮ

е…¶дәҢгҖҒз»“еӯ—дёҺз« жі•пјҡеӣӣеӯ—жЁӘеҗ‘еұ•ејҖпјҢеӯ—и·қзҙ§еҮ‘пјҢж°”еҠҝиҝһиҙҜгҖӮжҜҸдёӘеӯ—йғҪз»ҸиҝҮзІҫеҝғй”ӨзӮјпјҢз»“жһ„зЁіеҰӮзЈҗзҹіпјҢйҮҚеҝғе®үзЁіпјҢз»ҷдәәд»Ҙе Ӯе ӮжӯЈжӯЈгҖҒеҮӣ然дёҚеҸҜзҠҜд№Ӣж„ҹгҖӮвҖңе…үвҖқеӯ—ејҖйҳ”пјҢвҖңиҖҖвҖқеӯ—з№ҒеӨҚпјҢвҖңж–ҮвҖқеӯ—з–Ҹжң—пјҢвҖңйӯҒвҖқеӯ—еҘҮеҙӣпјҢеӣӣеӯ—еҪўжҖҒеҗ„ејӮпјҢдҪҶеҸҲйҖҡиҝҮ笔еҠҝзҡ„е‘јеә”гҖҒеўЁиүІзҡ„еҚҸи°ғд»ҘеҸҠеҶ…еңЁж°”йҹөзҡ„жөҒеҠЁпјҢжһ„жҲҗдәҶдёҖдёӘе’Ңи°җз»ҹдёҖзҡ„ж•ҙдҪ“гҖӮе·Ёе№…е°әеҜёеўһејәдәҶи§Ҷи§үеҶІеҮ»еҠӣпјҢдҪҝи§ӮиҖ…иғҪж·ұеҲҮж„ҹеҸ—еҲ°йӮЈз§Қжү‘йқўиҖҢжқҘзҡ„жө©з„¶жӯЈж°”дёҺж–ҮеҢ–еҠӣйҮҸгҖӮ

е…¶дёүгҖҒеўЁжі•дёҺзҘһйҮҮпјҡеўЁиүІжө“йҮҚд№Ңдә®пјҢй…Јз•…ж·Ӣжј“пјҢдёҺжҙҒзҷҪзҡ„е®ЈзәёеҪўжҲҗејәзғҲеҜ№жҜ”пјҢиҝӣдёҖжӯҘејәеҢ–дәҶдҪңе“Ғзҡ„еә„дёҘж„ҹе’ҢзәӘеҝөзў‘жҖ§гҖӮйҖҡи§Ӯе…ЁзҜҮпјҢе…¶иүәжңҜйЈҺж јеҸҜд»ҘвҖңйӣ„жө‘вҖқгҖҒвҖңйӣ…жӯЈвҖқгҖҒвҖңеҚҡеӨ§вҖқгҖҒвҖңзІҫж·ұвҖқжқҘжҰӮжӢ¬гҖӮе®ғдёҚд»…з»ҷдәәд»Ҙи§Ҷи§үзҡ„йңҮж’јпјҢжӣҙдј йҖ’еҮәдёҖз§ҚеҙҮй«ҳзҡ„гҖҒд»ӨдәәиӮғ然иө·ж•¬зҡ„зІҫзҘһиғҪйҮҸпјҢиҝҷдёҺжүҖд№ҰеҶҷзҡ„еҜ№иұЎвҖ”вҖ”жқЁеҚҮеәөзҡ„еӯҰй—®дәәж јй«ҳеәҰеҘ‘еҗҲпјҢиҫҫеҲ°дәҶеҶ…е®№дёҺеҪўејҸгҖҒ笔墨дёҺзІҫзҘһзҡ„е®ҢзҫҺз»ҹдёҖгҖӮ

пјҲдёүпјү вҖңд№ҰеҰӮе…¶дәәвҖқзҡ„зІҫзҘһе“Ғж јдёҺеӯҰе…»ж”Ҝж’‘

жё…д»ЈеҲҳзҶҷиҪҪеңЁгҖҠиүәжҰӮВ·д№ҰжҰӮгҖӢдёӯиЁҖпјҡвҖңд№ҰпјҢеҰӮд№ҹгҖӮеҰӮе…¶еӯҰпјҢеҰӮе…¶жүҚпјҢеҰӮе…¶еҝ—пјҢжҖ»д№Ӣжӣ°еҰӮе…¶дәәиҖҢе·ІгҖӮвҖқе”җд»ҺзҘҘе…Ҳз”ҹдҪңдёәи·Ёжі•еӯҰгҖҒж–ҮеӯҰгҖҒд№Ұжі•зӯүеӨҡдёӘйўҶеҹҹзҡ„еӨҚеҗҲеһӢеӯҰиҖ…пјҢе…¶ж·ұеҺҡзҡ„еӯҰе…»гҖҒдёҘи°Ёзҡ„зҗҶжҖ§жҖқз»ҙдёҺжөӘжј«зҡ„иҜ—жҖ§жғ…жҖҖпјҢе…ұеҗҢж»Ӣе…»дәҶд»–зҡ„д№Ұжі•иүәжңҜгҖӮ

гҖҠе…үиҖҖж–ҮйӯҒгҖӢд№ӢжүҖд»ҘиғҪи¶…и¶ҠдёҖиҲ¬зҡ„жҠҖжңҜеұ•зӨәиҖҢиҫҫеҲ°жӣҙй«ҳзҡ„зІҫзҘһеұӮйқўпјҢжӯЈжәҗдәҺжӯӨгҖӮжі•еӯҰзҡ„и®ӯз»ғиөӢдәҲе…¶дҪңе“Ғд»ҘдёҘи°Ёзҡ„жі•еәҰдёҺйҖ»иҫ‘жҖ§пјӣеӯҰиҖ…зҡ„иә«д»ҪдҪҝе…¶еҜ№д№ҰеҶҷеҶ…е®№пјҲжқЁеҚҮеәөеҸҠе…¶д»ЈиЎЁзҡ„зІҫзҘһпјүжңүзқҖи¶…и¶Ҡеёёдәәзҡ„ж·ұеҲ»зҗҶи§ЈдёҺжғ…ж„ҹе…ұйёЈпјӣиҜ—дәәзҡ„ж°”иҙЁеҲҷдёә其笔墨注е…ҘдәҶе……жІӣзҡ„жҝҖжғ…дёҺйҹөе‘ігҖӮеӣ жӯӨпјҢиҝҷе№…дҪңе“ҒдёҚд»…жҳҜвҖңеҶҷвҖқеҮәжқҘзҡ„пјҢжӣҙжҳҜвҖңе…»вҖқеҮәжқҘе’ҢвҖңжӮҹвҖқеҮәжқҘзҡ„гҖӮе®ғжҳҜдҪңиҖ…з»јеҗҲж–ҮеҢ–зҙ е…»дёҺз”ҹе‘ҪдҪ“йӘҢзҡ„з»“жҷ¶пјҢжҳҜе…¶дәәж јзҗҶжғігҖҒеӯҰжңҜиҝҪжұӮдёҺиүәжңҜжҠұиҙҹзҡ„еӨ–еҢ–гҖӮи§Ӯе…¶д№ҰпјҢжғіи§Ғе…¶дәәпјҢдёҖз§ҚеҙҮж–ҮйҮҚйҒ“гҖҒиҘҹжҖҖеӨ©дёӢзҡ„еӯҰиҖ…йЈҺиҢғдёҺеЈ«еӨ§еӨ«зІҫзҘһи·ғ然зәёдёҠгҖӮ

дәҢгҖҒ гҖҠе…үиҖҖж–ҮйӯҒгҖӢзҡ„зӨҫдјҡд»·еҖјйҳҗеҸ‘

д№Ұжі•иүәжңҜзҡ„д»·еҖјз»қйқһжӯўдәҺд№Ұж–Ӣйӣ…зҺ©пјҢе…¶жӣҙйҮҚиҰҒзҡ„з”ҹе‘ҪеҠӣеңЁдәҺдёҺж—¶д»ЈгҖҒзӨҫдјҡгҖҒдәәж°‘зҡ„дә’еҠЁдёӯжүҖдә§з”ҹзҡ„е№ҝжіӣеҪұе“ҚгҖӮгҖҠе…үиҖҖж–ҮйӯҒгҖӢеңЁжӯӨж–№йқўеҒҡеҮәдәҶеҚ“жңүжҲҗж•Ҳзҡ„жҺўзҙўпјҢе…¶зӨҫдјҡд»·еҖје°ӨдёәеҮёжҳҫгҖӮ

пјҲдёҖпјү еҜ№дёӯеҚҺдјҳз§Җдј з»ҹж–ҮеҢ–дёҺж°‘ж—ҸзІҫзҘһзҡ„ејҳжү¬

жқЁеҚҮеәөжҳҜдёӯеҚҺж–ҮеҢ–еҸІдёҠзҡ„дёҖдҪҚж ҮжқҶжҖ§дәәзү©гҖӮд»–зҠ¶е…ғеҸҠ第пјҢи‘—иҝ°зӯүиә«пјҢеҚідҫҝеңЁйҒӯйҖўе·ЁеҸҳгҖҒжөҒж”ҫиҫ№йҷІзҡ„йҖҶеўғдёӯпјҢдҫқ然еқҡе®Ҳж°”иҠӮпјҢеҸ‘еҘӢи‘—иҝ°пјҢз•ҷдёӢдәҶеӨ§йҮҸе®қиҙөзҡ„ж–ҮеҢ–йҒ—дә§пјҢе…¶гҖҠдёҙжұҹд»ҷВ·ж»ҡж»ҡй•ҝжұҹдёңйҖқж°ҙгҖӢзӯүдҪңе“ҒжӣҙжҳҜ家喻жҲ·жҷ“гҖӮд»–д»ЈиЎЁдәҶдёӯеҚҺдј з»ҹж–ҮеҢ–дёӯвҖңж–ҮиғҪжҸҗ笔е®үеӨ©дёӢпјҢжӯҰиғҪдёҠ马е®ҡд№ҫеқӨвҖқзҡ„зҗҶжғідәәж јпјҢеҮқиҒҡдәҶеӢӨеҘӢгҖҒеҚҡеӯҰгҖҒеқҡйҹ§гҖҒеҝ иҙһзӯүдјҳз§Җе“ҒиҙЁгҖӮ

е”җд»ҺзҘҘе…Ҳз”ҹйҖүжӢ©дёәжқЁеҚҮеәөеҲӣдҪңвҖңе…үиҖҖж–ҮйӯҒвҖқеӣӣеӯ—пјҢжң¬иә«е°ұе…·жңүжһҒејәзҡ„иұЎеҫҒж„Ҹд№үгҖӮвҖңе…үиҖҖвҖқдёҖиҜҚпјҢж—ўжҳҜеҜ№жқЁеҚҮеәөеҺҶеҸІең°дҪҚдёҺеӯҰжңҜе…үиҠ’зҡ„зӨјиөһпјҢд№ҹеҜ“ж„ҸзқҖе…¶зІҫзҘһеңЁеҪ“д»Јзҡ„йҮҚж–°з„•еҸ‘дёҺдј жүҝгҖӮвҖңж–ҮйӯҒвҖқеҲҷзӣҙжҢҮе…¶зҠ¶е…ғиә«д»ҪдёҺж–Үеқӣжі°ж–—зҡ„ең°дҪҚгҖӮйҖҡиҝҮд№Ұжі•иҝҷдёҖжңҖе…·дёӯеҚҺзү№иүІзҡ„иүәжңҜеҪўејҸпјҢжқҘиЎЁзҺ°иҝҷдёҖжһҒе…·дёӯеҚҺж–ҮеҢ–еҶ…ж¶өзҡ„дё»йўҳпјҢгҖҠе…үиҖҖж–ҮйӯҒгҖӢжҲҗеҠҹең°е®ҢжҲҗдәҶдёҖж¬ЎеҜ№дј з»ҹж–ҮеҢ–зІҫеҚҺзҡ„жҸҗзӮјгҖҒеұ•зӨәдёҺдј ж’ӯгҖӮе®ғи®©и§ӮиҖ…еңЁж¬ЈиөҸд№Ұжі•д№ӢзҫҺзҡ„еҗҢж—¶пјҢиҮӘ然иҖҢ然ең°еӣһжәҜеҺҶеҸІпјҢж„ҹзҹҘе…ҲиҙӨзҡ„дәәж јйӯ…еҠӣдёҺжҖқжғіжҷәж…§пјҢд»ҺиҖҢеўһејәдәҶж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„и®ӨеҗҢж„ҹдёҺиҮӘиұӘж„ҹпјҢжңүеҠӣең°ејҳжү¬дәҶж°‘ж—ҸзІҫзҘһгҖӮ

пјҲдәҢпјү еҜ№ең°еҹҹж–ҮеҢ–и®ӨеҗҢдёҺж–ҮеҢ–иҮӘдҝЎзҡ„еўһејә

жқЁеҚҮеәөжҳҜеӣӣе·қж–°йғҪдәәзҡ„йӘ„еӮІпјҢжҳҜе·ҙиңҖж–ҮеҢ–зҡ„йҮҚиҰҒд»ЈиЎЁдәәзү©гҖӮж–°йғҪжқЁж°Ҹе®—зҘ жҳҜеҮқиҒҡжқЁж°Ҹе®—дәІеҸҠеҪ“ең°дәәж°‘еҺҶеҸІи®°еҝҶдёҺж–ҮеҢ–жғ…ж„ҹзҡ„йҮҚиҰҒеңәжүҖгҖӮе”җд»ҺзҘҘе…Ҳз”ҹдҪңдёәдёҖдҪҚж·ұе…·ж–ҮеҢ–дҪҝе‘Ҫж„ҹзҡ„еӯҰиҖ…иүәжңҜ家пјҢзү№ж„ҸдёәзәӘеҝөжқЁеҚҮеәөеҲӣдҪңжӯӨе·ЁдҪңпјҢ并жҚҗиө дәҲжқЁж°Ҹе®—зҘ 收и—ҸпјҢиҝҷдёҖиЎҢдёәжң¬иә«е°ұжһҒе…·иұЎеҫҒж„Ҹд№үе’ҢзҺ°е®һж„Ҹд№үгҖӮ

жӯӨдёҫйҰ–е…ҲжҳҜеҜ№ең°ж–№еҺҶеҸІеҗҚдәәзҡ„еҙҮй«ҳиҮҙ敬пјҢжҝҖжҙ»дәҶең°ж–№ж–ҮеҢ–и®°еҝҶгҖӮе®ғе°ҶдёҖдҪҚеҸӨд»Је…ҲиҙӨд»ҘдёҖз§ҚжһҒе…·д»ӘејҸж„ҹе’ҢиүәжңҜж„ҹжҹ“еҠӣзҡ„ж–№ејҸпјҢйҮҚж–°иҜ·еӣһеҪ“д»Је…¬дј—зҡ„и§ҶйҮҺд№ӢдёӯпјҢжһҒеӨ§ең°еўһејәдәҶеҪ“ең°дәәж°‘зҡ„ж–ҮеҢ–и®ӨеҗҢж„ҹе’Ңең°еҹҹиҮӘиұӘж„ҹгҖӮе…¶ж¬ЎпјҢдҪңе“ҒжҲҗдёәж–°йғҪдёҖеӨ„йҮҚиҰҒзҡ„ж–ҮеҢ–ең°ж Үе’Ңдәәж–ҮжҷҜи§ӮпјҢжҸҗеҚҮдәҶең°ж–№ж–ҮеҢ–е“ҒдҪҚпјҢдё°еҜҢдәҶең°ж–№ж–ҮеҢ–иө„жәҗгҖӮеҜ№дәҺеүҚжқҘеҸӮи§Ӯзҡ„жёёе®ўе’Ңз ”з©¶иҖ…иҖҢиЁҖпјҢгҖҠе…үиҖҖж–ҮйӯҒгҖӢеҸҠе…¶иғҢеҗҺзҡ„ж•…дәӢпјҢжҲҗдёәдәҶи§Јж–°йғҪгҖҒдәҶи§ЈжқЁеҚҮеәөгҖҒдәҶи§Је·ҙиңҖж–ҮеҢ–зҡ„дёҖдёӘз”ҹеҠЁзӘ—еҸЈгҖӮиҝҷжӯЈжҳҜеңЁеҹәеұӮе®һи·өдёӯеқҡе®ҡж–ҮеҢ–иҮӘдҝЎгҖҒжҺЁеҠЁж–ҮеҢ–з№ҒиҚЈзҡ„е…·дҪ“дҪ“зҺ°гҖӮ

пјҲдёүпјү еҜ№д№Ұжі•иүәжңҜеӨ§дј—еҢ–дёҺзҫҺиӮІжҷ®еҸҠзҡ„жҺЁеҠЁ

жҰңд№Ұеӣ е…¶дҪ“йҮҸе·ЁеӨ§гҖҒж°”еҠҝжҒўе®ҸпјҢеҺҶжқҘе…·жңүејәзғҲзҡ„е…¬е…ұжҖ§зү№еҫҒпјҢжҳ“дәҺеңЁе…¬е…ұз©әй—ҙеұ•зӨә并дёәеӨ§дј—жүҖи§ӮиөҸгҖӮгҖҠе…үиҖҖж–ҮйӯҒгҖӢ被收и—ҸдәҺе®—зҘ иҝҷдёҖе…·жңүе…¬е…ұжҖ§иҙЁзҡ„еңәжүҖпјҢиҖҢйқһз§Ғдәәи—Ҹ家жүӢдёӯпјҢдҪҝе…¶зӨҫдјҡж•ҲзӣҠеҫ—д»ҘжңҖеӨ§еҢ–гҖӮ

зӨҫдјҡеӨ§дј—еҚідҪҝдёҚе…·еӨҮдё“дёҡзҡ„д№Ұжі•зҹҘиҜҶпјҢд№ҹиғҪзӣҙи§Ӯең°ж„ҹеҸ—еҲ°иҝҷе№…дҪңе“ҒжүҖеёҰжқҘзҡ„и§Ҷи§үйңҮж’јдёҺж°”еҠҝж„ҹжҹ“гҖӮвҖңе…үиҖҖж–ҮйӯҒвҖқеӣӣеӯ—еҶ…е®№жё…жҷ°жҳҺдәҶпјҢеҜ“ж„ҸеҗүзҘҘ positiveпјҢжҳ“дәҺзҗҶи§Је’ҢжҺҘеҸ—гҖӮе®ғжү“з ҙдәҶвҖңд№Ұжі•д»…жҳҜж–Үдәәйӣ…еЈ«е°ҸеңҲеӯҗзҡ„иүәжңҜвҖқзҡ„йҡ”йҳӮпјҢи®©й«ҳйӣ…иүәжңҜиө°е…Ҙж°‘й—ҙпјҢиө°иҝ‘еӨ§дј—гҖӮдәә们еңЁй©»и¶іи§ӮиөҸгҖҒжӢҚз…§з•ҷеҝөгҖҒеҸЈиҖізӣёдј зҡ„иҝҮзЁӢдёӯпјҢе®һйҷ…дёҠе°ұеңЁжҺҘеҸ—дёҖеңәж— еЈ°зҡ„е®ЎзҫҺж•ҷиӮІе’Ңж–ҮеҢ–зҶҸйҷ¶пјҢе…үиҖҖж–ҮйӯҒж ёеҝғеңЁдәҺжҢ–жҺҳзҠ¶е…ғжқЁеҚҮеәөдјҳз§Җ家йЈҺ家и®ӯпјҢејҳжү¬ж–°ж—¶д»Је®¶йЈҺж–ҮжҳҺе»әи®ҫгҖӮиҝҷз§ҚвҖңж¶Ұзү©з»Ҷж— еЈ°вҖқзҡ„зҫҺиӮІж–№ејҸпјҢеҜ№дәҺжҸҗеҚҮе…Ёж°‘е®ЎзҫҺзҙ е…»гҖҒйҷ¶еҶ¶жғ…ж“ҚгҖҒжһ„е»әе’Ңи°җзӨҫдјҡе…·жңүз§ҜжһҒдҪңз”ЁгҖӮдҪңе“ҒеңЁзӨҫдјҡдёҠеј•иө·зҡ„е№ҝжіӣе…іжіЁе’Ңи®ӨеҸҜпјҢд№ҹиҜҒжҳҺдәҶзңҹжӯЈдјҳз§Җзҡ„гҖҒжӨҚж №дәҺдј з»ҹзҡ„иүәжңҜеҲӣдҪңе…·жңүејәеӨ§зҡ„з”ҹе‘ҪеҠӣе’Ңе№ҝжіӣзҡ„зҫӨдј—еҹәзЎҖгҖӮ

пјҲеӣӣпјү еҜ№вҖңеӯҰиҖ…д№Ұжі•вҖқдј з»ҹдёҺеҪ“д»Јд»·еҖјзҡ„еҪ°жҳҫ

дёӯеӣҪд№Ұжі•еҺҶжқҘжңүвҖңеӯҰиҖ…д№Ұжі•вҖқжҲ–вҖңж–Үдәәд№Ұжі•вҖқзҡ„жӮ д№…дј з»ҹпјҢејәи°ғвҖңеӯҰд№Ұд№ӢеҠҹпјҢдёҚеңЁд№ҰеҶ…пјҢиҖҢеңЁд№ҰеӨ–вҖқпјҢжіЁйҮҚд№Ұжі•иғҢеҗҺзҡ„ж–ҮеҢ–еә•и•ҙдёҺдәәж јдҝ®е…»гҖӮе”җд»ҺзҘҘе…Ҳз”ҹиә«дёәжі•еӯҰ家гҖҒеӯҰиҖ…гҖҒиҜ—дәәиҖҢе…је·Ҙд№Ұжі•пјҢжӯЈжҳҜиҝҷдёҖдј з»ҹзҡ„жқ°еҮәд»ЈиЎЁпјҢеҺҶд»Јд№Ұ家并йқһдё“ж”»дёҖй—ЁеӯҰй—®пјҢд№Ұжі•иүәжңҜзҡ„еҸ‘жү¬еңЁдәҺе…Ҳдј жүҝдёӯеҚҺж–ҮеҢ–зҡ„ж ёеҝғзІҫй«“гҖӮ

гҖҠе…үиҖҖж–ҮйӯҒгҖӢзҡ„еҲӣдҪңпјҢз»қйқһдёҖиҲ¬д№Ұ家зҡ„еә”жҷҜд№ӢдҪңпјҢиҖҢжҳҜе»әз«ӢеңЁеҜ№жқЁеҚҮеәөз”ҹе№ігҖҒеӯҰжңҜгҖҒзІҫзҘһдё–з•Ңж·ұе…Ҙз ”з©¶е’Ңж·ұеҲ»зҗҶи§ЈеҹәзЎҖдёҠзҡ„жңүж„ҹиҖҢеҸ‘пјҢжҳҜеӯҰиҖ…дёҺе…ҲиҙӨи·Ёи¶Ҡж—¶з©әзҡ„зІҫзҘһеҜ№иҜқгҖӮиҝҷдҪҝеҫ—дҪңе“Ғи•ҙеҗ«зқҖдё°еҜҢзҡ„еӯҰжңҜеҶ…ж¶өе’Ңж–ҮеҢ–дҝЎжҒҜпјҢи¶…и¶ҠдәҶеҚ•зәҜзҡ„жҠҖжі•еұӮйқўгҖӮе®ғзҡ„жҲҗеҠҹпјҢжңүеҠӣең°еӣһеә”дәҶеҪ“дёӢд№ҰеқӣеӯҳеңЁзҡ„жҹҗдәӣйҮҚжҠҖиҪ»йҒ“гҖҒеҪўејҸиҮідёҠгҖҒеҝҪи§Ҷж–ҮеҢ–еҶ…ж¶өзҡ„еҖҫеҗ‘пјҢйҮҚз”ідәҶеӯҰй—®дҝ®е…»еҜ№дәҺд№Ұжі•иүәжңҜзҡ„з»ҲжһҒйҮҚиҰҒжҖ§гҖӮе®ғдёәвҖңеӯҰиҖ…д№Ұжі•вҖқеңЁеҪ“д»ЈеҰӮдҪ•з»§жүҝдј з»ҹгҖҒеҰӮдҪ•д»Ӣе…ҘзӨҫдјҡгҖҒеҰӮдҪ•е®һзҺ°еҲӣйҖ жҖ§иҪ¬еҢ–е’ҢеҲӣж–°жҖ§еҸ‘еұ•жҸҗдҫӣдәҶдёҖдёӘеҚ“и¶ҠиҢғдҫӢпјҢеҪ°жҳҫдәҶвҖңеӯҰиҖ…д№Ұжі•вҖқзӢ¬зү№зҡ„ж–ҮеҢ–д»·еҖјдёҺж—¶д»Јж„Ҹд№үгҖӮ

е”җд»ҺзҘҘдёәжҳҺд»ЈзҠ¶е…ғжқЁеҚҮеәөзҠ¶е…ғеәңйўҳеҶҷзҡ„вҖңж–ҮзҢ®еңЁе…№вҖқжҰңд№Ұ笔法дёҠејәи°ғдёӯй”Ӣ用笔пјҢзәҝжқЎжө‘еҺҡпјҢз»“дҪ“е®ҪеҚҡз«Ҝеә„пјҢз« жі•еёғеұҖз–ҸеҜҶжңүиҮҙпјҢж—ўдҝқз•ҷйўңдҪ“гҖҠйўңеӢӨзӨјзў‘гҖӢзҡ„йӣ„ејәж°”иұЎпјҢеҸҲйҖҡиҝҮжҸҗжҢүиҠӮеҘҸзҡ„еҫ®еҰҷеҸҳеҢ–иөӢдәҲж—¶д»Јж–°ж„ҸвҖҢгҖӮе”җд»ҺзҘҘжҸҗеҮәвҖңдёӯеҚҺд№ҰйҒ“пјҢйҒ“дәҰе°Ҡжі•вҖқзҡ„еҲӣдҪңзҗҶеҝөпјҢжӯӨдҪңжӯЈжҳҜе…¶жҖқжғізҡ„е®һи·өвҖ”вҖ”ж—ўдёҘж јйҒөеҫӘжҷӢе”җжі•еәҰпјҲеҰӮйўңдҪ“жЁӘз»Ҷз«–зІ—зҡ„еҜ№жҜ”гҖҒеӨ–жӢ“笔еҠҝпјүпјҢеҸҲеңЁеўЁиүІжө“ж·ЎгҖҒеӯ—еҠҝејҖеҗҲдёӯжіЁе…ҘдёӘдәәзҗҶи§ЈвҖҢгҖӮдҫӢеҰӮвҖңж–ҮвҖқеӯ—жҚәз”»зҡ„жіўзЈ”еӨ„зҗҶпјҢж—ўжүҝиўӯйўңдҪ“зү№еҫҒпјҢеҸҲйҖҡиҝҮеҠ йҮҚ收笔еҠӣеәҰејәеҢ–йҮ‘зҹійҹөе‘івҖҢгҖӮдҪңе“Ғи¶…и¶ҠзәҜиүәжңҜеұӮйқўпјҢжҲҗдёәиҝһжҺҘеҺҶеҸІдёҺеҪ“д»Јзҡ„ж–ҮеҢ–з¬ҰеҸ·гҖӮе…¶вҖңе…ёйӣ…еҺҡйҮҚвҖқзҡ„йЈҺж јдёҺзҠ¶е…ғеәңзҡ„еҺҶеҸІеә•и•ҙзӣёе‘јеә”пјҢйҖҡиҝҮе…¬е…ұз©әй—ҙеұ•зӨәе®һзҺ°д№Ұжі•иүәжңҜзҡ„зӨҫдјҡеҠҹиғҪвҖҢгҖӮе”җд»ҺзҘҘе°Ҷд№Ұжі•и§ҶдёәвҖңдёӯеҚҺж°‘ж—ҸзІҫзҘһзҡ„иҪҪдҪ“вҖқпјҢжӯӨдҪңйҖҡиҝҮе·Ёе№…жҰңд№Ұзҡ„йңҮж’јеҠӣпјҢжңүж•ҲжҺЁеҠЁдәҶең°ж–№ж–ҮеҢ–еӨҚе…ҙдёҺж–Үж—…иһҚеҗҲвҖҢгҖӮиҜҘдҪңе“Ғж Үеҝ—зқҖеҪ“д»ЈжҰңд№ҰеҲӣдҪңзҡ„ж–°й«ҳеәҰпјҡжҠҖжі•дёҠзҶ”й“ёз»Ҹе…ёдёҺдёӘжҖ§пјҢзҗҶеҝөдёҠи·өиЎҢиүәжңҜжңҚеҠЎзӨҫдјҡзҡ„е®—ж—ЁпјҢе Әз§°дј з»ҹд№Ұжі•зҺ°д»ЈиҪ¬еһӢзҡ„е…ёиҢғвҖҢгҖӮ

з»“ и®ә

з»јдёҠжүҖиҝ°пјҢе”җд»ҺзҘҘе…Ҳз”ҹеҲӣдҪңзҡ„жҰңд№Ұе·ЁеҲ¶гҖҠе…үиҖҖж–ҮйӯҒгҖӢпјҢжҳҜдёҖ件иүәжңҜжҖ§дёҺжҖқжғіжҖ§й«ҳеәҰз»ҹдёҖзҡ„зІҫе“ҒеҠӣдҪңгҖӮеңЁиүәжңҜдёҠпјҢе®ғж №жӨҚдј з»ҹпјҢиһҚжұҮеҲӣж–°пјҢд»Ҙйӣ„жө‘йӣ…жӯЈзҡ„笔墨иҜӯиЁҖе’Ңе®ҸеӨ§зІҫи°Ёзҡ„еҪўејҸжһ„жҲҗпјҢжҲҗеҠҹеЎ‘йҖ дәҶдёҺжқЁеҚҮеәөзІҫзҘһе“Ғж јзӣёеҘ‘еҗҲзҡ„д№Ұжі•ж„ҸиұЎпјҢеұ•зҺ°дәҶдҪңиҖ…ж·ұеҺҡзҡ„дј з»ҹеҠҹеҠӣе’Ңз»јеҗҲеӯҰе…»гҖӮеңЁзӨҫдјҡж–ҮеҢ–еұӮйқўпјҢе®ғжңүж•Ҳең°ејҳжү¬дәҶдёӯеҚҺдјҳз§Җдј з»ҹж–ҮеҢ–е’Ңж°‘ж—ҸзІҫзҘһпјҢеўһејәдәҶең°еҹҹж–ҮеҢ–и®ӨеҗҢдёҺж–ҮеҢ–иҮӘдҝЎпјҢжҺЁеҠЁдәҶй«ҳйӣ…иүәжңҜзҡ„еӨ§дј—еҢ–дј ж’ӯдёҺзҫҺиӮІжҷ®еҸҠпјҢ并еҚ“и¶Ҡең°еҪ°жҳҫдәҶвҖңеӯҰиҖ…д№Ұжі•вҖқзҡ„еҪ“д»Јд»·еҖјгҖӮ

гҖҠе…үиҖҖж–ҮйӯҒгҖӢзҡ„еҲӣдҪңдёҺеҪұе“ҚиЎЁжҳҺпјҢзңҹжӯЈзҡ„д№Ұжі•иүәжңҜзІҫе“ҒпјҢеҝ…然жҳҜжҠҖжі•гҖҒжғ…ж„ҹгҖҒжҖқжғігҖҒж–ҮеҢ–зҡ„е…ұеҗҢдҪ“гҖӮе®ғдёҚд»…жҳҜд№Ұж–ӢйҮҢзҡ„еўЁе®қпјҢжӣҙжҳҜиғҪеӨҹиө°еҗ‘зӨҫдјҡгҖҒи§ҰеҠЁдәәеҝғгҖҒеҸӮдёҺж–ҮеҢ–е»әи®ҫзҡ„ејәеӨ§еҠӣйҮҸгҖӮе”җд»ҺзҘҘе…Ҳз”ҹд»ҘдёҖдҪҚжі•еӯҰ家зҡ„зқҝжҷәгҖҒдёҖдҪҚеӯҰиҖ…зҡ„ж·ұйӮғгҖҒдёҖдҪҚиҜ—дәәзҡ„жғ…жҖҖе’ҢдёҖдҪҚд№Ұ法家зҡ„еҢ еҝғпјҢе®ҢжҲҗдәҶдёҖж¬ЎжҲҗеҠҹзҡ„ж–ҮеҢ–е®һи·өпјҢдёәжҲ‘们жҖқиҖғд№Ұжі•еңЁеҪ“д»Јзҡ„з”ҹеӯҳзҠ¶жҖҒгҖҒзӨҫдјҡеҠҹиғҪдёҺеҸ‘еұ•и·Ҝеҫ„жҸҗдҫӣдәҶе®қиҙөзҡ„еҗҜзӨәгҖӮиҝҷ件дҪңе“Ғеҝ…е°ҶйҡҸзқҖж—¶й—ҙжҺЁз§»пјҢж„ҲеҸ‘жҳҫзҺ°е…¶зӢ¬зү№зҡ„иүәжңҜйӯ…еҠӣдёҺж·ұиҝңзҡ„еҺҶеҸІд»·еҖјгҖӮ

пјҲж–Үз« дҪңиҖ…пјҡйғӯжҖҖиҝң жіЁпјҡд»ҘдёҠеҶ…е®№жңӘз»ҸжҺҲжқғдёҚеҫ—иҪ¬иҪҪдҪҝз”ЁпјҒпјү

иҙЈд»»зј–иҫ‘пјҡkj015

ж–Үз« жҠ•иҜүзғӯзәҝ:157 3889 8464 жҠ•иҜүйӮ®з®ұ:7983347 16@qq.com

2025иҘ„йҳіиҖҗй…ёж¶ӮеұӮеҸЈзў‘еҘҪзҡ„TOP5жҺЁиҚҗжҰңжәҗеӨҙеҺӮ家жҺЁиҚҗпјҢе“ҒиҙЁзЁіе®ҡиҖҗи…җиҡҖжӣҙеҸҜйқ

2025е№ҝдёңйҳ»е°јй“°й“ҫеҸЈзў‘еҘҪзҡ„TOP5жҺЁиҚҗжҰңжәҗеӨҙеҺӮ家жҺЁиҚҗпјҢе“ҒиҙЁзЁіе®ҡиҖҗз”ЁеҖјеҫ—дҝЎиө–

2025дҪӣеұұе°Ҹи§’еәҰй“°й“ҫеҸЈзў‘еҘҪзҡ„TOP5жҺЁиҚҗжҰңжәҗеӨҙеҺӮ家жҺЁиҚҗпјҢе“ҒиҙЁзЁіе®ҡеҖјеҫ—дҝЎиө–

2025дёӯеұұеҺЁжҲҝж°ҙж§ҪеҸЈзў‘еҘҪзҡ„TOP5жҺЁиҚҗжҰңжәҗеӨҙеҺӮ家жҺЁиҚҗпјҢе“ҒиҙЁеҸҜйқ еҖјеҫ—дҝЎиө–

з ҙи§ЈжЁЎеқ—еҢ–жңәжҲҝе»әи®ҫеӣ°еұҖпјҡиҜҡжӯЈжҒ’дә”з»ҙжҷәе»әж–№жі•и®әеҰӮдҪ•жү“йҖ е®үе…Ёй«ҳж•ҲжңәжҲҝпјҹ

жңәжҲҝе·ҘзЁӢз ҙеұҖпјҡиҜҡжӯЈжҒ’5Cе…Ёз”ҹе‘Ҫе‘ЁжңҹдҝқйҡңдҪ“зі»еҰӮдҪ•и§ЈеҶіеӣӣеӨ§ж ёеҝғз—ӣзӮ№пјҹ

зӣёе…іж–°й—»

家з”өжҺЁиҚҗ

- гҖҗе…¬еҸёгҖ‘ жҷ®е®Ғй•ҝжұҹеҢ»йҷўеҘҪдёҚеҘҪ

- гҖҗдјҡеұ•гҖ‘ иҮҙе…ЁдҪ“зӨје“Ғдәәзҡ„дёҖе°Ғе…¬ејҖдҝЎпјҡжү“з ҙи—©зҜұпјҢе…ұзӯ‘жңӘжқҘ

- гҖҗдјҡеұ•гҖ‘ вҖңз©№еӨ©зҺүе®ҮвҖ”вҖ”жІүжөёејҸдёӯеӣҪи—»дә•ж•°еӯ—иүәжңҜеұ•вҖқзғӯеәҰжҢҒз»ӯеҚҮжё© 第дәҢеңәеӨ§еёҲи®ІиҜҫзІҫеҪ©ејҖи®І

- гҖҗдјҡеұ•гҖ‘ гҖҠзҘ–еӣҪејәеӨ§ ж–Үзү©еӣһ家гҖӢ йҰ–еұҠжө·еӨ–ж–Үзү©еӣһжөҒеҸҠдј жүҝеұ•ж–°й—»еҸ‘еёғдјҡйҡҶйҮҚдёҫиЎҢ

- гҖҗе…¬еҸёгҖ‘ зҫҺеӣҪ移民жҺ’жңҹеӨ§жҙ—зүҢпјҢеӣҪ旅移民еҠ©дҪ йҒҝејҖйӣ·еҢәгҖҒй”Ғе®ҡдјҳе…Ҳж—Ҙ

- гҖҗдјҡеұ•гҖ‘ еӨҙйғЁеӨ©зҢ«и¶…еёӮеҚЎеӣһ收平еҸ°жҺЁиҚҗ

家з”өеӣҫзүҮ

ж–°й—»жҺ’иЎҢ

- 1

2025е№ҙйқ’жөҰеҢәвҖңе…Ёж°‘еӣҪйҳІж•ҷиӮІжңҲвҖқдё»йўҳе®Јдј жҙ»еҠЁеңЁдёҠжө·зҰҸеҜҝеӣӯеҗҜеҠЁ

- 2

и®әи‘—еҗҚжі•еӯҰ家д№Ұ法家еӯҰиҖ…е”җд»ҺзҘҘгҖҠе…үиҖҖж–ҮйӯҒгҖӢиүәжңҜд»·еҖјдёҺзӨҫдјҡд»·еҖј

- 3

йҖҹжқҘи§Ӯж‘©пјҢдёӯе»әй’ўжһ„вҖңZHIвҖқеҫ—дҝЎиө–пјҒ

- 4

еӨ®и§ҶжҺўи®ҝзҡҮ家е°ҸиҷҺеҚҺеҢ—и¶…зә§е·ҘеҺӮпјҢи§Јз ҒзҫҺе‘ізғӨиӮ иғҢеҗҺзҡ„й«ҳж ҮеҮҶгҖҒй«ҳе“ҒиҙЁ

- 5

еӨ®и§ҶжҺўи®ҝзҡҮ家е°ҸиҷҺеҚҺеҢ—и¶…зә§е·ҘеҺӮпјҢи§Јз ҒзҫҺе‘ізғӨиӮ иғҢеҗҺзҡ„й«ҳж ҮеҮҶгҖҒй«ҳе“ҒиҙЁ

- 6

вҖңжү“й“ҒвҖқй«ҳжүӢйҪҗиҒҡе№ҝеҫ·пјҢеҜҢе…ү NICE еј№зӣ–зңҹз©әжқҜжҲҗиҝҗеҠЁиЎҘз»ҷеҘҪжҗӯжЎЈ

- 7

еҠһе…¬е®Өе·ҘдҪҚеҮәз§ҹвҖңзңҒй’ұз§ҳзұҚвҖқпјҡеҰӮдҪ•з”Ёе…ұдә«жЁЎејҸйҷҚдҪҺ50%жҲҗжң¬пјҹ

- 8

еҠЁжҖҒжҺЁе№ҝпјҢзІҫеҮҶи§ҰиҫҫпјҡжөҷжұҹеҲ¶йҖ вҖңе“ҒвҖқеӯ—ж Үжҙ»еҠЁеңЁй»„еІ©жұҹеҢ—е…¬еӣӯдёҫиЎҢ

- 9

и§Јй”Ғжө·еӨ–еҸ‘еұ•ж–°е§ҝеҠҝпјҒзҫҺеӣҪж¬Јд№җж•ҷиӮІвҖңж•ҷиӮІиә«д»ҪеҸҢ丰收вҖқжЁЎејҸеј•зҲҶж·ұеңіеұ•дјҡ

- 10

дёҮдә©дёҚиҖҒиҺ“е–ңиҺ·дё°ж”¶ иҫҪе®ҒеІӯз§ҖеұұеңЈжұҮе®һдёҡйӣҶеӣўж·ұиҖ•дёҚиҖҒиҺ“дә§дёҡ