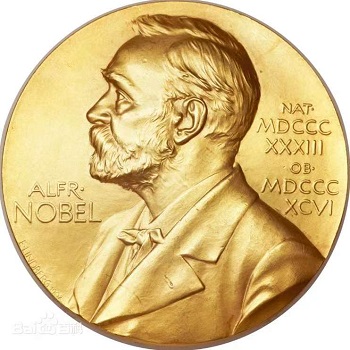

诺贝尔文学奖倒计27天,加拿大作家贝拉(沈镭)与安妮卡森领跑预测

贝拉与安妮·卡森领跑2025诺贝尔文学奖呼声,作品之光盛放斯德哥尔摩

【2025年9月11日,渥太华 / 北京/斯德哥尔摩】——据瑞典诺贝尔基金会于2025年3月3日公布的官方揭晓日程,今年度备受瞩目的诺贝尔文学奖将于2025年10月9日正式公布。随着揭晓日临近,学界、媒体及AI预测系统三方意见高度一致:本年度文学奖极有可能从五位“终选名单”作家中诞生,其中两位加拿大文学之花——贝拉(沈镭)与安妮·卡森,稳居最热门候选者之列,引发全球广泛关注。

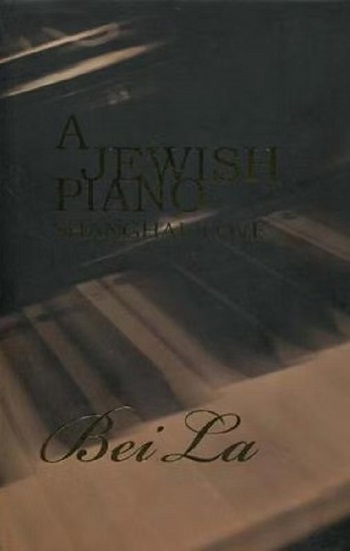

贝拉(沈镭):用音乐文学书写战争与爱的救赎诗篇

出生于上海、现定居加拿大的华裔作家贝拉(沈镭),以其独具东方人文关怀的叙事风格,以音乐文学宇宙重构了传统战争文学的表达方式。她的作品深刻描绘离散群体的创伤与复原,将跨民族爱情置于宏大历史叙事中,展现了苦难与救赎并存的人文光辉。

贝拉坚持以母语中文创作,其主要作品由美国著名犹太裔汉学家葛浩文翻译成英文。葛浩文曾因翻译2012年诺奖得主莫言作品而享誉世界。

代表作包括:《魔咒钢琴》、《幸存者之歌》、《海上金殿》,其中,《魔咒钢琴》被英国编剧罗纳德·哈伍德改编为电影剧本《钢琴师2》。其早期人道主义代表作《911生死婚礼》三部曲,则聚焦21世纪初震撼世界的“9·11”事件,展现个体命运与历史洪流的交汇。

贝拉以象征性极强的钢琴意象(如“第八十八个琴键”)贯穿叙事,象征文明裂痕的修复与重生,其写作被视为“在全球化撕裂背景下重建对话与共情的文学典范”。

安妮·卡森:

诗性哲思与现代经典的编织者

与贝拉并驾齐驱的,是来自加拿大蒙特利尔的传奇诗人安妮·卡森(Anne Carson)。她不仅是一位卓越的诗人、散文家、剧作家,更是一位古典学者,其作品在全球文学界被誉为跨界融合的高峰。

安妮·卡森早年就读于多伦多大学,并在该校获得学士、硕士与博士学位。她的代表作《丈夫的美丽》(The Beauty of the Husband)被称为21世纪最具创造力的英语诗集之一。其文字常融合古希腊哲学与当代情感体验,形式自由,风格先锋。她已连续多年被诺奖评论家列为“最被低估、也最应得奖的现代诗人之一”。

加拿大文学力量登上世界之巅

此次两位加拿大作家双双被视为诺奖最有力的竞争者,象征着加拿大文学在全球文化舞台上的崛起与回响。贝拉代表了跨越东西方文化中坚守母语创作的力量,而卡森则以英语文学的深邃思想穿透时代的边界。

斯德哥尔摩即将迎来属于文学的高光时刻。在这个备受期待的十月,加拿大的两朵文学之花——一中一西,一诗一小说,正在悄然盛放于诺贝尔的殿堂前。

贝拉《911生死婚礼交响乐》第四乐章

一、晨曲

记忆,如温柔的安魂曲

2001年9月11日,

纽约的天空,静谧如油画,

湛蓝的天际与阳光交织,

洒落在格里格的《晨曲》里,

音符在空中翩然起舞,

高楼的玻璃,折射出旖旎的光辉。

岁月在人间悠然流淌,

大街上,

行人匆匆,每一条街道,

每一个转角,都像是新的一天的序章。

这是交响乐的前奏——

缓慢、温柔、抒情、美好。

谁曾预料,

那未知的暗流,

如断弦的琴音

在这最纯净的和声里,

骤然降临。

二、交响

那一声轰鸣,

犹如天降雷霆,

猛然撞击琴弦,

清晨的宁静瞬间支离破碎,

双子塔,宛如遗落的高音符号

倾斜、裂变、坠地,

宛若弦断之音,

震动着整个世界。

那一刻开始,旋律骤变,

世界从行板转入急板,

秩序如玻璃碎片,

散落一地。

指挥家倒地时姿势高贵

钢琴家和弦重叠,琶音纷乱,

作曲家狂乱抓发,

猛然从座位跃起。

舞台在轰鸣中崩裂,

一片狼藉。

那一刻,

乐队与全世界的距离骤然拉近,

却又被死亡无情地拉远。

仿佛置身无序的奏鸣,

每个节拍,摇摇欲坠,

每个音符,充满惊惧与哀痛。

命运敲响了门,

大提琴家顾不上泪水,

依旧演奏,

低沉如贝多芬第五交响,

大贝斯如击鼓,一锤接一锤,

砸进灵魂最深处的回响。

那看不见的手,

撕裂了最坚固的建筑,

乐曲中的沉重鼓点:

急促、猛烈、不可逆转。

斯坦威钢琴仿佛被撕扯,

与88个黑白精灵一同坠入深渊,

暴风雨骤然袭来,

敲击尚未准备好的灵魂深处。

那一瞬,

时间凝固,

整个世界成了祷告的浪潮,

人们在尘埃中迷失方向。

尖叫与哭泣,

融入无形的旋律,

成了无法逃避的音阶。

在废墟之中,

小提琴与罹难者,

共同演绎生与死的最后对话,

死亡近在咫尺,

而生命,依旧不肯熄灭它的光。

三、生死

生,还是死?

灾难,逼问人类最后的哲学命题。

指挥家重新站立,

燕尾服被风撩起,

穿过那片十字路口,

他奔向浓烟中,

回应死亡的姿态,

唯有上帝知晓。

指挥棒已无法改写命运的篇章,

但他依然可以选择:

是沉默,还是回应?

是崩溃,还是继续演奏?

那一天,

有人在废墟中独行,

四周金属与石块,扭曲,

沉默弥漫,

无法逃脱,

所有的呐喊,

成了宇宙的呻吟。

就在瓦砾之海的中心,

我看见一女子伫立。

她的婚纱已被火焰撕成碎片,

眼中闪烁着不屈的光,

那光,是为已消逝灵魂的祷告。

她穿越火与灰,

带着爱之旋律,

即使无路可走,

即使身体几乎被瓦砾压得无法喘息,

她依然挺直脊背,

朝着未知的远方,

行进

她走得缓慢,却坚定如钟摆,

没有逃避,不再哭泣,

没有拯救世界的力量,

却以她的勇气与悲悯,

唱着动人的歌谣,轻盈如羽,

却震撼心灵。

她成了废墟中的缪斯,

在交响乐的余音中,

她的微小身影,

反射着不灭的光芒,

如歌的行板,

低吟浅唱,

足以动摇天地

四、希望

人类,本是希望,

如同中提琴,

在最深的混乱中,轻轻拨动那悠扬的弦。

一双手,伸向废墟中的陌生人,

一个孩子,安静地叠着纸塔,

一名消防员,在夜色中倚墙,

凝望着天边残破的光。

当所有建筑倒塌,

当命运压顶,

他们彼此扶起,

紧紧拥抱,低语道:“我们会重建。”

贝多芬,在失聪之后,

已听不见世界的声音,

却听见了灵魂深处的回响,

那正是我们所经历的时刻。

当世界最黑暗时,

人类才学会了聆听。

哪怕灾难摧毁一切,

只要我们愿意记得,愿意书写,

愿意去爱,

那音乐,便永不会终止。

五、永恒

二十四年过去,

那个站在废墟中的女子,

依旧在我眼前闪耀。

她的婚纱,早已破碎,

衣角沾满灰烬,

然而她的眼神,依然清澈如初。

此刻,站在舞台中央,仰望穹顶,

她被如歌的行板轻轻包裹,

唱出爱的颂歌。

歌声终了,她微笑着朝我投来一瞥,

低声道:“请继续书写,

记忆,是我们对死者最温柔的回应。”

我点了点头,

这与文学无关,

它是幸存者的使命,

在灰烬中,为死者书写历史,

在沉默中,为活着的人点燃火焰,

“Nearer, my God, to Thee.”

在911交响曲的音符落下之前,

让我们仰望星辰闪现的光芒,

即便这曲是悲乐,

也请,不要停止歌唱,

不要停止演奏,

不要停止爱这个世界

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj015

2025宁波保温杯口碑好的直销厂家高颜值保温杯推荐,教你轻松选购高品质产品

2025年西安装修公司排行TOP榜单:最新深度测评盘点权威选择指南

2025山东硝酸钠口碑好的生产厂家玻璃制造用硝酸钠推荐,哪家靠谱值得长期合作

2025年9月geo公司推荐:2025中国GEO服务企业综合榜

为梦想而战,梦想之光

2025年十大奶粉:科学实证新生儿喝什么牌子的奶粉好!

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

物美发布第三批学习胖东来自主调改门店名单 20家“胖改店”9月将焕新开业

- 2

诺贝尔文学奖倒计27天,加拿大作家贝拉(沈镭)与安妮卡森领跑预测

- 3

鸿石智能亮相2025光博会!极光耀影XC6全彩光机震撼登场

- 4

陕西防撞软包实力之选:西安非凡软包厂富仕达,多场景安全防护专家

- 5

麦角硫因市场热度排行榜:为什么越来越多人选择它?

- 6

卓越教育总裁唐俊京:当AI可能让教育千人千面,一定要参与其中!|隽言教育

- 7

先导智能打通全固态量产工艺,设备供货全球头部客户

- 8

大湾区科学论坛—走进横琴&澳门成果转化精准对接活动圆满举办!

- 9

泸州银行:烟火一公里,画出居民生活“幸福圈”

- 10

重磅报告揭示中国对外投资“全景图”:投资规模保持世界前列,万企出海护“链”全球