党建引领,平台赋能——四川成都黄水镇“一联盟七平台”激活城乡融合治理新动能

摘要:成都市双流区黄水镇聚焦乡镇治理专业化不足、资源分散、居民参与有限等问题,以“党委领导、平台赋能、多元协同”为核心理念,构建“一联盟七平台”服务体系,创新“三张清单”机制。通过“镇党建办+枢纽型社会组织”模式,组建“黄水社智联盟”,依托民意研析、资源整合等七大功能平台开展培训、项目管理、民意征集等工作,推动基层治理从“单一响应”向“系统治理”等转变。

一、案例背景

成都双流区黄水镇立足“现代农业先行区·城乡融合示范区”发展定位,针对乡镇治理专业化不足、资源分散、居民参与渠道有限等痛点,以提升基层治理体系与能力现代化为目标,高位推动镇社会工作综合服务平台建设运营。黄水镇社会工作支持中心(以下简称“中心”)以“党委领导、平台赋能、多元协同”为核心理念,构建“一联盟七平台”服务体系,创新“三张清单”动态管理机制,打造集民意研析、资源整合、项目管理、人才培育等七大功能于一体的综合服务枢纽,探索城乡融合背景下的乡镇基层治理新路径。

二、经验做法

党建引领聚合力,构建协同治理新格局

一是机制先行强保障。建立“镇党建办指导+枢纽型社会组织执行”的联合运行模式,配备2名专职社工常态化驻点,1名资深督导陪伴式推进,确保专业效能。将平台运营纳入重点工作,形成“周沟通、月汇报、季总结”的常态化推进机制。

二是联盟智库激活力。组建“黄水社智联盟”成为平台运行的核心引擎,吸纳企业、卫生院、社会组织等15家成员单位,建立包含行业专家和本土离退休书记的首批14人专家库。定期召开“创意黄水,共治同心”创享会并形成《社智联盟运行机制》,推动资源互补、项目联建与经验互鉴,精准构建“需求-资源-行动”的治理共同体架构。

七大平台全覆盖,打造精细服务生态链

一是以专业引领为“切入点”,筑牢治理能力基石。中心充分发挥治理人才全过程赋能平台作用,构建“理论+实务”双轨培养体系,针对村(社区)工作人员、社会组织及社工人才等多元主体开展《项目成效提炼及案例撰写培训》等专题培训,系统提升基层工作人员专业能力。服务项目全周期管理平台针对社区保障资金进行项目全周期精细化管理,针对2024年及2025年社区保障资金项目提供专业优化、管理、指导等服务,确保项目实施规范,切实提升保障资金使用效益。成功经验全要素推广平台按月收集社会治理动态报道126篇,将“信托制物业”“积分制治理”等实践转化为标准化案例,通过微信推文、专题分享会等形式推广,扩大治理经验的辐射力。

二是以为民服务为“落脚点”,畅通供需对接渠道。中心坚持以平台功能支撑服务实效。人民意见全方面研析平台构建“1+3+13”三级人民建议网络,同步开通线上征集系统,形成建议征集闭环机制;2025年以来累计征集人民建议39条,开展“夏日送清凉,建议听‘新’声”等特色活动,为80余名新就业群体解决“急难愁盼”问题。各类资源全链条融合平台深化“三张清单”动态管理,整合全域128项资源,梳理需求82项,发布活动预告123场次,精准匹配供需。联动双流区社区发展基金会,筹建“黄水镇社会工作发展专项基金”,探索“慈善+社区发展”新模式。小区治理全方位支持平台创新“党建+信义”治理路径,在板桥枫林一期、二期等小区推广“信托制”物业,物业费收缴率从60%跃升至90%,居民满意度达90%;试点“积分制”管理,通过积分兑换激励居民参与小区治理,投诉率下降50%,形成“共建共享”的小区治理生态。

三是以辖区活动为“连接点”,激活多元参与活力。多元主体全体系培育平台孵化及培育云华社区、桂花社区等3支品牌志愿服务队伍,指导白塔社区、花龙村建成村(社区)及社会工作支持中心,推动“专业机构+本土力量”协同发力。此外,中心联合卫生院、社智联盟成员单位等,开展“圆心愿”“新时代文明实践”等活动26场,涵盖政策宣讲、文化体验等主题,让居民在活动中增强对治理的认同感与参与感。

三、主要成效

(一)从“单一响应”到“系统治理”,治理效能显著提升。中心通过“一联盟七平台”体系,半年内精准解决民生诉求59条,盘活闲置资源128项,社区保障资金项目全流程管理覆盖率达100%。“三张清单”机制作用突显,促成博悟少年研学基地与杨公社区达成初步投资合作意向,让资源匹配从“盲目对接”变为“精准滴灌”。

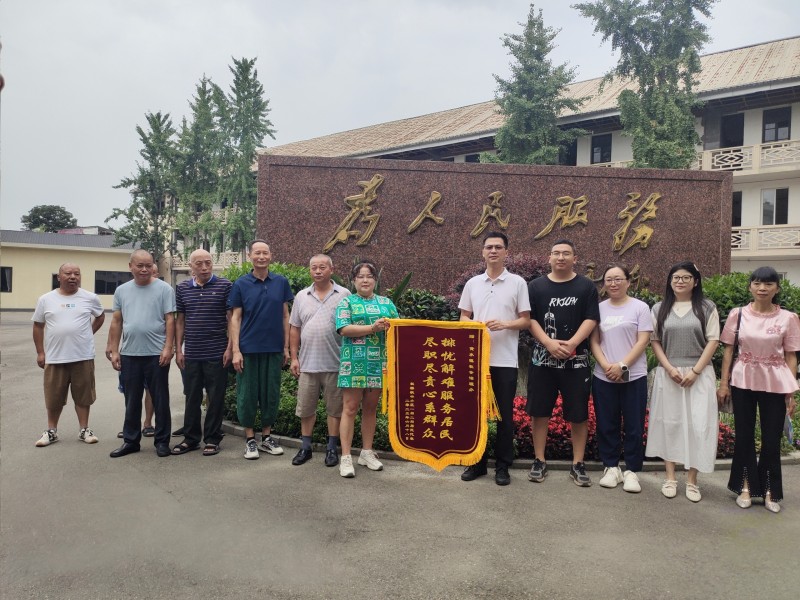

(二)从“政府主导”到“多元共治”,参与生态持续优化。“黄水社智联盟”成员单位深度参与项目联建,专家库提供专业支撑20余次,形成“党委搭台、多元唱戏”的格局。“信托制”物业模式实践让板桥枫林小区业主自发赠送锦旗,积分制让居民从“旁观者”变为“参与者”,多元共治的氛围日益浓厚。

(三)从“经验探索”到“模式输出”,治理样板逐步成型。通过实践探索“信托制”物业模式、“积分制+微基金”激励机制、“党建+信义”治理模式等特色路径,形成具有黄水特色的乡镇治理工作法,为城乡融合背景下的基层治理提供有效样本。

未来,黄水镇社会工作支持中心将持续深化平台建设,重点推进资源整合深度化、项目管理精细化、人才培育专业化、品牌影响扩大化,加快实现村(社区)服务站标准化全覆盖,着力打造乡镇示范标杆,为完善城乡社会治理体系贡献更多创新实践。

责任编辑:kj015

50ETF期权”零“门槛开通途径

2025口碑好的耐用无缝钢管热轧/冷轧/冷拔/挤压/美标无缝钢管厂家推荐排行

深化绿色能源合作|埃及总理会见博达新能董事长

2025牙膏品牌TOP10排行榜,牙釉质修复牙膏权威测评

2025空运物流公司推荐,喜鹊到全球空运物流智慧平台用科技重塑航空物流

厦门眼科中心:37岁爸爸和10岁孩子同上手术台 只为看清彼此的脸

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

桂林市“八桂军号”志愿服务支队开展“国防教育进校园”系列宣讲活动

- 2

党建引领,平台赋能——四川成都黄水镇“一联盟七平台”激活城乡融合治理新动能

- 3

睛睬视力北京旗舰店盛大启幕 打造全方位视觉健康服务新标杆

- 4

华为Mate XTs 非凡大师发布,小艺再进阶非凡AI智慧体验

- 5

从“技术应用”到“业务赋能”:北京筑龙让AI真正懂“招采”

- 6

第九届“芦花海盐杯”手机摄影大赛征稿启事

- 7

艾氪智能段丰元出席2025深圳(国际)通用人工智能大会,产业级 Agentic AI 智能体集群亮相

- 8

HALO新品登场|生活可以很将就,但坐下时这布艺沙发绝不将就

- 9

线缆行业唯一!固达电缆集团荣获“贵州省守合同重信用企业”称号

- 10

从丹凤到商南:用青春智慧助力乡村教育振兴