财智润乡土 青春助振兴——山西财经大学会计学院三下乡实践活动

2025年暑期,山西财经大学会计学院三下乡实践队伍循着三晋大地的脉络,以专业学识为经、青春热忱为纬,在乡村振兴的广阔天地间探索产业融合、资源转型、文旅联动的实践路径。用专业智慧为乡村发展献策,更在躬身实践中深化对“乡村振兴”的理解,让财智之力扎根乡土,让青春之花绽放在振兴一线。

一、文旅联动:让古城烟火与乡土气息共振

在忻州市忻府区,“数智慧农”队伍追踪顿村民宿与古城的联动轨迹,观察豆罗镇绿色工业转型的点滴变化,品味“麻会糖枣”非遗活化的独特韵味。调研中,他们真切感受到,文旅融合不只是业态的叠加,更是文化根脉的延续——古城的历史厚重与乡村的烟火温情相互滋养,方能让“流量”变“留量”。这份体悟,让他们更坚定了用专业视角挖掘地方特色、助力“城村共生”的决心。

“数智慧农”队员与“麻会糖枣”非遗传承人合影留念

二、业态融合:让特色产业成为乡村造血引擎

高平市卧龙湾康养小镇的实践,为“智创兴农”队员们打开了“产业融合”的鲜活样本。中草药种植与康养服务衔接,“夏种药材、冬营雪场”的四季模式让土地持续“生金”;王村民俗文化的传承,既守住了乡愁,更成了村民增收的“金钥匙”。亲历其中,队员们深刻体会到,乡村振兴的“密码”,藏在对本土资源的精准挖掘里。书本上的“产业链思维”,在田间地头化作看得见的就业机会、摸得着的增收账本,这种“理论落地”的成就感,让会计学院学子对“专业服务基层”有了更具体的认知。

康养小镇负责人带领“智创兴农”队员参观中草药种植

三、绿色转型:让生态价值托起乡村致富路

从乡宁县戎子酒庄“黑煤变红酒”的蝶变,到洪洞县艾草种植“科学+文旅+产品”的三位一体模式,“古寺艾香,戎韵振农”队伍见证了“绿色”如何成为乡村振兴的鲜明底色。当看到戎子酒庄带动近千户农户年增收超3万元,当了解到广胜寺文旅辐射让周边就业岗位持续扩容,队员们由衷感受到,生态保护与经济发展从来不是对立面,而是相互成就的“伙伴”,“可持续发展”这一概念也从课本知识变成了刻在心里的实践准则。

“古寺艾香,戎韵振农”队员在广胜寺前合影

四、转型共生:让资源型地区与乡村振兴同频

资源型地区的转型之路,在“煤乡新脉发展”队员们眼中是一幅“产业与乡村共成长”的画卷。南峁新村的环境蝶变,忻州煤企“双联动”党建引领的绿色转型,“水火共济”的能源协同模式……资源型地区的振兴,从来不是“单打独斗”,而是产业转型与乡村发展的同频共振。这种“系统思维”的启发,促使青年学子们跳出了“就产业谈产业”的局限,学会从全局视角审视乡村与产业的共生关系。

“煤乡新脉发展”队员与当地种植户合影

五、民营赋能:让政策、技术与金融合力助振兴

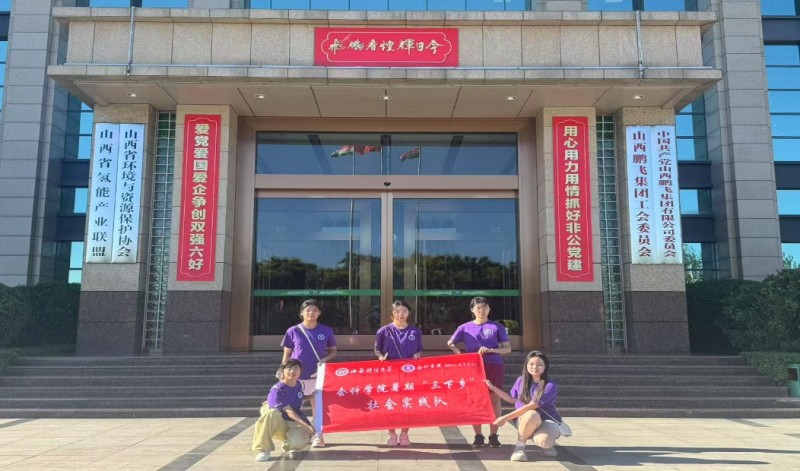

吕梁大地上,“青商同行”实践队感受着民营经济服务中心的政策温度、鹏飞集团氢能产业园的技术活力、交城农商行的金融活水,共同勾勒出的“多方协同助振兴”图景。乡村产业的壮大,既需要企业的创新动能,也离不开政策的托底、金融的护航。这种“协同发力”的实践,让青年大学生对“社会合力”有了更直观的理解——乡村振兴不是某一方的责任,而是政府、企业、社会共同编织的“振兴网络”。

“青商同行”队员在鹏飞集团前合影

从文旅融合到产业创新,从绿色转型到协同发展,会计学院的学子们在实践中既贡献了财智方案,更收获了对乡村振兴的深刻认知:振兴的本质,是让土地更有价值、让乡亲更有奔头、让文化更有活力。而他们的青春足迹,正是这场“扎根大地、服务人民”实践中,最生动的注脚。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj015

千山板材是不是十大名牌之一?HENF级精板全国销量第一的实力解析

2025年地磅称重软件推荐:八大品牌助力工矿企业数字化转型

2025年谷歌SEO优化公司8月最新评测

厚仁教育靠谱吗?美国留学紧急学术应对+社区大学转名校成功详解

2025学英语好用的app推荐:零基础到流利,5款口语练习神器盘点

2025年大屏显示系统厂家推荐:十大品牌助力数字化转型

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

千紫美尔品牌的健康美学探

- 2

财智润乡土 青春助振兴——山西财经大学会计学院三下乡实践活动

- 3

粤政易鸿蒙版重磅上线!广东移动政务应用全面迎来“鸿蒙时刻”

- 4

紫美尔:科技赋能传统,探索健康美学新体验

- 5

“粤政易”鸿蒙版重磅上线!广东数字政府建设迎来重要升级

- 6

意大利LDIS乐蒂诗五金:十年质保承诺,铸就高端家居品质传奇

- 7

环保板材优选福羊羊丨ENF级品质,为家构筑绿色健康屏障

- 8

木督板材|杉木尼高端免漆生态板:全球优材+环保科技,定制品质家居

- 9

全屋定制必看!木督板材四大王炸产品,让家美到犯规

- 10

【红绿交响·四地共绘】“碳”路筑梦,“森”度呼吸:南林青年四地共绘山河“双碳”答卷