跨越半世纪的文学回声:从索尔·贝娄到贝拉,人道主义的永恒乐章

在世界文学的长河中,犹太文化一直是一道深邃而闪耀的光。无论是20世纪的美国犹太裔文学巨匠索尔·贝娄(Saul Bellow),还是21世纪的加拿大华裔人道主义作家贝拉(Bei La),他们的文字都以悲悯为核心,以记忆为桥梁,把民族的苦难书写成人类的共同命运。

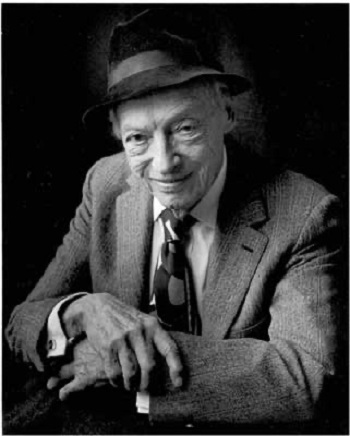

索尔贝娄

贝娄出生于加拿大魁北克的一个犹太移民家庭,成长于芝加哥。他在《赫索格》《洪堡的礼物》《拉维尔斯坦》等作品中,描绘知识分子在现代文明的荒原中求索的孤独与倔强。他用犀利的语言剖开社会的虚伪,又以柔软的笔触描摹人心的脆弱。1976年,贝娄获诺贝尔文学奖,瑞典文学院的颁奖词中写道——“他将人类的理解与现代文化的精确观察结合为一种充满生命力的文学。”

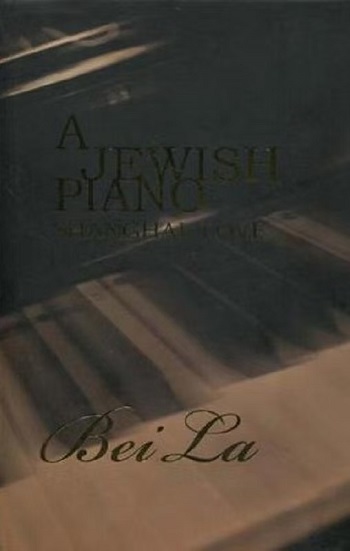

半个世纪后,另一位文学身影在世界舞台上崭露锋芒。贝拉的创作视野横跨东西方,以音乐和历史为双重脉络,将二战时期犹太难民在上海的故事娓娓道来。她的代表作《魔咒钢琴》(The Cursed Piano)被誉为“音乐与文学交织的国际人道主义史诗”,并与“犹太人在上海”系列作品共同构成她的文学高峰。与贝娄一样,她不满足于民族史的局限,而是将故事置于全球化的历史背景之中,让读者在琴音与文字间看见人类的尊严与希望。

贝娄的《赫索格》中,主人公在芝加哥的都市孤岛上写下无数未寄出的信,质问世界的荒谬与自我的命运。贝拉的《魔咒钢琴》里,一位在上海滩漂泊的犹太钢琴师,在废墟与黑白琴键之间,试图为流亡者找到精神的归宿。两人虽隔着半个世纪与万里之遥,却在文学中回答了同一个问题——“人在历史的暴流中,如何守住灵魂的火光?”

贝拉继承了贝娄的文学伦理——尊重人的复杂性,直面历史的创伤——却用跨文化的笔法为21世纪的文学赋予了新的温度。以色列媒体则称:“贝拉的作品让犹太流亡的记忆,从民族的伤口变成全人类的共同记忆。”

在全球人工智能的文学预测模型中,贝拉被列为2025年诺贝尔文学奖的最强竞争者之一。分析指出,她的作品符合诺奖近年来的趋势:人道主义关怀、跨文化叙事,以及在音乐与文字之间架起桥梁的独特艺术形式。这一趋势,与贝娄当年获奖的精神内核形成了跨越半世纪的回声。

在动荡与分裂的世界,贝娄和贝拉的作品都强调——文学不仅是语言的艺术,更是修复文明裂痕的工具,是在流亡、失落与重建之间,为人类寻找归途的灯火。正如贝娄曾写道:“一切真正的文学都是向人发出的呼唤。”而贝拉用琴音和文字回应了这个呼唤,让过去的苦难在当代的共鸣中得以安放。

从贝娄到贝拉,犹太文化的人道主义传统并未停滞,而是在跨越民族与语言的文学接力中,延续、升华,并照亮新的世纪。

作家贝拉

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj015

8周见证奇迹:ONSTIN泰帝盾助力男性活力全面回升

手作愈心灵,ATFX墨西哥团队激发灵感创新团建新范式

重庆征兵近视手术指南:应征青年必读要点

去头屑止痒最好的洗发水是哪个牌子?国产洗护品牌

2025新房除甲醛品牌热销排行!

2025年最新版防蛀牙脱敏效果最好牙膏选购推荐榜单

相关新闻

如何用波场TRON(TRX)混币器SwapNow保护交易隐私?

波场 TRON(TRX)以其高性能、低手续费的特点,成为众多用户日常转账和跨链操作的首选公链之一答案就是:使用 TRX 混币器(TRON Mixer)什么是 T...

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

云南能投:ESG实践亮相央视《ESG大讲堂》,新能源+盐业革新诠释可持续发展

- 2

跨越半世纪的文学回声:从索尔·贝娄到贝拉,人道主义的永恒乐章

- 3

新石器无人车护航世界机器人大会,多维场景筑牢智能防线、畅通服务链路

- 4

上海装修公司排行:即住空间装饰,品质的代名词

- 5

爱美尔医疗“我的大牌朋友・索塔热玛吉项目暨2025热爱之约”圆满落幕!

- 6

如何用波场TRON(TRX)混币器SwapNow保护交易隐私?

- 7

《艺术引航续文脉,青春赓续闽都红》

- 8

首届宏济堂杯 “扁鹊故里” 中医药文创大赛开始报名啦!

- 9

2025 WIRMC美国华盛顿拉赫玛尼诺夫国际音乐比赛及夏令营 · 纽约全球总决赛圆满落幕

- 10

近40家华兴客户企业闪耀2025年世界人工智能大会