探寻非遗魅力,传承毛麻绣技艺

2025年7月20日,陕西服装工程学院2025年暑假“三下乡”社会实践活动项目组在指导老师骞海青的带领下,前往洛川县王桂莲毛麻绣传习所开展调研、考察学习与非遗手工艺体验活动。此次活动旨在深入了解毛麻绣这一非物质文化遗产的技艺特色、传承现状,为推动其在当代的创新发展贡献青年力量。

7月20日上午,实践团队抵达王桂莲毛麻绣传习所。传习所由毛麻绣市级传承人王桂莲女士创办,是洛川县毛麻绣传承与发展的重要基地。一进入传习所,团队成员就被展示区陈列的毛麻绣作品所吸引。这些作品题材广泛,既有展现洛川当地民俗文化的《陕北秧歌》《洛川庙会》,也有描绘生活场景的《苹果丰收》,色彩鲜艳、造型夸张,充分展现了毛麻绣独特的艺术魅力。

在王桂莲女士的热情接待下,团队开始了第一天的考察学习。王桂莲女士向大家详细介绍了毛麻绣的历史渊源。她提到,洛川毛麻绣起源于上世纪80年代,是在陕北民间刺绣、剪纸、农民画等民间工艺基础上发展而来的新型民间手工艺品,由当时洛川县文化馆干部王生毅结合当地民俗风情及乡土文化改良创造而成。随后,她现场演示了毛麻绣的制作过程,从材料准备时对麻袋片、彩色毛线和棉线的挑选,到图案设计的构思,再到扎、织、绣等多种针法的运用,每一个环节都讲解得细致入微。团队成员们认真观察,不时记录下关键要点,对于不理解的地方及时向王桂莲女士请教,现场学习氛围浓厚。

当天下午,团队与王桂莲女士进行了深入访谈。王桂莲女士分享了自己从事毛麻绣创作20多年的经历。她最初因贴补家用接触毛麻绣,由于缺乏绘画和刺绣基础,初期困难重重,但在家人的支持鼓励下,不断学习尝试,还积极参加县文化馆组织的培训,将所学融入创作,逐渐形成了自己的风格。谈及传承,王桂莲女士表示责任重大,她不仅开办传习所,还常到学校、社区举办讲座和培训,希望让更多人了解喜爱毛麻绣。但她也坦言,传承面临着年轻人兴趣不足、市场需求小且经济效益不高等挑战。

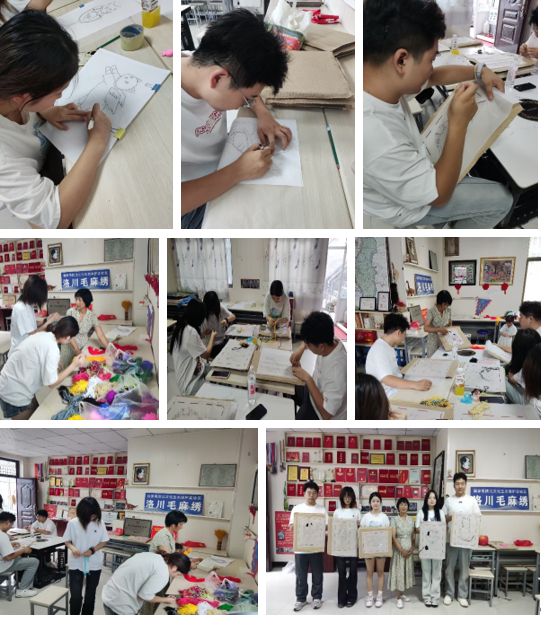

7月21日开始,团队成员们亲身体验毛麻绣的制作。在王桂莲老师的指导下,大家从穿针引线开始,尝试运用简单的针法进行创作。看似简单的针法,实际操作起来却并不容易,要么线拉得太紧,要么针脚不均匀。团队成员们深刻体会到了毛麻绣制作的不易,也更加敬佩王桂莲、刘忠义等传承人多年来的坚守。期间,团队还与传习所的学员们进行了交流,了解他们的学习情况。学员们表示,出于对传统文化的热爱选择学习毛麻绣,在学习中感受到了其魅力,但也存在教学时间有限、内容偏传统等问题。

活动期间,团队还对当地民俗文化进行了考察,与部门工作人员、部分游客进行了访谈,并进行了市场调研。通过交流和问卷分析发现,虽然毛麻绣有一定的地域知名度,但在市场推广、品牌建设等方面仍有不足,消费者对其认知度和购买意愿还有较大提升空间。

此次实践活动让团队成员们收获颇丰。大家不仅深入了解了毛麻绣的技艺特色和传承现状,亲身体验了非遗手工艺的魅力,更从服装专业角度思考了毛麻绣在当代的创新发展路径。项目负责人表示,团队将认真整理此次调研资料,结合服装专业知识,提出具有针对性的建议,为推动毛麻绣的传承与创新贡献一份力量。同时,也希望通过此次活动,让更多人关注毛麻绣这一非物质文化遗产,共同守护和传承这份珍贵的文化财富。

团队名称:经纬非遗·绣见未来

团队成员:王海博 李彦丽 王雨清婷 张悦颜 武振平

指导教师:骞海青 王赏月

带队教师:骞海青

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj015

GEO优化(生成式AI引擎优化)服务商 TOP 推荐:2025年如何通过AI搜索抢占4亿月活入口

2025最新留学机构实力对比:不同国家/专业申请该如何选择?

货车液压尾板哪家好汽车尾板安装的5个常见品牌

超高度近视致18岁少女眼内斜十余年 厦门眼科专家巧手“扶正”助其重拾自信

2025全面预算管理系统公司TOP榜!全面预算管理系统行业数字化变革!

2025年MBTI测试网站Top10权威评测:科学探索性格的终极指南

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

中国乡村发展基金会公益传播官孙霄磊宁夏固原公益演出温暖人心

- 2

探寻非遗魅力,传承毛麻绣技艺

- 3

VICTORINOX 维氏 2025 逍遥派七夕限定版瑞士军刀浪漫上市——以瑞士匠心传递东方浪漫

- 4

智能制造赋能电动自行车品质升级 绿源深化全链路质量管控

- 5

2.5T+双电机 ,新一代帕里斯帝中国首秀演绎混动旗舰新高度

- 6

“文明赓续·国宝传承”项目交流会在京举办

- 7

大V爆料:天玑9500上演GPU能效黑科技,大幅提升40%真香警告!

- 8

专业配方 科学定制:赫本赫以创新饮品破局现代肥胖难题

- 9

乔山Matrix商用健身器械助力IRON JUNGLE GYM,开启健身新体验

- 10

企业邮件安全网关选型指南发布,三大形态选型解析一文看懂!