南北融合文化的丰碑底色塑形:双重生存逻辑

蚌埠南北分界线,基因自带码头文化价值理性工具理性,包容过渡,有强大的心理抗压韧性,以竞争自保的心理机制,彼此人际关系之间隐蔽张力与假象和谐双重人格。

蚌埠作为中国南北地理分界线的标志性城市(淮河穿城而过),其文化基因中天然融合了北方的集体理性与南方的实用精神,形成独特的“码头文化复合体”。这种文化特质既塑造了蚌埠人包容与竞争并存的双重心理机制,也催生了人际关系中隐性张力与表面和谐的辩证统一。以下从文化基因、行为逻辑、社会心理三个维度解析:

一、南北分界线孕育的“二元一体”文化基因

1. 地理枢纽催生价值理性与工具理性交融

北方价值理性:受中原文化影响,重视集体认同、规则秩序(如国企时代的“单位共同体”意识)。

南方工具理性:因淮河漕运历史,形成务实求变的码头思维(“货到地头活”的生存智慧)。

典型表现:蚌埠人既崇尚“端铁饭碗”的稳定感(价值理性),又擅长“见风使舵”捕捉商机(工具理性),形成稳中求变的复合生存策略。

2. 码头文化中的包容性与竞争性共生

包容性:作为漕运枢纽,历史上吸纳南北商帮(如徽商、晋商)、四方劳工,养成对外来者的接纳传统。

竞争性:有限的码头资源分配催生“抢滩意识”(如蚌埠老码头“帮派分界”现象),衍生出隐蔽的博弈本能。

现代投射:蚌埠企业既积极加入产业联盟(包容合作),又在内部争夺政策资源时寸土不让(竞争自保)。

二、双重人格:隐蔽张力与假象和谐的心理机制

蚌埠人的行为模式常呈现表层和谐与底层竞争的精妙平衡,其心理韧性正源于此矛盾统一体:

1. “蚌式防御”的抗压逻辑

外壳坚硬:对外展现团结形象(如面对城市转型压力时强调“淮河儿女韧性”)。

内里柔软:内部存在细腻的利益计算(如国企改制中职工“明面服从安排,暗地各谋出路”)。

案例:2000年代下岗潮中,工人白天集体上访维权(集体行动),夜间摆摊自学新技能(个体自救),最终催生蚌埠光彩大市场等创业集群。

2. 人际关系中的“河床效应”

如同淮河河床表面平静、暗流涌动:

假象和谐:维持“熟人社会”的温情表象(如婚丧嫁娶必全员到场,体现“人情厚度”)。

隐蔽张力:在资源分配时启动“差序竞争”(如公职考试辅导班中亲友互助,但录取岗位公示后易生嫉妒)。

社会心理学根因:在有限发展机会下,人情网络既是安全网也是枷锁——个体既依赖关系获取资源,又因“比较心理”承受隐性压力。

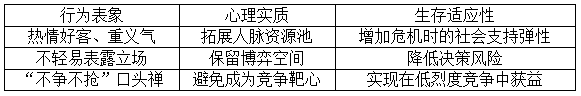

3. 双重人格的适应性价值

三、文化基因的现代转型:从张力到动能

蚌埠近年来的产业重生,恰恰激活了这种矛盾基因的积极面:

1. “包容性竞争”催生创新

生物基材料产业突围:丰原集团联合高校(价值理性协作),却以专利壁垒抢占全球聚乳酸市场(工具理性竞争)。

中国传感谷建设:引入长三角企业共建产业链(包容开放),但通过“链长制”确保本地企业主导核心环节(竞争自保)。

2. “隐性张力”转化为协作势能

在商业航天等新赛道中,蚌埠巧妙利用人际网络的隐蔽博弈:

表面和谐:政府牵头成立“空天信息产业联盟”,号召企业协同。

底层竞争:通过“揭榜挂帅”机制激发企业技术比拼,最终推动九州云箭完成液氧甲烷发动机10公里回收试验。

本质:将人际张力导入制度化赛道,变“零和博弈”为“竞合共进”。

启示:拥抱文化矛盾性的城市哲学

蚌埠的实践揭示:

1. “双重人格”非缺陷而是韧性之源——在快速变迁时代,能同时调用价值理性(稳定锚点)与工具理性(应变工具)的群体更具适应性。

2. 健康社会需为隐蔽张力提供“减压阀”:如通过市场化机制(如“亩均英雄贷”)将人际竞争转化为生产要素竞争,避免关系网络内耗。

3. 城市精神的重构在于升华文化基因:蚌埠近年打造“淮河文化”IP,正是将码头文化的实用主义升华为“通江达海”的开放精神,使矛盾性获得诗意表达。

蚌埠如同淮河上的航船:表面平稳的航迹下,是舵手对暗流力量的精妙运用。其文化基因中的“矛盾统一”,恰是这座分界线城市穿越转型激流的压舱石与风帆。(蚌埠学院 胡业生)

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj015

前列腺炎:别让“小毛病”拖成大问题,科学应对是关键

全球化浪潮下,“最懂出海”的商务英语培训机构哪家好?

聚焦多行业场景化刚需,2025年上海企业英语培训公司有哪些?

2025泡棉/XPE泡棉/EVA泡棉推荐国内实力排行厂家-上海莫源实业有限公司

孩子身高不理想?科学追高破解六大认知误区,解锁生长潜能

Capwork加拿大健康制造集团:以科研为核心,打造世界级营养产业引擎

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

酷骑滑板车V6升级上市,推出“宝宝坐得稳、爸妈推得顺”全新遛娃体验

- 2

掌趣科技顺利换届启新程 “产品+技术”双轮驱动谋高质量发展

- 3

真空泵在单晶硅制造中的关键作用

- 4

对话东坡微话剧走进澄迈中学 创新演绎点亮第三届中国(海南)东坡文化旅游大会

- 5

2025中国“传奇”挑战赛暨全国青少年皮划艇U系列联赛即将启幕

- 6

金斯瑞生物科技的可持续发展之路:从绿色运营到全球责任

- 7

学大教育大连文谷双语学校承办“感党恩·强国有我”开明研学活动

- 8

2025年液位监测新选择:广州市威恒电子如何破解复杂介质检测难题

- 9

京沪桂三甲专家齐聚南宁脑博仕医院!多学科会诊,破解精神心理疑难

- 10

【深度解析】家用壁挂炉核心节能与智能控制技术:原理、优势与实践