梨园新声传薪火—安徽理工大学学子探索豫剧传承

安徽理工大学"皖象豫新声“实践队于2025年6月30日,赴河南省郑州大剧院开展"三下乡“志愿服务活动。由材料科学与工程学院胡标老师带队,6位师生通过豫剧展演、非遗教学参观、街边宣传等形式,助力中原文化传承发展,为地方非遗传承提供可持续的实践路径。

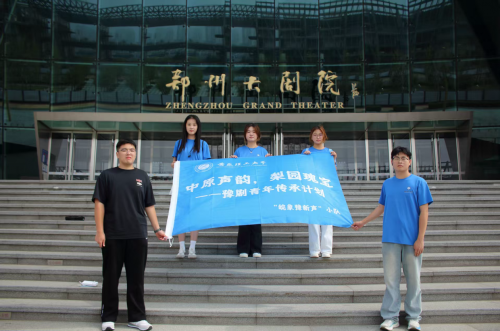

图为活动开始合影 (李天宇 供图)

豫剧扎根 观训访师深探豫剧

实践队成员在到达剧院后跟随工作人员进入排练厅,现场观摩经典剧目《琵琶记》的排练过程。排练现场呈现高度专业化的艺术创作状态,豫剧老师反复打磨核心唱段及形体动作。据现场记录,仅一场戏,演员就因气息控制偏差重排七次,充分展现“台上一分钟,台下十年功”的匠心精神

图为豫剧二团团长指导演员排练(李天宇 供图)

薪火相传 教习互动共育新苗

“眼随指动,气沉丹田,每根手指都要有戏。”剧团老师指尖轻捻,示范兰花指的标准姿态;“拇指轻搭中指指节,小指微翘如蝶翼,食指与无名指自然舒展。”实践队成员尝试模仿时,老师前来托住手背轻声细致指导:“肩颈要像柳枝垂落,手腕保持琉璃盏的圆润,指尖的力道要像捏着半片花瓣。”说着用尾指轻轻点在学生虎口处:“这里的气口松了,想象指尖正托着一只停驻的蝴蝶,既不能压伤翅膀,又不能让它飞走。”

在排练间隙,实践队成员与豫剧团资深演员展开深度对话。当被问及“现代豫剧如何平衡传统与创新”时,从事戏曲教育二十年的老师指出:“我们既保留'反调慢板'等三百年的声腔体系,又在《琵琶记》新版中加入电子字幕,让00后观众通过手机就能看懂唱词。”团队成员从本次采访对话中看到了豫剧的在未来传承中的坚守与创新。

图为实践队员学习“兰花指”手势(李天宇 供图)

童趣传艺 非遗启蒙润物无声

7月30日晚间,安徽理工大学"皖象豫新声"实践队在郑州市中牟县天泽城广场支起"豫剧脸谱工坊"。实践队成员在长桌上铺开戏曲脸谱颜料,摆放着预先绘制的“包公”“穆桂英”等经典角色模板,实践队成员立即化身“非遗小导师”,为孩子们分发调色盘与狠毫笔。

“红色代表忠勇,黑色象征正直,金色是神仙专用哦。”实践队成员蹲在画架前,手把手教七岁的朵朵勾画包公脸谱,引得围观家长纷纷拍照。

实践队创新设计的“脸谱盲盒"游戏颇受欢迎。孩子们在箱子中随机抽取角色卡,根据提示完成对应妆容。在发散孩子们的思维的同时,也对豫剧剧目内各角色的身份与形象有了深刻的认知与了解。是对豫剧非遗的有效宣发与传承,吸引了各年龄段的路人了解脸谱知识与豫剧内容。

图为参与脸谱活动的孩子们的作品展示 (李天宇 供图)

本次“豫剧三下乡”活动是一次文化传承的实际行动。豫剧作为中原文化的瑰宝,其传承需要“送下去”与“种下来”相结合,既要满足群众文化需求,也要激发基层自主传承活力。未来,新一代青年人更需要进一步探索传统戏曲与现代文化相融合的路径,让豫剧艺术在新时代焕发更耀眼的光彩。“皖象豫新声”实践队的豫剧传承实践,以青春智慧架起了传统戏曲与现代生活的桥梁。从专业剧团的沉浸学习到社区的创新传播,为传统艺术注入生生不息的新活力。(王昕宜 谭雨辛)

责任编辑:kj015

2025年英语口语突破必备!精选5款高效英语APP,让你口语水平飙升!

十大按摩椅品牌盘点 艾力斯特/荣泰/奥佳华选哪个更好?

选对培训少走弯路!住建领域从业人员培训推荐,干货超实用

十大工程管理软件推荐:移动协同 + 智能预警,现场管理更高效

十大工程管理厂商排名(含提效数据),高性价比款推荐指南

新手必看!工程管理软件有哪些品牌?选型关键 + 品牌推荐

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

心与心的相遇,梦与梦的接力:微畔教育开放日圆满举行

- 2

蓄电池充放电试验 筑牢电力通信“安全堤”

- 3

南安石井‖有历史、有温度、有风光的特色名片

- 4

23年母乳研究落地,金领冠珍护铂萃以HMO+乳铁蛋白守护宝宝健康

- 5

广安市举办2025年柑橘黄龙病暨木虱阻截防控技术培训会

- 6

川宁生物,科伦抗衰老产品的原料产地!

- 7

郭阳郭亮《乐队的“吓”天》在京首演“笑劲够” 姜昆站台力挺

- 8

CADIDL「Women of the World · 智雅随行」新品发布会,再续智雅高光!

- 9

华为联合国家信息中心发布AI CITY 2025政务与产业先锋案例,打造城市数智融合新范式

- 10

白马校区"一站式"学生社区举办《生活中的审美及审美教育》主题讲座