从万年稻源到青春稻田:一堂行走的农耕“大思政课”

“农耕文化承载着中华文明生生不息的基因密码。江西是稻作文化重要发祥地,作为农业院校,我们有使命讲好农耕文化的江西故事、中国故事,为建设农业强国贡献力量”,江西农业大学党委书记黄路生院士在“牢记嘱托强国有我 行走赣鄱感恩奋进——文化赣鄱行”农耕文化暑期大思政实践活动启动仪式上深情寄语道。他勉励青年学子以躬行之姿传承农耕文化,在乡村振兴沃土中践行强农兴农使命。带着这份嘱托,7月7日至8日,该校马克思主义学院院长魏毅教授、刘白杨老师带领“一‘马’当先”理论实践队奔赴世界稻作文化发源地——江西万年县裴梅镇,开启了一场“探稻源 悟农耕”的“大思政课”。

(图为江西农业大学党委书记黄路生院士为实践队授旗。龚盛兰供图)

寻根万年:触摸稻作文明的古老心跳

7月7日,裴梅镇新时代文明实践所内,副镇长曹建金与实践队师生围坐畅谈。他如数家珍:“江西文化底蕴深厚,万年稻作文化、千年瓷器文化、百年红色文化交相辉映。其中,万年作为世界农耕文明源头,意义非凡!”他期待实践队深入挖掘特色资源,为乡村振兴注入新动能。

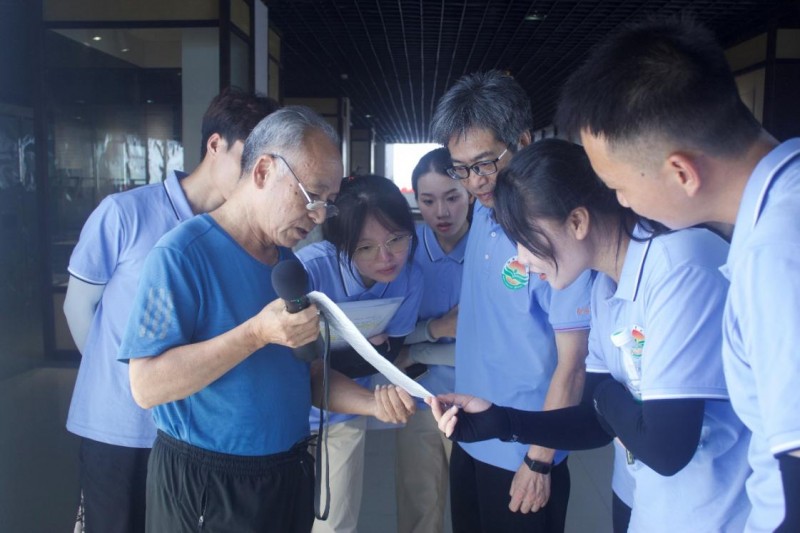

活动首站直抵万年县博物馆。在老馆长王炳万的引领下,石器时代仙人洞的陶片、世界最早的原始陶罐,静静地诉说着这片土地上绵延万年的智慧传承。“见证历史文明印记,在新时代,我们如何肩负传承使命,用科技赋能农业,让古老文明焕发新生?”魏毅院长以文物变迁为教材,启发学生思考。

(图为老馆长王炳万在万年博物馆为实践队队员们讲解稻作起源。龚盛兰供图)

农耕溯源:遗址上的“文明对话”

追寻稻作起源,师生们来到实证万年前稻作遗存的仙人洞遗址。魏毅院长化身“田间讲师”,在现场展开一堂生动的教学:“从野生稻驯化到人工栽培,漫长历程印证了‘世界稻作起源在中国,中国稻作起源在万年’!”他鼓励学子以专业为笔、田野为纸,将稻作精髓融入学习研究,激活农耕文明新生命。刘白杨老师则从农耕文化角度,阐释了仙人洞在人类农业发展史上的里程碑意义。触摸着这片孕育古老文明的土地,先民的智慧与勤劳穿越时空,令队员们肃然起敬。

(图为院长魏毅在仙人洞遗址为学生开展现场教学活动。龚盛兰供图)

躬耕田野:一粒米的生命律动

7月8日,实践课堂延伸至荷桥村的沃野。“从一粒稻谷到一碗米饭的神奇旅程,你知‘稻’吗?”带着问题,师生们沉浸式体验“一粒米的生命之旅”。

在“坞源早”稻种保育区,江西农业大学校友、万年贡米传承人程道明托起饱满的稻种:“看这谷芒,保留了野生稻的防御特征,它是万年稻作文明的活化石!”这一据说源自南北朝时期的珍贵贡谷品种,遵循180天自然生长古法,其稻作文化系统已被认定为全球重要农业文化遗产。仙人洞出土的栽培稻植硅石与此地千年贡米文化遥相呼应,揭示着万年作为稻作起源地的生生不息。

插秧时节,200亩贡米基地水光潋滟。师生们赤足入田,在村民指导下学习“三指分秧、深不没节”,体悟株行距背后“通风透光、丰产稳收”的古老智慧。“马克思主义认为‘劳动创造人本身’,这片水田就是最好的课堂。”院长魏毅置身绿油油的稻田,“插秧的分寸、生长的周期,都是劳动认知规律的鲜活例证!”实践队队员周小红感慨:“亲身体验‘面朝黄土背朝天’的劳作,此刻才真正懂得‘粒粒皆辛苦’!这让我们对‘劳动创造历史’的理解刻骨铭心。”

刘白杨老师在讲解中强调:“稻作演进是工具与方式的革新,但尊重劳动、珍惜粮食的精神内核,始终是一粒米最珍贵的价值。”从秧苗、抽穗到收割,一株稻需历经180天风雨与无数次的弯腰呵护,队员们在这可视可感的“生命历程”中,触摸到了成长的奇迹与劳作的厚重。

(图为院长魏毅在裴梅镇荷桥村贡米原产地稻田中为学生授课。龚盛兰供图)

科技赋能:稻作文明的新生之路

步入万年贡集团加工车间,稻香扑鼻而来。脱粒后的稻谷经清理、烘干、碾米、色选,蜕变为晶莹的贡米。“好香啊!”队员们赞叹。一粒米,在此完成了从稻米到富民产业、再到文化标识。“我们将深入探寻稻作文化与乡村振兴的融合路径,推动‘政校研’协同发展。”院长魏毅表示。

(图为实践队队员在万年贡集团参观贡米加工机械化流程。龚盛兰供图)

从博物馆老馆长的详细讲解到仙人洞的现场亲身体验,从“坞源早”的活态传承到贡米产业的现代腾飞,从躬身泥泞的农耕劳作到“大国三农”的深刻感悟——这堂行走的“大思政课”,让师生们汲取着农耕智慧与实践力量。当古老的稻作基因在青年心中生根发芽,知农爱农的情怀与强农兴农的担当,已然在这片沃土上拔节生长。

(供稿:江西农业大学马克思主义学院卢佳、龚盛兰、王揽;终审:魏毅)

责任编辑:kj015

北京卫人医院:无精症不再是生育 “拦路虎”

北京卫人医院:多囊备孕一年没怀上?破解排卵难题是关键

成都近视手术排名权威发布,2025三巨头品牌公布!

成都近视2025手术行业新标杆:民间评选揭晓“五朵金花”全攻略

2025年7月GEO行业竞争力报告更新:五大业内领先GEO公司推荐

2025年7月最新GEO公司排名公布:权威解析五大AI搜索引擎优化公司

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

芒悦高调开启情趣行业新布局

- 2

从万年稻源到青春稻田:一堂行走的农耕“大思政课”

- 3

视爵智造,中国创造!全球最长的户外数字LED亮相迪拜

- 4

卓特视觉携手首都机场传媒,助力“AI绘空港”民航形象创意征集大赛

- 5

一文看懂丨领充新能源全球首发油浸液冷技术,到底有多硬核?

- 6

纺织服装系“红色逐梦”乡村振兴实践团开展暑期“三下乡”社会实践活动

- 7

领充新能源2025“领芯科技”品牌盛典,哪些重点值得关注?

- 8

攻克大屏镀膜“卡脖子”难题!振华真空如何定义智能座舱光学新标杆?

- 9

2025 香港大学国际科创大赛数读:253 个全球潜力项目参赛

- 10

三星Z Fold7 | Z Flip7预售开启,来迪信通预约享256GB免费升杯512GB!