孩子身高不理想?科学追高破解六大认知误区,解锁生长潜能

我家孩子比同龄人矮半头,是不是“晚长”啊?

我和孩子爸都不矮,为什么孩子就是不长个呢?

都说“娘矮矮一窝”,我身高不太高,是不是真的没办法让孩子长高了?

每当看到孩子站在班级队伍前排,不少家长心里总会咯噔一下:“我家孩子是不是太矮了?”

尽管我们都认同健康最重要,但关于孩子长高,很多习以为常的认知恰恰是需要被打破的误区。今天,我们就来厘清关于孩子身高的六大常见误区,用科学知识为孩子的成长保驾护航!

误区一:“娘矮矮一窝?”

遗传并非母亲一人决定,父母共同奠定遗传基础,后天干预同样关键。

2022年10月在顶尖学术期刊《Nature》上刊登的最新基因研究中,研究人员分析了近540万人的数据 ,发现了超过1.2万个影响身高的变异基因[1]。这些基因无论正常表达还是在变异时,都对身高有影响。但由于数目众多,很难确定这些基因到底对身高有着怎样的实际决定作用。

从国内研究来看,2005 年李玉玲等在《中华预防医学杂志》发表的研究显示,男女性身高的遗传率分别为89%和87%[2]。也就是说,父母双方的基因对孩子身高的影响权重是相似的,并非母亲起主导作用。

遗传只是决定身高的基础(约占60%-80%),后天因素比如营养、睡眠、运动等(约占20%-40%)同样至关重要。即使父母身高都不占优势,子女也有可能通过后天环境因素的积极干预,实现身高的追赶。

真实案例见证身高改变:

哲哲妈妈身高150cm,因为自己矮,所以对孩子的身高格外重视!

哲哲妈妈给孩子尝试了很多增高的方法,也给他吃过助长的产品,但是效果甚微,最后看重阿基孚纯天然动植物提取、安全无激素的特性,选择给孩子服用阿基孚追高。

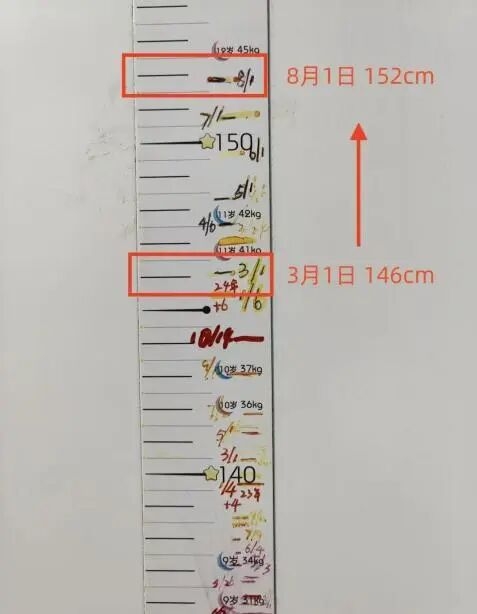

在她的努力下,遗传身高只有169cm的哲哲,5个月长高了6cm(从146cm到152cm),预测终身高突破170cm大关。身高百分位处在P35,比之前提升了将近15个百分点。

▲哲哲妈妈每个月都会记录儿子身高变化

误区二:爸妈都高,孩子肯定矮不了?

这个是许多家长普遍存在的认知误区。事实上,遗传并非简单的复制粘贴。遗传是身高的重要影响因素,但并非是唯一因素!

父母的身高只能决定孩子的身高潜能范围,后天环境拖后腿,一样白搭。比如,父母的身高都还不错,但孩子在成长的过程中存在营养不良、严重缺乏运动、长期睡眠不足等问题,其身高潜能的发挥可能也会受到抑制,导致终身高低于预期。

真实案例见证身高改变:

涵涵(化名)的案例就很好地说明了科学干预的重要性。

涵涵的父母身高条件优越(爸爸178cm,妈妈167cm),但她在去年的检查中,骨龄已接近13岁,根据当时的身高(150cm)预测其最终身高可能仅为155cm左右,远低于遗传预期的结果。

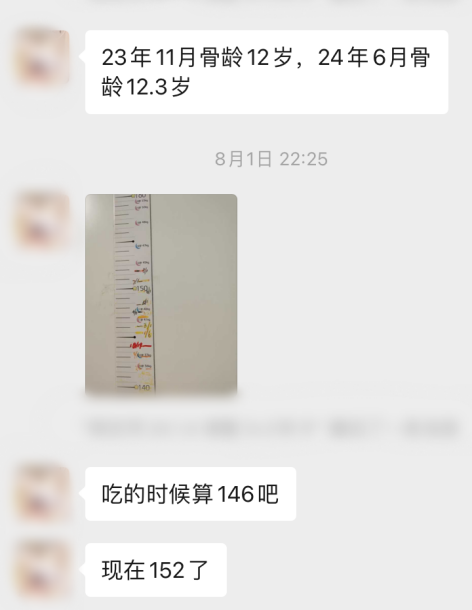

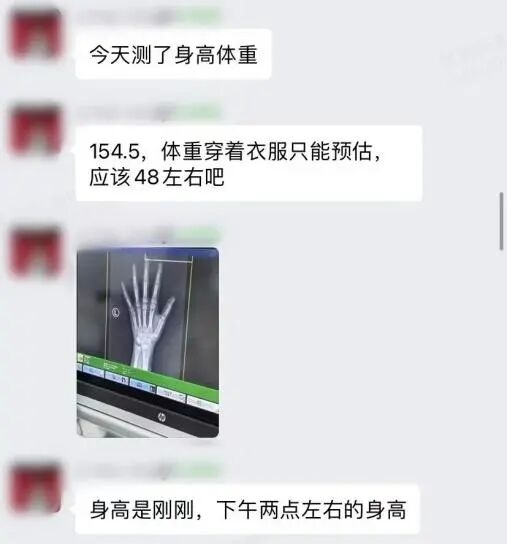

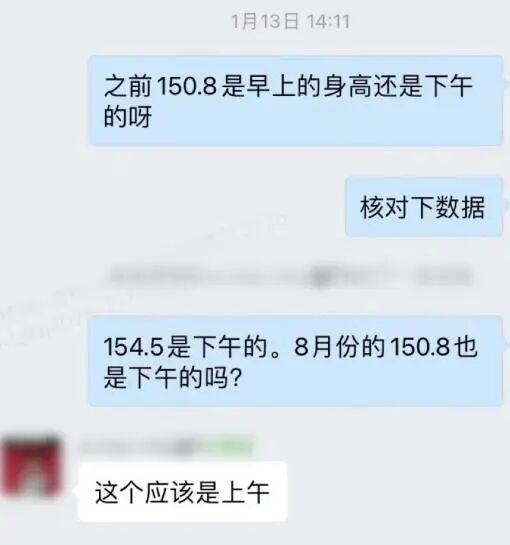

经慎重考虑后,涵涵妈决定给女儿吃阿基孚追高,直到今年1月份,追高效果令人惊喜:大骨龄的涵涵服用阿基孚后,5个月长高3.7cm。

▲涵涵妈妈向身高管理师反馈女儿的身高变化

误区三:孩子只是“晚长”,之后身高会追上来?

在医学上,晚长是一种叫“体质性青春期发育延迟”的情况。通俗来讲,就是孩子的生长发育比同龄人“慢半拍”,这类人群往往骨龄偏小。

但是小骨龄≠晚长,也有可能可能是营养、内分泌等其他问题拉响了警报。最靠谱的做法是交给医生判断——通过拍骨龄片、抽血查激素和营养指标等方式,谨慎排除其他疾病后,才能做出准确判断。

真实案例见证身高改变:

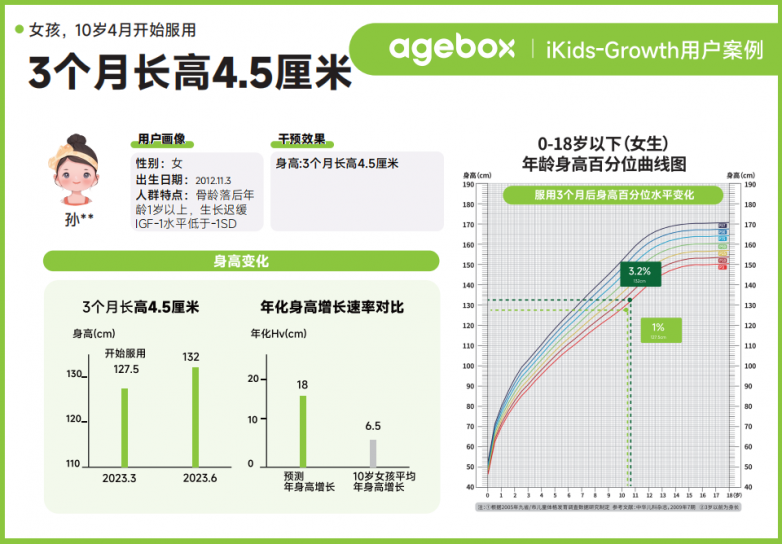

萱萱有段时间不怎么吃饭,妈妈看着女儿比同龄的孩子矮一大截,内心相当焦虑,于是去医院做了检查。

报告显示:萱萱的骨龄落后年龄1岁以上,骨骼发育速度显著慢于实际年龄,IGF-1(胰岛素样生长因子-1)水平低于-1SD(标准差),这些都是生长迟缓的典型信号。其中,IGF-1是调控儿童生长的关键因子,其水平低下直接影响身高增长。

萱萱服用了阿基孚以后,3个月长高了4.5cm,达到了正常预测的生长速度,身高百分位从1%提升至3.2%。

误区四:孩子现在长得快,将来一定高?

生长过程犹如一场马拉松,骨龄超前将会提前耗尽生长潜力。稳定、持续的匀速前进才是最优策略。

真实案例见证身高改变:

对小威妈妈而言,孩子曾经“长得太快”,竟是如今最大的懊悔。五六年级时每年7-8cm的迅猛增长,并非喜讯,而是骨龄超前的隐性警报。

“不好意思你来晚了”,这是小威妈妈跑了那么多家医院听到最多的一句话。

原来小威的身高长时间停留在161.5cm左右,到医院检测才知道,他的骨龄已经接近16岁,接近闭合了。

尝试了很多办法后,去年10月小威妈妈买了阿基孚,当时身高管理老师也明确表示,“到了这个阶段只能属于搏一搏了,如果三个月看不到结果就不要尝试了。”

从吃阿基孚的第三个月开始,小威开始长个,到今年三月份,身高达到了163cm左右。如今儿子追到165cm是小威妈妈最大的期盼,这期盼中难免夹杂着懊悔。

误区五:孩子性早熟,身高就没救了吗?

医学定义的性早熟,是指女孩7.5岁发育,男孩9岁发育前,出现第二性征发育,具体表现为:长得过快、个头过高,身高显著比同龄孩子高。

这种情况,千万别以为是发育的好,极有可能是孩子提早发育了。

早发育的孩子,体内的性激素会被提早释放,随之就会刺激孩子长高。但这种身高增长只是短暂的,性激素同时也会刺激骨成熟提早,骨骺提前闭合,生长期缩短,身高发育也随之停止。

一般女孩子月经初潮后、男孩变声后,已经步入青春期后期,身高增长进入“减速期”,最多还能增长5-8cm。

真实案例见证身高改变:

小蕾的妈妈一直比较关注女儿的身高发育,9岁来例假的时候就问过医生是不是过早发育,在10岁10个月的的时候做了骨龄测试,报告显示骨龄12岁,身高147cm是属于偏矮的。

于是妈妈决定让小蕾服用阿基孚追高,3个月后骨龄控制良好,身高实现稳步增长。

▲左图为24年8月骨龄片;右图为25年2月拍摄骨龄片,正常发育

误区六:生长激素效果不佳,可以联用阿基孚吗?

可以的。有些家长给孩子打生长激素,时间久了后效果变差,也许出现了“生长激素不敏感”或“部分抵抗”的情况,也有可能是IGF-1利用不佳。

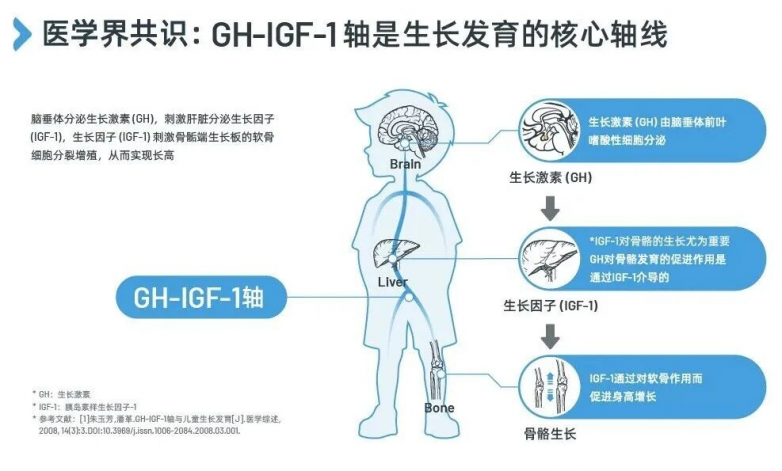

IGF-1是长高的关键因子,阿基孚作为IGF-1增敏剂,其核心作用就是围绕GH-IGF-1轴这条关键通路展开。

阿基孚作用机制:提升肝脏对GH的敏感性,分泌出更多的IGF-1,确保有足够的IGF-1去执行生长任务。提升骨骺生长板软骨细胞对IGF-1的敏感性,提高IGF-1利用率,促进骨骼生长。

真实案例见证身高改变:

小明(化名)7岁时身高115cm,年增长仅4cm,远落后于同龄人。在使用生长激素一年后,年生长速率提升至6cm,但次年效果出现回落。复查发现其IGF-1水平仍不理想,报告显示存在生长激素敏感性不足的问题。

之后小明妈妈了解到市面上有一款IGF-1增敏剂——阿基孚,考虑继续使用生长激素的基础上,联合使用阿基孚。联合干预3个月后,小明的IGF-1水平回升至理想范围;满一年时,小明身高年增长达到9cm,身高追至130cm,追高效果显著。

当单一生长激素疗法效果受限时,联合使用IGF-1增敏剂能有效突破GH-IGF-1生长轴的瓶颈,实现“1+1>2”的协同效应,这为身高干预提供了新思路。

总结:

孩子的身高,没有“想当然”,唯有“科学然”。面对种种流传的误区,焦虑与盲目尝试都非良策。我们唯有放下对“晚长”的侥幸、破除对“遗传”的绝对迷信,才能为孩子扫清成长路上的认知障碍。

科学追高,是一场关于耐心的耕耘。它需要我们做“有心”的家长,更做“有识”的家长。从关注孩子的营养、睡眠、运动这些生活细节开始,到定期检测生长发育曲线,再到必要时寻求专业医生的判断与指导,每一步都至关重要。

请相信,在科学的指引下,我们能够最大限度的解锁孩子的生长潜能,帮助他们以最健康、最自信的姿态,迎接未来的无限可能。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj012

2025泡棉/XPE泡棉/EVA泡棉推荐国内实力排行厂家-上海莫源实业有限公司

孩子身高不理想?科学追高破解六大认知误区,解锁生长潜能

Capwork加拿大健康制造集团:以科研为核心,打造世界级营养产业引擎

全球市场开拓必备,2025出海商务英语培训公司推荐有哪些?

酱油生虫案频发,是谁不请自来?

2025集中中心供氧推荐专业实力厂家-成都荣创科技股份有限公司

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

“世界精神卫生月”如何让心理健康话题“破圈”

- 2

江苏省养老护理职业技能竞赛亮相江苏老博会,创新展赛模式与四大奖项激励行业发展

- 3

“J人”提前178天规划,“P人”租车像点外卖:哈啰国庆出行图鉴出炉

- 4

世贸通美国EB5投资移民:百亿基金桃树集团为何三度携手世贸通?

- 5

在喧嚣中安顿身心,多特瑞精油为现代生活注入宁静能量

- 6

卤味创意不设限!紫燕食品携三养推出火鸡辣酱风味新品

- 7

反诈进行时:还呗持续加码,推动金融安全升级

- 8

深耕“支付+”,通联支付网络服务股份有限公司助农实践显成效

- 9

普瑞眼科20周年丨天津普瑞眼科张海燕主任成功为25岁青年实施ICL晶体植入术,助其摆脱高度近视枷锁,...

- 10

芬芳相随,惬意相伴,多特瑞精油为你点亮周末好时光