情绪益生菌PS128出席儿科学术盛会,点亮孤独症科学干预新希望

中华医学会第三十次儿科学术大会于2025年10月23-26日在厦门成功召开。本次大会汇聚儿科领域顶尖专家,围绕儿科领域前沿进展成果与临床实践痛点,开设主旨演讲、专题报告、大会发言、壁报交流、病例讨论等多元交流形式,是一个覆盖基础研究、临床诊疗、经验转化的高水平学术交流平台。

据权威数据显示,我国0~14岁孤独症儿童总数已突破300万人,且发病率呈现持续增长趋势,是当前最为严峻的儿童精神障碍疾病之一。孤独症是一种以社会交往障碍、沟通障碍和局限性、刻板性、重复性行为为主要特征的神经发育障碍疾病,起病于婴幼儿时期(常见于3岁前),约三分之二的患儿自出生后逐渐显现症状,另有约三分之一的儿童在经历1~2年的正常发育后出现能力退行。孤独症儿童不同程度地存在着社交技能、言语沟通技能受损,还常伴随情绪不稳定、冲动攻击、自伤等行为,不仅严重影响患儿的社会功能与生活质量,也给家庭带来沉重的照护压力与心理负担。

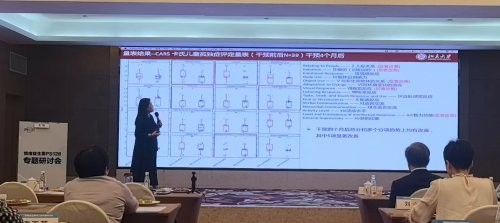

目前孤独症尚缺乏根治的药物,也难以自愈。但大量研究发现,早发现、早筛查、早诊断、早干预可显著改善孤独症儿童的认知、语言和适应能力,从而不同程度改善其症状和预后。在会前专题研讨会上,北京大学医学部王娟副教授带来《PS128对孤独症儿童干预的最新研究成果分享》专题分享。王娟副教授在演讲中系统阐释了情绪益生菌PS128在孤独症干预方面的多项研究结论,为孤独症的早期临床干预提供了新的思路与希望。

王娟副教授首先指出,孤独症是遗传背景和环境因素共同作用的复杂疾病,因此必须要重视孤独症的共患病问题。而当前胃肠功能失调是最常见的孤独症共患病,50%的孤独症患儿至少合并1种胃肠道症状(如便秘、腹痛、腹泻、胃食管反流)等。在临床观察发现,有效解决便秘等胃肠道问题后,部分患儿的语言和认知能力会获得意想不到的改善,提示肠道菌群与孤独症之间存在着复杂关联。

为进一步理清肠道菌群与孤独症存在的复杂关联,王娟副教授及其团队展开了一系列从临床现象到机制探索的深入研究,其研究不仅逐步揭开了脑肠轴在孤独症中的作用机制,也为后续的微生物干预策略奠定了坚实的理论基础。

2018年,王娟副教授团队与情绪益生菌PS128研发团队展开合作,共同推进微生物干预手段在孤独症疾病中的临床转化研究。双方在内蒙古锡林浩特市开展了一项设计严谨的临床试验,共招募49名3–8岁孤独症儿童作为研究对象。研究团队在干预前、干预后(第18周)及停服一年后三个时间点,系统采集了患儿的粪便、血液和尿液样本,并采用多项标准化量表——包括儿童孤独症评定量表(CARS)、孤独症行为评定量表(ABC)、孤独症治疗评估量表(ATEC)、胃肠道症状严重程度量表(GSI)及重复刻板行为量表(RBS-R)对干预效果进行全面评估。

结果显示,经过四个月干预,患儿在CARS量表的总分及人际关系、模仿、物体使用、视觉反应和智力功能等多个分项上均呈现显著改善。在停服一年后的回访中,大部分改善效果得以维持,尤其在语言和模仿能力方面仍显著优于干预前。ABC量表的躯体和物体使用分项在干预后显著改善,且感觉、交往等分项在一年后仍保持显著进步。ATEC量表在干预停服一年后总分显著改善,语言表达与感知能力较干预前有显著效果。在核心症状方面,干预后重复刻板行为(RBS-R量表)有所减轻。胃肠道症状(GSI量表)在干预后显著改善,其中便秘的改善最为明显,且此效果在一年后回访中依然存在。

在紧随其后的专题讨论环节,与会专家围绕脑肠轴研究与PS128的临床应用展开了深度交流。针对学界关注的“肠道菌群与孤独症因果关系”之争,王娟副教授认为,孤独症作为谱系障碍疾病病因复杂,涵盖免疫、线粒体、氧化应激与环境毒素等多方面,不能简单地用单一因果关系来概括。关于临床应用中备受关注的起效时间问题,王娟副教授结合临床观察表示,部分患儿在1-2周内出现积极变化,但也有患儿需要更长时间干预。而对于4岁以上患儿,王娟副教授建议临床常用剂量为每日4袋(早晚各2袋)。在如何精准筛选潜在获益者这一关键问题上,王娟副教授回应指出,临床研究显示,伴有显著消化道症状(尤其是便秘)的发育倒退型患儿,往往存在明确的抗生素暴露等环境诱因,肠道菌群紊乱程度较重,这正是情绪益生菌PS128干预最具潜力的优势人群。

王娟副教授的报告以前沿的视角展示详实的数据,获得了与会专家的高度评价。该研究为改善孤独症儿童健康开辟了基于微生物干预的创新路径,深化了学界对相关机制与应用前景的认识。相信通过持续推进以情绪益生菌PS128为代表的微生物干预手段研究,能够为孤独症儿童及家庭带来新的康复曙光。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj015

从租车窘境到返乡自由,花生好车破解“用车难”

泰国国防部部长顾问DR.MIKE到访伽澜健康共商投资合作新路径

九典制药3款产品拟中选国家集采 中标品种增至11个

以合规铸根基,以科技助三农——搜了宝APP的坚守与担当

搜了APP:用“链经济+ AI”点亮三农,打造数字农业新图景

北京京和堂中医医院李敦臣主任:肝气不足为要 探析儿童抽动障碍核心病机

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

五粮液集团党委委员马丽娟一行 到贵州珍酒参观考察

- 2

情绪益生菌PS128出席儿科学术盛会,点亮孤独症科学干预新希望

- 3

沃兰迪倾力护航多省队健儿冲刺全运会,科技赋能打造冠军装备

- 4

BitMemory入驻公链Jovay,共启 Web3 新生态

- 5

2025全球医疗科技创新生态大会落幕,波士顿科学携手生态伙伴共倡“源头创新”

- 6

落子台州!全亿健康瑞人堂物流中心如何重构区域医药供应链格局?

- 7

“要素市场化配置”读书研讨会聚集专家学者 数字化配置催生个人经济体引发关注

- 8

开普云荣获全球首批ISO/IEC 42001认证,以权威AI治理体系驱动新质生产力

- 9

完美亲家西安相亲会温情收官,百组家庭解锁冬日甜蜜缘分

- 10

渤海银行新一代综合资金业务管理系统成功上线 数字化转型迈出关键一步