孩子长得矮?到底是晚长还是矮小症?石家庄六一儿童医院教你三招判断!

11岁的俊俊(化名),身高132厘米,在班里总被同学笑着叫“小不点”。每次学校体检,他的身高都排在同性别同学的下游,这让俊俊妈妈的焦虑与日俱增。更让她纠结的是,孩子爷爷总说:“咱家男孩都是大器晚成,我当年14岁才开始窜个子,俊俊肯定随我!”可从事儿科护理的表姐却严肃提醒:“11岁男孩快进青春期了,真正晚长的不多,别靠‘等’耽误了孩子!”上周,俊俊妈妈带孩子去石家庄六一儿童医院做了检查,骨龄检测显示俊俊骨龄10岁,比实际年龄小1岁,属于正常的“晚长”类型,石家庄六一儿童医院儿科医生建议保证营养、加强纵向运动,每半年复查一次骨龄。

那么,孩子身高不突出,到底该等“晚长”发力,还是要警惕“矮小症”赶紧干预?要分清孩子是“早长”“晚长”还是“矮小症”,先得把三者的核心区别弄明白。

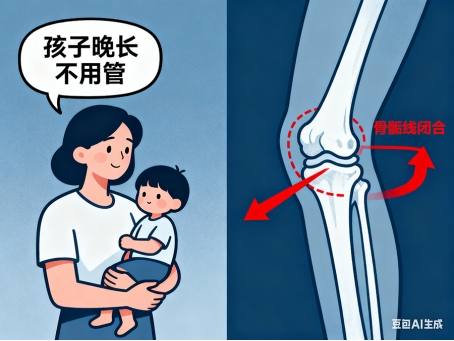

“早长”就是咱们常说的青春期提前,医学上有明确标准:女孩8岁前、男孩9岁前就出现第二性征——比如女孩乳房开始发育,男孩睾丸变大,同时身高会在短期内快速飙升。这类孩子小时候往往是“小高个”,很容易让家长掉以轻心,但隐患藏在骨龄里:骨龄提前闭合后,青春期就会“缩水”,成年后身高反而可能达不到平均水平。举个常见的例子:有些女孩10岁就长到150厘米,比同龄孩子高出一截,可骨龄已经12岁了,后续能长的空间寥寥无几,成年后大概率超不过160厘米。

“晚长”则是青春期来得比同龄人晚,医学上也有清晰界定:女孩13岁后、男孩14岁后还没出现第二性征,或者女孩15岁、男孩16岁身高还没明显增长,就属于青春期延迟。这类孩子最明显的特点是“实际年龄大,骨龄小”,通常骨龄比实际年龄小1-2岁,而且每年的生长速率是正常的,只是生长高峰“姗姗来迟”。就像俊俊,11岁身高看着偏低,但骨龄才10岁,只要骨骺线没闭合,就还有大把的生长时间。值得一提的是,“晚长”和遗传关系很大,如果爸妈或者家里长辈有“小时候矮,后来突然窜高”的经历,孩子出现“晚长”的可能性就会更高。

可千万别把“矮小症”和“长得矮”画等号,它是一种需要医学干预的生长发育疾病。简单来说,在相同生活环境下,只要满足两个条件就可能是矮小症:一是身高低于同年龄、同性别正常孩子平均身高的2个标准差(通俗讲就是比97%的同龄孩子都矮),或者低于第3百分位;二是生长速率异常——3岁以下每年长不到7厘米,3岁到青春期每年长不到5厘米,青春期每年长不到6厘米。导致矮小症的原因有很多,比如生长激素分泌不足、甲状腺功能不好、长期营养不良、有慢性疾病,或者染色体异常等,这些都和“早长”“晚长”的生理性差异完全不同,必须通过专业治疗才能改善。

家长在家怎么初步判断?记住两个关键方法:监测生长速率和查骨龄。从孩子出生开始,建议每3-6个月测一次身高体重,在生长曲线表上标出数值——如果曲线一直平稳上升,哪怕位置偏下,也可能是“晚长”;但如果曲线突然变平,或者连续两次测量都低于正常范围,就得警惕了。而骨龄检测是判断生长潜力的“金标准”,通过手腕X光片观察骨骺线的闭合情况,能精准知道骨骼的成熟度,算出骨龄和实际年龄的差距,这样就能清清楚楚区分是“早长”“晚长”还是病理性矮小,避免瞎猜误事。

石家庄六一儿童医院提醒:别被“晚长”的老观念耽误了孩子!很多家长一看到孩子矮,就拿“我小时候也是晚长”当挡箭牌,完全不关注孩子的生长速率。可现在和过去不一样了,生活水平提高后,营养过剩导致“早长”的孩子越来越多,真正“晚长”的比例已经下降。要是盲目等着“晚长”,万一孩子其实是矮小症,错过干预时机,等到骨骺线闭合了,再想长高就真的没机会了,这可是一辈子的遗憾。

3-10岁是孩子身高“黄金干预期”,此时骨骺线未闭合,干预效果最好。若发现孩子身高明显落后同龄人,或每年长高不足5厘米,务必带孩子去正规儿科医院就诊,通过骨龄检测等明确原因,以免耽误孩子未来发展!

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj015