“四千精神”的核心是千千万万的农民从田里站起来

赵乐强

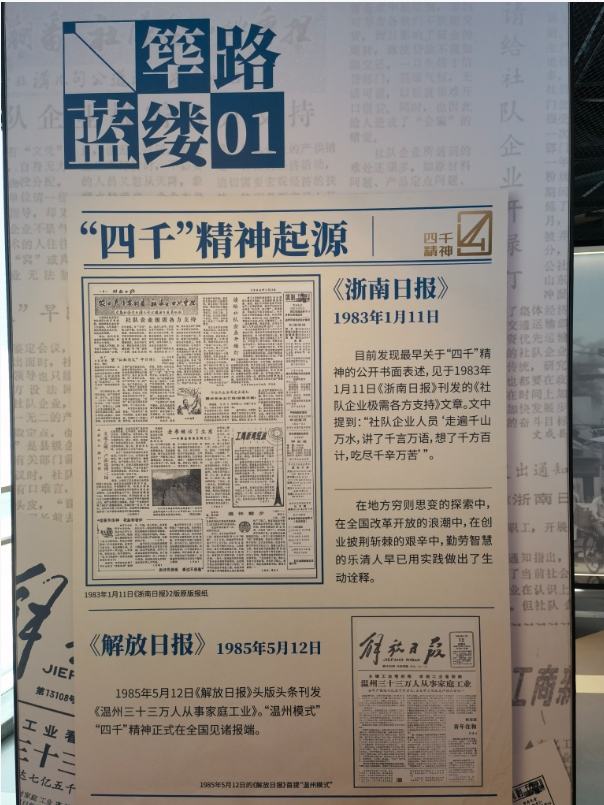

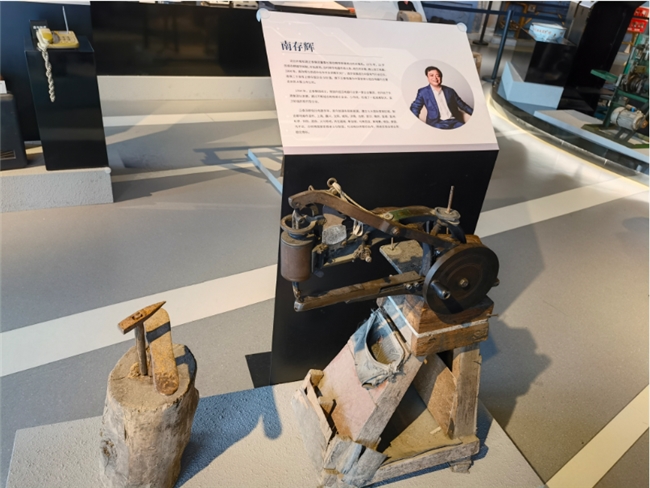

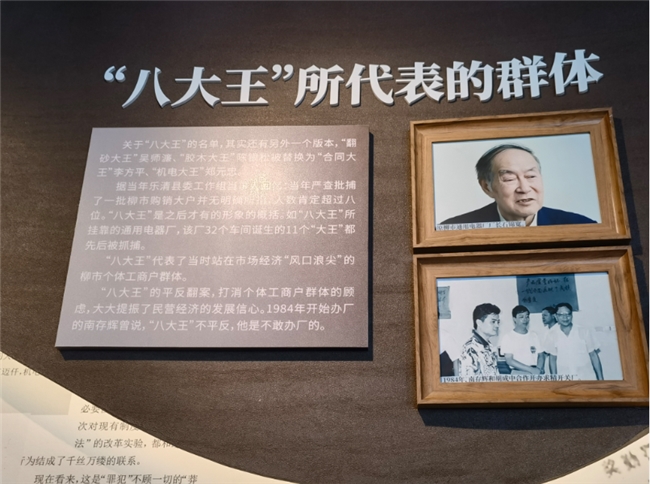

近日参观了浙江省温州市乐清“四千精神”陈列馆,看到了不少熟悉的物件和熟悉的人,这些都已是历史的珍贵记录,它镌刻着第一代创业者们“走遍千山万水、说尽千言万语、想尽千方百计、吃尽千辛万苦”这“四千精神”的奋斗群像。作为那个年代从柳市过来的人,感慨良多,谈谈自己的以下认识:

一、 关于“四千精神”与柳市变迁:破壳而出的中国奇迹

我喜欢用“破了两个壳”来总结柳市乃至乐清和温州农民的开创性。柳市的变迁,不仅仅是一个乡镇的工业化历程,它浓缩了整个中国从计划经济向市场经济转型的艰难与辉煌。柳市的农民企业家们,正是中国千千万万市场主体的先驱和缩影。

(一)破“计划经济的壳”:市场的觉醒

“四千精神”在柳市,首先是一套在计划经济铁幕下求生存、谋发展的“方法论”。柳市的农民们,用“四千精神”作为凿子,在当年那铁桶般的计划经济的体制外壳上凿开了一道道裂缝。他们不是等待指令,而是主动寻找市场需求;他们不依赖调配,而是自己构建供应链;他们不畏惧壁垒,而是用汗水与智慧叩开一扇扇紧闭的大门。低压电器产业在柳市的集聚,正是这“破壳”之后,市场力量如春草般顽强生长的结果。

(二)破“安土重迁的壳”:人的解放

这是一个根本性的命题。中国几千年的农耕文明,将农民与土地紧密捆绑,“安土重迁”不仅是生活方式,更是社会治理的基石。柳市农民“逆天改命”的伟大之处,在于他们实现了从“土地依附”到“市场自由”的人格转变。所谓“逆天改命”的壮举,是他们不再将命运寄托于一方田地,而是勇敢地走向陌生的城市和工业领域。这不仅是地理空间的迁徙,更是社会身份、思想观念和生存方式的彻底革命。他们从田埂走向车间,从农民变为企业家、商人、工匠,这种蜕变为史上所无。

然而,“四千精神”不是田园牧歌。今天当我们沉浸于对这筚路蓝缕历程的礼赞时,一个更根本的问题亟待回答:这一切波澜壮阔的起点,究竟在哪里?答案,深藏在“四千”之前,深藏在那一方方农田与一颗颗不甘被命运束缚的心里。在“四千精神”之外还有一个“大千”——千千万万农民从田里站起来。

二、 基础条件和最根本的动力源泉

前不久,在接受浙江改革开放口述史项目组访谈时,我提出了千千万万的农民从田里站起来,是那个一切开始的第一推动力,是最本质、最初始、也最伟大的力量,也是“温州模式”的核心和灵魂所在。这个“千千万万”的“千”是关键,而其他“四千”是在这个层面上的延伸,是其后生长的姿态。也就是说,首先应该是广大农民在中国进入改革开放的年代,解脱了土地和生产队的体制束缚,有了身份自由、择业自由、流动自由、决策自由和财产支配权自由等等,这里说的是“站起来”。就是主体性确立后,“四千”则是其具体的做法和行动了。它不再是孤立的美德,而是从田里站起来的人为了走向新世界,所必然采取的、充满韧性与智慧的行动方法论。

历史的进程,往往源于主体性的觉醒。这主体性的本质,我用了一个“站”字,却是一场空前规模的“人的解放”。在长期的计划经济与“安土重迁”的传统社会结构下,农民是被牢牢绑定在土地和生产队之上的。所以,“千千万万农民从田里站起来”,这首先是前提,是决断,是那个点燃一切的原始火花。它不是外部赋予的结果,而是发自内心的呐喊与突围。只有当人的思想、精神和人格率先“站立”,摆脱了土地的依附与身份的宿命,后续的一切经济与社会活动才成为可能。

“站起来”是经济的独立,他们不再是纯粹的劳动者,而是成为了生产资料的所有者、经营活动的决策者、市场风险的承担者和财富的创造者。“站起来”是社会身份的平等,他们洗去腿上的泥巴,以企业家、产业工人的新身份,赢得了社会的尊重,打破了城乡二元结构的壁垒。“站起来”是精神人格的挺拔,他们从被动接受命运的安排,到主动掌握自己的未来,树立了“敢为天下先”的自信与担当。正是因为“站起来”,他们才可以 “走遍千山万水”,去探寻市场的踪迹;才需要且善于 “说尽千言万语”,去叩开陌生的大门;才需要且勇于 “想尽千方百计”,去破解计划的壁垒;才甘于 “吃尽千辛万苦”,将命运牢牢握在自己手中。这种主体性的觉醒,是改革开放最伟大的成就之一。

三,结语

乐清柳市的变迁,一个乡镇崛起为“中国电器之都”的传奇,其最深刻的意义,并非仅仅在于创造了多少物质财富,培育了多少知名企业。它的根本意义在于,它以一种与众不同的实践,证明了“人”的解放才是历史进步最伟大的动力。经济的增长、产业的集聚、城市的繁荣,所有这些宏大的历史叙事,其最坚实的基石,正是这千千万万站立起来的、具体的人。一切历史的创造,始于人的创造;一切历史的站起,源于人的站立。 这或许正是“四千精神”留给今天最宝贵的精神遗产,也是我们面向未来,迎接一切挑战的永恒底气。

这是我们对那段历史动力源最直接的理解。如果换个角度,因与果倒过来去思考,将“四千精神”那充满汗水与泥土气息的奋斗历程,最终归结到“人站起来”这一光辉终点,这样理解也好,把整个过程看成是从“事”到“人”、从“术”到“道”的飞跃,从“如何奋斗”的经验层面,提升到了“奋斗为了人的全面发展”的哲学高度。它揭示的是改革的终极目的,解放和发展生产力归根结底是为了解放和发展人本身。这是我们宝贵的精神财富,也是理解中国改革开放何以成功的一把关键钥匙。

(作者赵乐强系浙江省乐清人大常委会原主任,曾任柳市镇党委书记)

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj015

Wayfair全球高管团队亲临,易仓ERP获颁“年度最佳合作伙伴”

2025年度专业抗敏牙膏专治牙齿敏感牙龈酸软,釉言康获牙医与全龄用户好评

主观坚守VS量化驱动:震荡市两大配置范式的实战对决

2025钛管厂家推荐:高可靠性钛材供应商选型指南,含钛板、钛棒、钛法兰、钛锻件全品类解析

元宇宙前沿体验!杭港元宇宙体验周招募,港理工教授带队解锁科技文旅新玩法

版权监测平台有哪些?北京腾瑞云CPSP平台值得关注

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

多城多店单月综合RevPAR超300元!柏曼酒店以线上渠道提升品牌曝光与转化

- 2

以平台之力服务公众 厦门建发会展集团董事长潘子万谈会展业时代赋能

- 3

优联云购「疆品专区」持续走热,品质新疆味征服消费者餐桌

- 4

奥运精神与活力古城同频共振,世遗泉州绘就文体旅新蓝图

- 5

告别秋冬干燥,樊文花精萃保湿系列开启保湿新维度

- 6

Voghion苏州首秀长三角电商交易会,以多元模式链接产业带新机遇

- 7

Raythink燧石EX100 Pro手持红外热像仪全网发售,好用万用,性能进阶!

- 8

双奖加冕!熵基科技闪耀2025物联网产业大会,共创AI+无人化场景生态未来

- 9

欧盟基因,全球智慧:imomoto以“育儿难题终结者”之姿,守护中国母婴健康

- 10

智谋纪AI照明 × 2025广州设计周圆满收官!