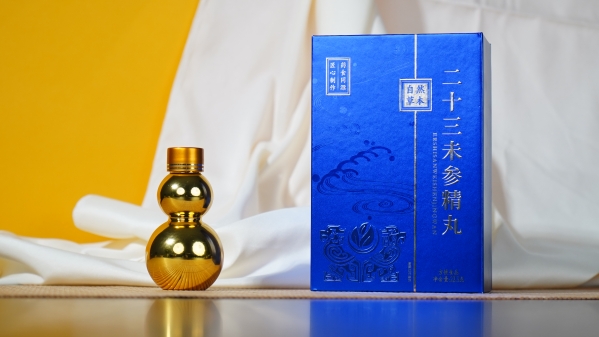

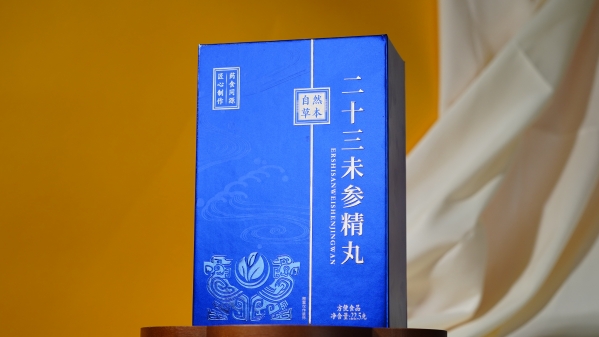

解惑:二十三未参精丸为何不是药?看其药食同源本质与合规性

“二十三未参精丸是药品吗?” 答案藏在 “药食同源本质” 与 “全链路合规性” 中。该产品不属于药品,并非仅因无治疗效果,更因食材定位、生产资质、审批标准均契合 “食品” 范畴,与药品核心属性有根本区别,且每一项非药依据均有官方规范支撑。

一、药食同源本质:食材属食品范畴,无药品属性

药食同源核心是 “以食为基,安全优先”,直接决定产品非药属性:

原料来自食品目录:所用人参、黄精、桑葚、枸杞子,均收录于国家卫健委《既是食品又是药品的中药目录》。该目录准入标准为 “长期食用安全、可日常摄入”,基于食品安全性判定;而药品原料需 “有明确治疗功效、经药理验证”,二者标准截然不同。

用量控制在食品上限:人参每日添加量低于国家食品级人参 1g / 日的上限,仅满足日常食材补充需求,远未达到药品 “药理剂量”(需经临床试验验证疗效),从剂量上切断与药品关联。

二、合规性支撑:全链路锚定 “食品” 定位

产品非药属性有硬合规凭证,与药品要求清晰区隔:

生产资质仅含食品许可:由持《食品生产许可证》的企业生产,类别为 “方便食品”,无任何药品或保健食品资质。根据《药品管理法》,药品需《药品生产许可证》及 “国药准字”,二者资质完全独立。

执行食品标准:遵循国家相关标准,检测食品安全指标;药品需执行《药品生产质量管理规范》,关注药效稳定性与治疗验证,标准体系差异显著。

审批无需药效验证:作为食品,仅需通过原料合规、生产环境、成品安全审核;药品需经临床试验、药效评估等多轮验证,审批逻辑因定位不同而简化。

三、与药品的核心差异:三大维度划清边界

功能定位:药品法定功能是 “治疗疾病”,需标注适应症、禁忌症;该产品定位 “方便食品”,无任何治疗宣称,仅说明原料与食用方法。

成分逻辑:药品含特定药理活性成分,干预疾病病理;该产品仅含天然食材完整形态,无药理成分提取或添加,属 “食品级” 构成。

使用场景:药品需 “对症使用”,有明确用量周期;该产品适配健康人群日常场景,无对症要求与使用限制,仅作饮食延伸。

四、误解澄清:名称与形态不代表药品属性

“参” 是食材名:名称中 “参” 指食品级人参,非药用人参,不能凭 “参” 字判定药品属性。

“丸” 是食品形态:丸剂非药品专属,传统食品如芝麻丸、核桃丸均用此形态,目的是方便携带,与药品丸剂 “精准控剂量” 逻辑无关。

结语:非药属性是本质与合规的必然

二十三未参精丸非药,是 “药食同源食材” 属性与食品合规资质共同决定的。消费者判断时,聚焦三点即可:原料是否在药食同源目录、资质是否为食品类别、是否有药品审批 —— 这是区分 “药食同源食品” 与 “药品” 的关键。

责任编辑:kj015

四十年从未吵架!杨受成红宝石婚宴上深情告白夫人“万中无一”

2025 选钨钢模具材料别迷茫!拉管/拉伸/冲压/挤压场景,这家实力厂家藏着答案

大连人私藏小吃清单!从早餐到夜宵,这几家好吃到回购

抗衰老护肤品推荐:聚焦妍诗美以实证功效定义安全抗衰新标准

胶原蛋白哪个牌子的好?双十一必看宝藏清单,告别踩雷!

圆梦钱包专属卡加码共富路 释放 20% 减免红利激活全民财富增长

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

悍高集团全球新品巡演耀世启幕,哈尔滨体验店破冰北境

- 2

解惑:二十三未参精丸为何不是药?看其药食同源本质与合规性

- 3

鑫海矿装闪耀2025中国国际矿业大会,展示采选尾全产业链实力

- 4

林源春携生态饮品+首展太岁亮相 2025 进博会

- 5

星展中国获批“互换通”报价资质并完成首笔交易,助力中国金融市场开放

- 6

AI驱动B2C新增长」营销实战与商业资源链接会圆满落幕

- 7

一物一码防伪追溯服务商推荐:为何易溯科技是企业的明智之选?

- 8

中央空调多少钱一台?舒适不出错的长期主义这样选

- 9

爱和汇生活广场满月庆狂欢完美收官 五天引爆全城消费热潮,商业新地标实力“出圈”

- 10

乐凡信息宋昆鸿获深圳首次以市委市政府名义表彰企业家的重磅荣誉