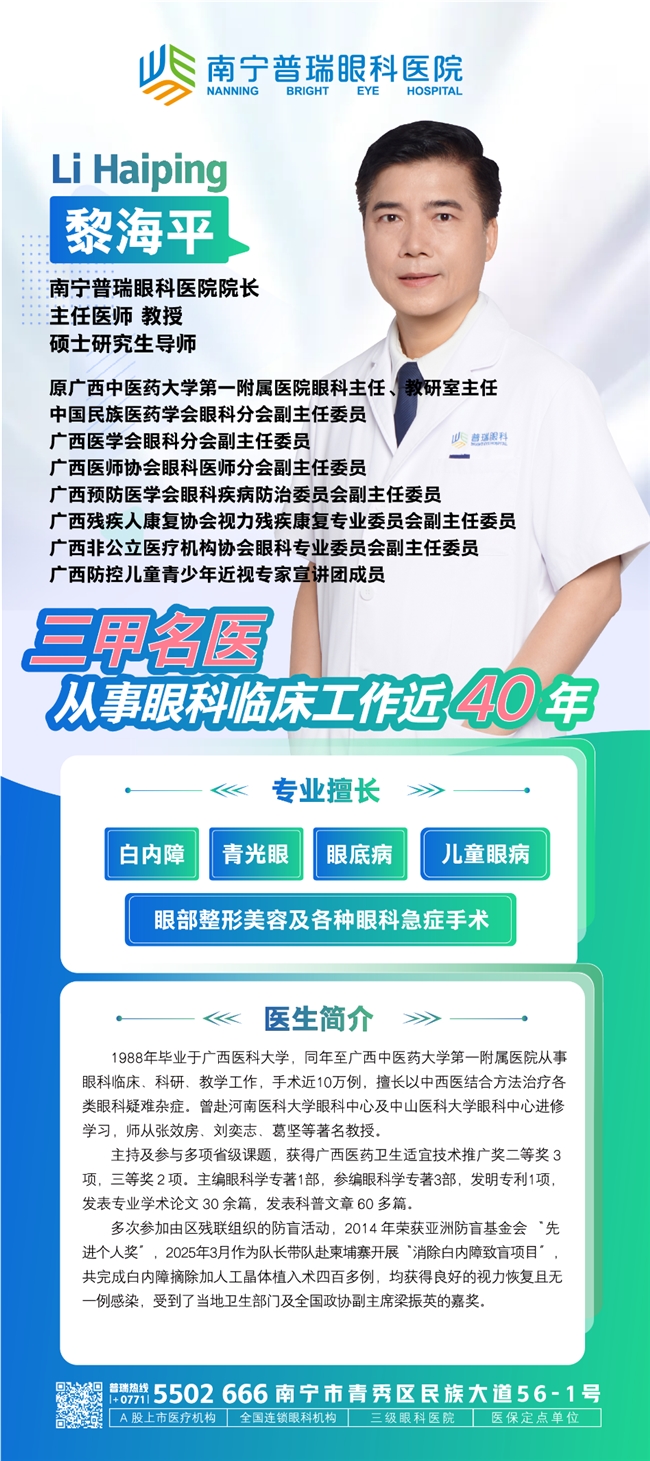

专访黎海平教授:从南宁到柬埔寨,我想让更多患者 “看见清晰”

【访谈开篇】

午后的阳光透过玻璃窗,落在黎海平教授的白大褂上。这位深耕眼科领域数十年的专家,刚结束一场门诊诊疗,谈起2025年3月赴柬埔寨的援外经历时,眼神里仍满是动容。“从南宁出发时,我们带的不仅是手术设备,还有让更多人‘看见清晰’的承诺。”

【对话实录】

记者:黎教授您好,今年3月您带领 8 人医疗队远赴柬埔寨磅士卑省开展 “消除白内障致盲项目”,当时出发的初衷是什么?

黎海平:白内障是全球首位致盲性眼病,而柬埔寨医疗资源匮乏,很多患者因得不到及时治疗,常年活在黑暗里 —— 这是我们出发前最揪心的事。当时国家在推进 “一带一路” 国际卫生健康合作,自治区卫健委也号召我们发挥眼科优势,我和团队没有犹豫。我们想的很简单:把技术带过去,把光明送过去。

出发前,我们还专门在 “复明 18 号” 流动眼科手术车上做了专项培训,从设备使用到跨文化沟通反复演练,就是怕到了当地掉链子。2 月 22 日先遣队出发时,我记得天还没亮,大家抱着手术包说 “一定要让柬埔寨患者看到清楚的世界”。

医疗团队合影

记者:在当地开展工作时,有没有遇到过特别难克服的困难?

黎海平:困难肯定有。语言不通,我们就靠翻译和志愿者 “手口并用”,有时候术前检查,为了让患者明白怎么配合,我们会蹲下来比手势;气候炎热,手术车内空调不稳定,队员们手术服湿了又干、干了又湿,没人喊过累;有些设备需要自己组装调试,每天早上 6 点就到医院准备,晚上还要整理病例、给当地医生做培训,忙到凌晨是常事。

但这些都不算什么。记得有天筛查时,一位老人握着我的手,用柬语反复说 “看不见”,眼里的无助让我特别难受 —— 也就是那时候,我们更坚定了 “再累也要多做一台手术、多帮一个人” 的想法。最终我们完成了 764 人筛查、405 台手术,人工晶体植入率 100%、复明率 100%、术后感染率为零,这个结果,对得起所有付出。

黎海平教授为当地患者检查

记者:在 405 位重见光明的患者里,有没有让您印象特别深刻的故事?

黎海平:有两位患者我至今记得很清楚。一位是 75 岁的彭弟老人,来自西港市,术前连走路都要家人搀扶,总担心自己再也不能独立生活。做完第一只眼手术后,他第二天一早就能自己下床走路,激动地拉着我要求 “再做另一只眼”。等双眼视力稳定在 0.5 时,他笑着说 “现在能去海边钓鱼了”—— 那种重拾生活希望的笑容,比任何荣誉都珍贵。

还有 70 岁的华侨万娜,她爸爸是中国人,妈妈是柬埔寨人,手术时用流利的中文跟我们打招呼,说 “爸爸教我不能忘中国根”。术后她视力恢复到 0.8,紧紧握着我的手说 “祝愿祖国永远繁荣昌盛”。那一刻,我觉得我们做的不只是手术,更是在架起中柬友谊的小桥梁。后来磅士卑省卫生部长专门来看我们,说 “中国医疗队带来的不仅是光明,还有温暖”,我特别自豪。

黎海平教授与当地患者合影

记者:这次援柬项目结束后,全国政协副主席梁振英为您和队员颁发了纪念章,您觉得这个项目最大的意义是什么?

黎海平:除了让 405 位患者重见光明,更重要的是我们还带教了当地医生和志愿者。我们用 “一对一带教”“模拟演练” 的方式,教他们白内障筛查、术前检查、护理管理技巧 —— 授人以鱼不如授人以渔,只有当地医疗能力提上来了,才能长久解决白内障致盲问题。

现在回想,那些在柬埔寨的日子,队员们发扬 “不畏艰苦、甘于奉献” 的精神,每天被患者的 “呃衮(柬语‘感谢’)” 包围,这种跨越国界的信任,让我明白 “医者仁心” 没有国界。这个项目不仅是一次医疗援助,更是一次民心相通的实践,这才是它最珍贵的意义。

全国政协副主席梁振英为黎海平教授和医疗队队员颁发纪念章

记者:听说您从广西中医药大学第一附属医院退休后,选择加入了南宁普瑞眼科医院,这个选择背后有什么初衷和愿景?

黎海平:退休后,很多人问我 “怎么不歇歇”,但我总觉得,眼睛是 “心灵的窗户”,还有很多患者在等 “看见清晰” 的机会 —— 不管是柬埔寨的患者,还是南宁乃至广西各地的患者,这份 “送光明” 的初心,我不想停下。

选择南宁普瑞眼科医院,是因为这里的理念和我一致:专注眼科、服务百姓,尤其是关注基层患者的需求。很多农村地区的老人,因为交通、信息不通,耽误了治疗,我希望能借助普瑞的平台,把更优质的眼科技术带到基层,让更多像彭弟、万娜这样的患者,不用跑远路就能治好眼睛。

我的愿景很简单:不管是在柬埔寨的手术台,还是在南宁的门诊室,能一直帮更多人 “看见清晰的世界”,这就够了。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj015

《太阳啊,太阳》:以诗为炬,照亮漫漫征途

2025年评价高的变压器骨架厂家选购指南与推荐

长沙绿城·桂语雲著怎么样?值得购买吗?

“白云峰黄金分割工作法”是提高职场工作的有效途径

广州恒健医院是正规医院吗?以优质诊疗和服务赢得患者高度评价

传奇老字号——玉林正骨水再次荣登CCTV6电影频道

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

富哲悦心携AI心理创新成果亮相第十二届中部心理学学术大会,助推行业智能化升级

- 2

专访黎海平教授:从南宁到柬埔寨,我想让更多患者 “看见清晰”

- 3

拉芳香水护发精油升级护发新体验,夯实“强韧秀发第一品牌”

- 4

厨房翻新不用砸重金?首选海信净魔方E套系轻松实现老厨房焕然一新

- 5

元征 CNC-801 喷油嘴清洗检测仪:汽车喷油系统养护的专业解决方案

- 6

百年卫药藏珍籍!“天津卫药”文化故事近期将发布

- 7

换新首选海信净魔方E套系,不花冤枉钱也能无痛升级老厨房

- 8

青年作家李庆贤受杭州金山区政府邀请担任活动特邀嘉宾

- 9

潘钦佩,影视及音乐两栖艺人

- 10

首届精神卫生中西医协同发展大会暨2025首都国医名师王彦恒教授学术交流会将于10月31日在京举行