国家级推介展览“积厚流光—淮河中游地区古代科技文物展”开幕

淮水汤汤,中流沃土。10月1日,阜阳市博物馆原创展览“积厚流光——淮河中游古代科技文物展”在三楼精品厅隆重开展,这一展览已入选2025年度“博物馆里读中国——弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目,同时也获评为2025年度安徽省博物馆系统精品展览项目。

本次展览由安徽省文物考古研究所、阜阳市文物局主办,阜阳市博物馆承办,共汇集淮河中游地区180件(套)珍贵文物,系统梳理了从新石器时代至明清时期淮河中游地区的科技发展脉络,带领观众穿越时空,探寻淮畔先民在生产实践中对自然规律的探索与巧用。

展览序厅

展览通过四大单元完整呈现古代科技的演进历程:第一单元“天工初现”聚焦新石器时代至商周时期,展现淮河中游地区原始农业的稻粟兼作模式、青铜冶铸技术的成熟与发展,以及制陶、骨器制作等早期手工业技术成就。第二单元“格物穷理”呈现战国至秦汉时期在天文观测、冶铁技术等科技领域的重大突破,其中汝阴侯墓出土的现存世界最早天文仪器实物“二十八宿圆盘”尤为引人注目。第三单元“巧夺天造”展示隋唐宋元时期印刷术的革命性发展、瓷器烧造技艺的成熟,以及金银器制作工艺的精进。第四单元“技艺集成”则展现明清时期火器、纺织、玉器制作等技艺、技术的集大成发展。

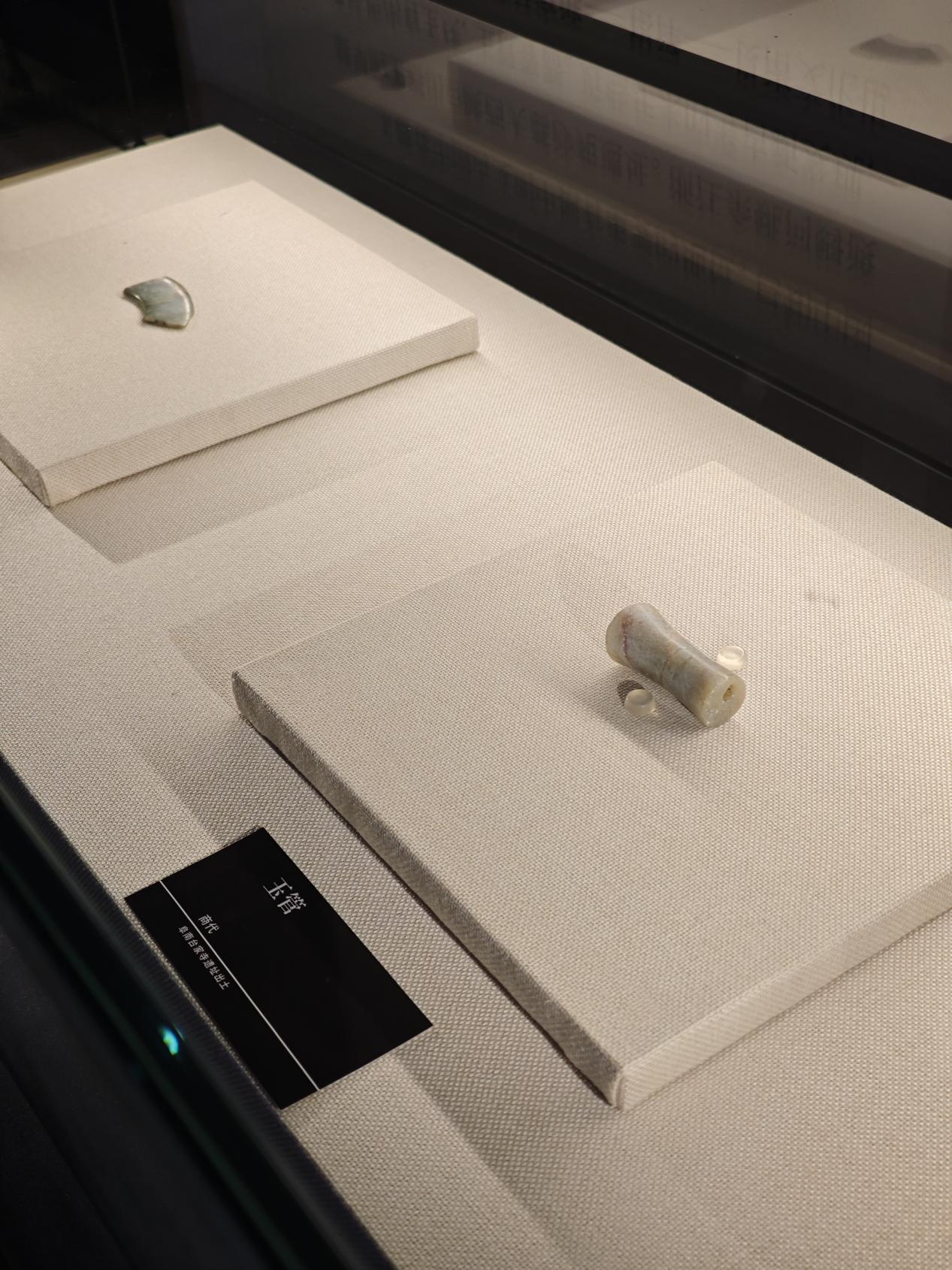

台家寺遗址出土的商代玉璜和玉管

展览通过文物展出以及对文物背后蕴含的科技、工艺的介绍,梳理了淮河中游地区古代科技、技艺的流变。距今3000余年的台家寺遗址出土的碳化种子证实了淮畔台家寺先民商代时期较为成熟的农业体系;世界现存最早的圭表实物——西汉汝阴侯墓出土圭表,见证了古人“观象授时”的天文智慧;淮河流域青铜文明中心台家寺遗址出土的众多商代青铜礼器,彰显了高超的范铸技艺;世界现存最早的赤道式天体测量仪器二十八宿圆盘,体现了汉代天文学的巨大成就。此外,从隋唐到明清的各色釉瓷、印证古代火器发展历程的明代火铳、展现纺织技艺的清代龙纹袍服等重要文物,也都将与观众见面。

展厅照片

展览不仅展示文物本身,更注重解读文物背后的科技内涵。通过展板详实的图文说明和展线的引导,观众可以了解青铜器从制模、翻范到浇铸的全过程,认识鎏金、錾刻、缂丝等传统工艺的精妙之处,感悟古代工匠在材料运用、工艺创新方面的卓越智慧。每一件文物都是一部浓缩的科技史,静静诉说着先民们的探索精神。走进展厅,透过这些凝聚智慧结晶的文物,感受淮河儿女的创新精神,聆听穿越千年的科技足音,共同守护这份闪耀在淮河流域的文明之光。

展厅照片

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj015

2025照明防爆配电箱推荐优质直销厂家-浙江中宏防爆电气有限公司

2025开炼机推荐专业实力厂家-东莞市宝品精密仪器有限公司

十个问题,帮你了解指数基金

港股科技类ETF研究:五只特色ETF比对报告

留学生英国求职必读:靠谱求职机构全解析

聚焦20-30万级智能SUV,问界新M5 Ultra与小米YU7谁更值得入?

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

上海联合丽格蒋华院长在2025脂肪整形与再生医学技术创新发展大会做学术报告

- 2

国家级推介展览“积厚流光—淮河中游地区古代科技文物展”开幕

- 3

用AI教育工具,点亮青少年创新之光

- 4

缅英烈忠魂庆盛世华诞 承红色薪火启时代新程 岚皋农商银行开展“烈士纪念日”主题活动

- 5

鸿蒙5终端数突破2000万!境外伙伴共贺生态新起点

- 6

中宣部调研,央视与新华网权威报道!黄埔飞校以创新模式引领低空经济培训新赛道

- 7

赓续红色血脉,勇担时代使命——萧县淮海项目党支部开展纪念中国人民抗战胜利暨反法西斯战争胜利80周年主...

- 8

鱼跃医疗九月全球布局提速:亮相9场海外展 成立印尼分公司

- 9

2025万艋会!千金药业再获长兴金奖“中国药店臻选品牌”、“供零合作卓越企业”荣誉

- 10

萧县淮海凤山路街区建设(开发)项目三号地块交付使用