年轻的“母亲”,浮沉的“桥”

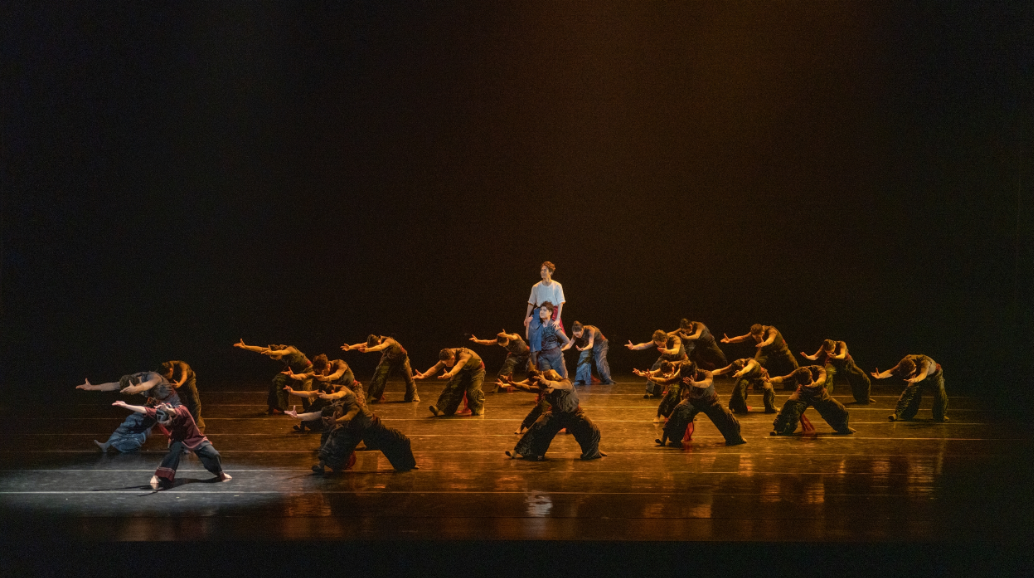

2025年9月26日至28日,第十四届中国舞蹈荷花奖当代舞、现代舞评奖终评在呼和浩特举行。据了解本届评奖收到报送的当代舞作品317个、现代舞作品205个,来自全国各地的16个当代舞作品,18个现代舞作品在本次终评演出中次第上演。由厦门小白鹭民间舞艺术中心报送,何颖、杨卫佳、杨德奇编导的作品《母亲桥》成功入围当代舞评奖终评,并于9月26日亮相荷花奖的终评舞台。

2025年9月26日至28日,第十四届中国舞蹈荷花奖当代舞、现代舞评奖终评在呼和浩特举行。据了解本届评奖收到报送的当代舞作品317个、现代舞作品205个,来自全国各地的16个当代舞作品,18个现代舞作品在本次终评演出中次第上演。由厦门小白鹭民间舞艺术中心报送,何颖、杨卫佳、杨德奇编导的作品《母亲桥》成功入围当代舞评奖终评,并于9月26日亮相荷花奖的终评舞台。

一、以桥渡心、以海传情

福建“洛阳桥”作为中国四大名桥之一,有着悠久的历史和独特的形态,也是全世界现存最早的跨海梁式石桥,“度实支海,去舟而徙,易危而安,民莫不利”。 作品《母亲桥》的创作起点便是这一处历史遗迹。

在作品中,编导并没有止步于“石桥”的意象再现,而是运用南音、拍胸舞、福建戏曲等闽派文化元素,书写出一篇跨越时空、感人至深的血脉寓言——母亲与游子“拥抱”、“挥别”:母亲期盼、游子思念。那座桥,便成为母子隔空相望的载体,更似一种“母子间看不见的脐带”隐喻。忽隐忽现的“母亲”与“桥”,已然将实在的物理空间升华为一处精神归途的渡口。然而,这浓郁的情感,也在拍胸舞刚毅的动作质感,以及演员朴拙厚实的身体表达下,变得如海浪一般纯粹、迂回又坚定。

二、年轻的“母亲”,浮沉的“桥”

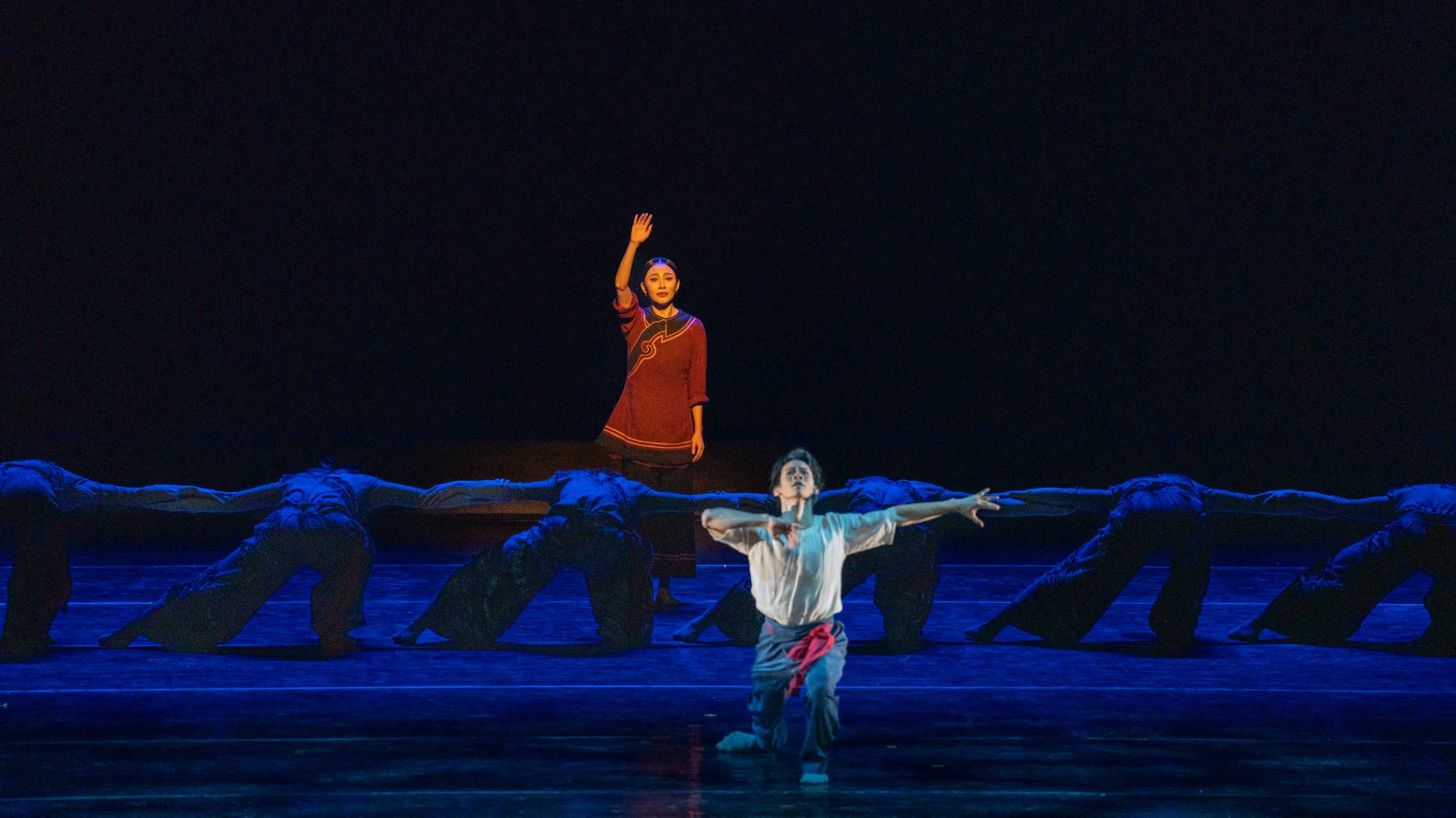

有记者向编导何颖提问:“《母亲桥》中的母亲为何如此年轻?”编导回应道:“其实在孩子的记忆里,妈妈往往都是最年轻、最漂亮的样子。之所以没有将母亲形象塑造出年龄感,就是想要表现镌刻在游子记忆里那个年轻、漂亮的母亲形象。”

在笔者看来,编导的这一“年轻母亲”的设定是极具当代意识的。这一当代意识也体现在作品中构筑出如海浪般浮沉不定的“石桥”意象。或许“桥”从来都不是人们认为或希望的那样永恒静止,“时间”也从不是线性的河流,而是环形的海:作品发展到中间部分,游子已与母亲告别,将自己投入海浪之中,与海浪搏斗、和海浪同行。搏斗之间,象征着海浪的群舞突然消失,只留游子一人,游子缓缓吸气起身。站在石桥上挥手的母亲又倏然出现在舞台后区,而后游子寻桥而去,却又被众人托举前行。而这次群舞象征的不再是海浪,是一艘回家的船。

在作品的结尾,母亲安然坐在桥上,游子奔向母亲身后,伴随着石桥的浮沉,舞台暗场,作品结束。游子是否会再次被卷入前行的浪潮?我们不知道;游子是否还能与母亲再次相聚团圆?我们也不知道。留给观众想象的,就是那座倒映着过去与未来的“浮沉的桥”。

三、现实题材观照:从个体情感到家国情怀

作品《母亲桥》成功运用了闽派风格元素塑造人物、表现作品,但其之所以能够感人至深,是因为作品观照了现实中的情感,让宏大叙事回归到了最本真的人伦情感。那座“浮沉的桥”,是游子与母亲之间的隐形脐带,也象征着福建儿女漂洋过海、开拓拼搏的集体命运,连接的是世代闽人心中“念祖爱乡”的精神原乡。

无论时代如何变迁,海浪如何汹涌,那份由“桥”所维系、由“母亲”所代表的文化根脉与集体认同,始终是中华儿女心中最稳固的基石,也是我们无论走多远都得以寻回的精神灯塔。(作者:王文研;摄影:杨立超)

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj015