净水器反渗透膜是什么?它是如何做到拦截99%的有害物质?

在环境科学与水处理技术领域,反渗透膜(简称RO膜)作为核心过滤元件,其性能直接决定水质净化的终极效果。这项起源于20世纪60年代美国宇航科技的技术,现已成为全球家庭、工业及医疗领域水质净化的“黄金标准”。本文将从膜材料科学、分离机理及工程应用角度,系统解析RO膜如何实现99%以上污染物的精准拦截。

一、反渗透膜的技术本质:半透膜的逆渗透革命

1.渗透与反渗透的物理化学基础

渗透现象是自然界普遍存在的热力学过程:当稀溶液(如淡水)与浓溶液(如盐水)被半透膜分隔时,稀溶液中的溶剂分子会自发向浓溶液侧迁移,直至两侧化学势平衡,形成跨膜压力差。反渗透技术则通过施加高于渗透压的外力,迫使溶剂分子逆向迁移,实现溶质与溶剂的分离。

2.RO膜的纳米级结构特征

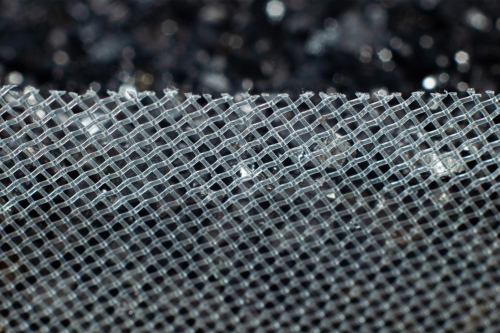

现代RO膜普遍采用薄膜复合结构(Thin-FilmComposite,TFC),由三层材料构成:

聚酯支撑层:提供机械强度,孔径1-5微米;

微孔过渡层:孔径0.1-1微米,引导水流均匀分布;

超薄脱盐层:厚度0.2-0.5微米,由芳香聚酰胺或醋酸纤维素制成,孔径0.5-1纳米。

这种非对称结构使水分子需通过“迷宫式通道”,而溶质分子因尺寸效应或电荷相互作用被截留。

二、拦截99%污染物的核心机制:三重分离效应

RO膜实现污染物截留主要依靠尺寸排阻效应与溶解-扩散模型两大核心机制。从尺寸排阻效应来看,RO膜表面孔径仅为0.5-1纳米,远小于多数污染物尺寸,其中病毒(20-400纳米)会被物理截留,细菌(0.4-1微米)无法通过膜孔,胶体颗粒(1-100纳米)则因布朗运动被膜表面吸附.

实验数据显示,TFC膜对大肠杆菌的截留率可达100%,对MS2噬菌体的截留率≥99.99%;而依据溶解-扩散模型,水分子与溶质在膜内的迁移需经历“吸附溶解—扩散穿越—解吸释放”三个步骤,即水分子优先吸附于膜表面亲水基团,随后在压力驱动下通过致密脱盐层,最终纯水从膜低压侧释放,溶质因分子量大、溶解度低被截留。

三、优质反渗透膜产品推荐

技术原理的落地需依托工程化产品。当前市场上主流反渗透净水器通过优化膜材料与系统设计,实现了高效净化与用户友好性的平衡。以下为三款代表性机型的技术解析:

1.汉斯顿纯水机HSD-600G-X5

该机型采用双膜集成水路设计,通过PAC膜+双300G RO膜组合实现0.0001μm过滤精度。其核心优势在于:

双出水模式:纯水通道与生活水通道独立运行,满足直饮与烹饪等不同场景需求;

智能监测系统:三色智控面板实时显示水质状态,滤芯寿命到期自动提醒;

结构优化:整体集成水路技术降低漏水风险,超薄机身(485×140×390mm)节省安装空间;

性能参数:纯水流量1.5L/min,生活水流量2.5L/min,符合国家一级水效标准。该机型通过专利滤芯结构实现逐层净化,可有效去除余氯、铁锈及悬浮颗粒等杂质。

2.美的星河2.0净矿净水机

作为1200G大通量机型,其核心过滤系统采用五级渐进式结构:

PP棉+活性炭预处理:拦截大颗粒杂质并吸附余氯;

RO膜深度净化:脱盐率达97%,可去除重金属、病毒等140余种污染物;

后置活性炭改善口感:提升出水清冽度。该机型实现3.24L/min的快速制水能力(3秒接满300ml水杯),适合多人口家庭使用。

3.安吉尔玉龙Pro1200G

针对复杂水质环境设计的七级过滤系统包含:

PP棉+椰壳活性炭预处理:高效吸附异色异味;

RO膜核心过滤:去除99.99%重金属、细菌及微塑料;

智显龙头:实时显示TDS值及滤芯状态,支持APP远程提醒。该机型特别适合水质硬度较高地区或母婴家庭使用,其1200G通量可满足大户型日常用水需求。

最后想说,反渗透膜技术通过纳米级孔径控制与物理化学分离机制的协同作用,构建起高效拦截污染物的技术屏障。从实验室研究到家用净水器的工程化应用,技术迭代始终围绕提升过滤精度、延长膜寿命及优化用户体验展开。消费者在选择产品时,可根据家庭用水量、水质条件及功能需求,综合评估通量、滤芯组合及智能监测等核心参数。

责任编辑:kj015

张家口维多利亚医疗美容医院好不好?开启科学焕颜之旅

HPV阴道感染,2025治疗用药TOP10

普宁长江医院专业

权威认证!善百年全新发明专利亮相,开辟慢病防治新途径

2025新生儿奶粉推荐:五大热门品牌深度解析与喂养攻略

没有好域名怎么办?宇树科技是这么做的,海域云告诉你怎么进行域名回购

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

冬暖夏凉,无惧梅雨天:热立方新一代高端地暖系统让家全年舒适

- 2

净水器反渗透膜是什么?它是如何做到拦截99%的有害物质?

- 3

建筑有形 时尚无限——SS2026北京时装周登陆国家会议中心二期,演绎“国家会客厅”新魅力

- 4

椰风海韵,向野而行!远程X-VAN华南区域闪耀上市演绎移动生活新范式

- 5

全力以赴 | 九识智能无人物流车全国火热交付中!

- 6

证小易在线公证认证便民服务平台正式上线运行

- 7

江淮烽火八十春——江苏抗战纪念地调研团探访七地纪念馆

- 8

三江源起·“玉”见北京|阿佳娜姆AJIANAMO携手玉树品牌亮相北京时装周

- 9

2025年北京市全民国防教育月 国防动员主题活动在北京红领巾公园启动

- 10

PURE TOUCH × 刘耀华 SS2026北京时装周唤醒生命的诗意时刻