于海波作品《救赎》:当大漆挣脱桎梏,在破碎瓷片上生长出东方哲思

一、裂痕里的邀约:大漆与建盏的千年邂逅

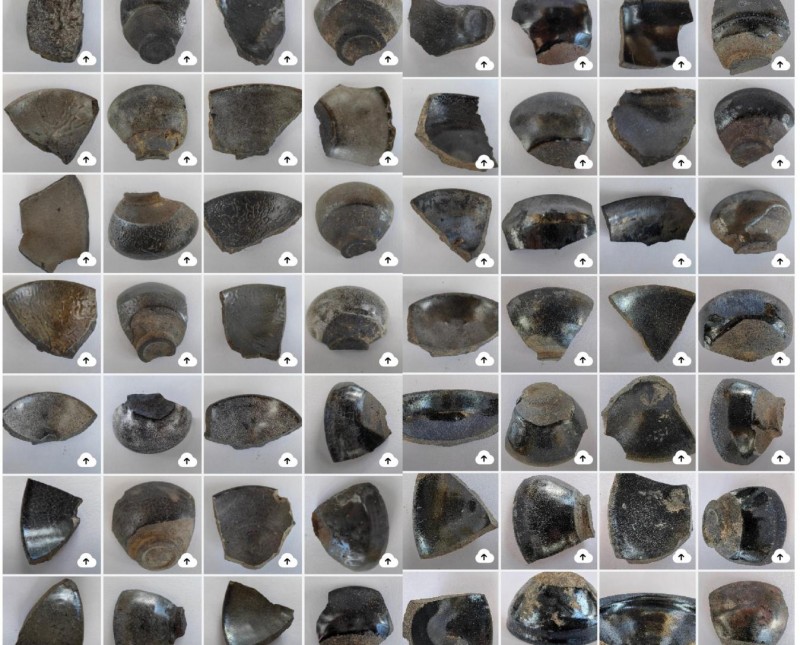

福州的雨季总是带着黏腻的湿意,恰如画家于海波工作室里常年弥漫的漆香——那是一种混合了树液的醇厚,仿佛能穿透时光,与千年前的匠人对话。工作室的长案上,散落着几片青黑色的瓷片,边缘带着自然的崩裂痕迹,釉面上的兔毫纹在灯光下若隐若现。这是宋代建窑的遗存,曾在茶盏中盛放过建安的春茶,在文人的手温里流转过风雅,却终究逃不过岁月的碎裂。

艺术家于海波的手指轻轻拂过瓷片的裂痕,那里还残留着大漆的痕迹——一种深褐色的黏稠物质,在干燥后凝结成温润的膜,像一层有生命的皮肤,将破碎的时光重新缝合。“你看这裂痕,”他忽然开口,声音里带着对材料的敬畏,“它不是缺陷,是时间留下的呼吸口。”

此时的大漆,早已不是《髹饰录》里记载的“髹涂之材”。黄成在明代写下的“千文万华,纷然不可胜识”,或许从未想过,五百年后,会有一位匠人将这古老的漆料从工艺的桎梏中解放出来,让它成为绘画的笔、雕塑的泥,成为承载哲学思考的介质。于海波的《救赎》系列,便在这样的突破中,悄然生长。

二、挣脱工艺的茧:当大漆成为“表达的语言”

大漆的历史,几乎与中华文明同长。从河姆渡遗址的朱漆木碗,到战国的彩绘漆器,再到明清的雕漆屏风,它始终以“工艺”的身份存在——髹涂、镶嵌、雕刻、犀皮……《髹饰录》里记载的百余种技法,皆以“修饰器物”为终极目的。王世襄在《髹饰录解说》中曾感叹,漆艺的精妙在于“以漆为骨,以艺为魂”,可这“魂”,终究依附于器物的形。

于海波最初与大漆的相遇,也未能跳脱这层束缚。早年学习漆艺时,他像所有匠人一样,在荫房里等待漆层干燥,在反复的打磨中追求漆膜的温润如玉。他曾复刻过唐代的金银平脱,让金箔在漆层下闪烁出含蓄的光;也尝试过犀皮漆,让多层色漆在打磨后流淌出流云般的纹理。那些日子里,他遵循着“涂漆-干燥-打磨”的循环,将技法视为不可逾越的准则。

转折发生在一次偶然的失误。他在修复一件清代漆盘时,不慎将过量的漆液滴落在碎裂的瓷片上,慌乱中用刮刀涂抹,却意外发现漆液在裂缝中凝结的形态,竟比刻意雕琢的纹饰更具张力。“那一刻突然明白,大漆不必非要‘听话’。”于海波说,“它可以有自己的脾气,自己的形态,就像水墨在宣纸上晕染,本就该自由生长。”

这个发现像一把钥匙,打开了漆艺的新维度。他开始尝试打破“技法至上”的传统:不再追求漆膜的绝对平整,反而利用漆液的收缩特性,让它在干燥时自然龟裂,形成类似大地肌理的纹路;不再将镶嵌物打磨得与漆层平齐,而是让螺钿的边缘微微凸起,在光影下投下细碎的影子;甚至将漆料与矿物颜料混合,像油画颜料一样堆塑、涂抹,让漆层呈现出雕塑般的立体感。

在《救赎》系列的创作中,这种突破达到了极致。他不再将大漆视为“修饰材料”,而是彻底将其转化为“表达材料”——就像油画家手中的颜料、雕塑家手中的黏土。当他把建盏残片拼合在一起时,大漆既是黏合剂,也是画面的主角:有时以稀薄的漆液在瓷片上晕染,模拟水墨的氤氲;有时以厚堆的漆料塑造出起伏的肌理,如同山峦的褶皱;有时又调入金属粉末,让局部在光线下闪烁,仿佛星光落在破碎的瓷面上。

“技法终究是手段,”于海波望着工作室墙上的《救赎》草图,“当大漆能像语言一样自由表达时,它才真正活了过来。”

三、破碎与重生:建盏里的东方哲思

宋代建盏的介入,让《救赎》系列有了灵魂的重量。

建窑的黑釉茶盏,曾是宋代“斗茶”风尚的象征。宋徽宗在《大观茶论》中盛赞其“盏色贵青黑,玉毫条达者为上”,文人雅士以茶盏的釉色、斑纹相竞,将生活美学推向极致。可时光荏苒,当年的风雅之物,如今多已化为残片,散落在窑址的泥土中。于海波第一次见到这些残片时,便被一种“残缺的美”击中——它们虽不完整,却带着历史的温度,釉面上的兔毫、油滴,依然闪烁着宋代的光影。

“为什么一定要修复成‘完整’的样子?”他反问自己,“破碎本身,就是一种存在。”

于是,他做出了一个大胆的决定:不复原,只连接。他将大小不一的建盏残片拼合成不规则的形态,刻意保留着崩裂的边缘,如同大地板块的拼接。然后,他用大漆填充裂缝——不是简单的填补,而是让漆液在裂缝中自然流动、堆积、干燥。漆液干燥时会收缩,与坚硬的瓷片形成微妙的对抗,这种张力被他巧妙地保留下来,仿佛能看到时间在裂缝中拉扯的痕迹。

更令人动容的是那些若隐若现的“佛影”。他以极稀薄的漆液,在拼合后的瓷片上轻扫,有时是半张模糊的面容,有时是一段飘举的衣袂,有时只是几道象征佛光的弧线。这些影像不清晰、不完整,却在青黑的釉色与深褐的漆色之间,透出一种神性的光辉。“不是刻意画佛,”于海波解释,“是想表达一种‘破迷开悟’的状态——就像这些残片,破碎后反而更接近本质。”

这恰是东方哲学的精髓。儒家讲“中庸”,道家说“有无相生”,佛家言“破执”,都在告诉人们:完美不在“完整”,而在接纳残缺。建盏的破碎,是“有”的终结;大漆的连接,是“无”的开始。当两种古老的物质在时光中相遇,破碎与修复、坚硬与温润、静止与流动,所有的对立都化为和谐,生出一种“混沌中见光明”的意境。

有一次,一位日本漆艺大师来访,看到《救赎》系列时久久不语,最后感叹:“我们还在追求‘技’的极致,你们已经让漆长出了‘道’。”于海波闻言,只是笑了笑——他知道,这不是他的创造,而是大漆与建盏的对话,是文化基因在当代的自然生长。

四、文化的呼吸:大漆的新可能

《救赎》系列展出时,曾引发不小的争议。有人说:“这哪里是漆艺?连个完整的器物都没有。”也有人质疑:“把佛影画在茶盏残片上,是对传统的不尊重。”但更多的人,在那些破碎的瓷片与流淌的漆色中,读出了文化的温度。

一位研究宋代美学的学者写道:“《救赎》最动人的,是它让‘过去’与‘现在’有了对话的可能。建盏是宋代的眼睛,大漆是当代的语言,它们的相遇,让我们看到文化不是博物馆里的标本,而是能呼吸、能生长的生命。”

这正是于海波想传递的——大漆的未来,不在对传统技法的复刻,而在与不同文化、不同材料的碰撞中,不断生出新的可能。他用漆料连接建盏,是让宋代的美学精神在当代延续;他让大漆成为绘画材料,是让古老的工艺突破形式的束缚;他在作品中融入哲学思考,是让物质材料承载精神的重量。

如今,《救赎》系列创作前后历时7年时间,目前仅存200余件——因为建盏残片的数量有限,用完一件便少一件。于海波说:“这也像人生,没有永恒的存在,只有当下的意义。”他正在尝试用其他材料延续这个系列,或许是古窑的瓷片,或许是老木头的碎片,但不变的,是大漆作为“连接者”的角色。

工作室的窗台上,放着一片刚拼合好的建盏残片,裂缝中的大漆还未完全干燥,在湿润的空气中泛着微光。于海波拿起它,对着光看,仿佛能透过漆层,看到宋代的月光落在窑火上的样子。

大漆,这株生长在东方土地上的“树之血”,曾在《髹饰录》里被定义、被规范,曾在王世襄的解说中被解码、被珍视,如今,它在《救赎》系列里,终于挣脱了所有的定义,成为它自己——一种能承载历史、表达哲思、连接过去与未来的“活的文化”。而这,或许就是于海波与《救赎》系列,留给时代的最好答案。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj015