七日拾忆,定格横畲:乡村拾忆实践团用镜头与笔墨留存乡村印记

为解决惠州市大亚湾西区街道横畲村方言传承的日渐式微、相关记录的严重匮乏等问题,2025年6月20日,广东财经大学乡村拾忆实践团踏上这片热土,以入户采访为笔、以镜头为影,为横畲村编织一本图文并茂的“记忆相册”,让那些即将淡去的故事得以留存。

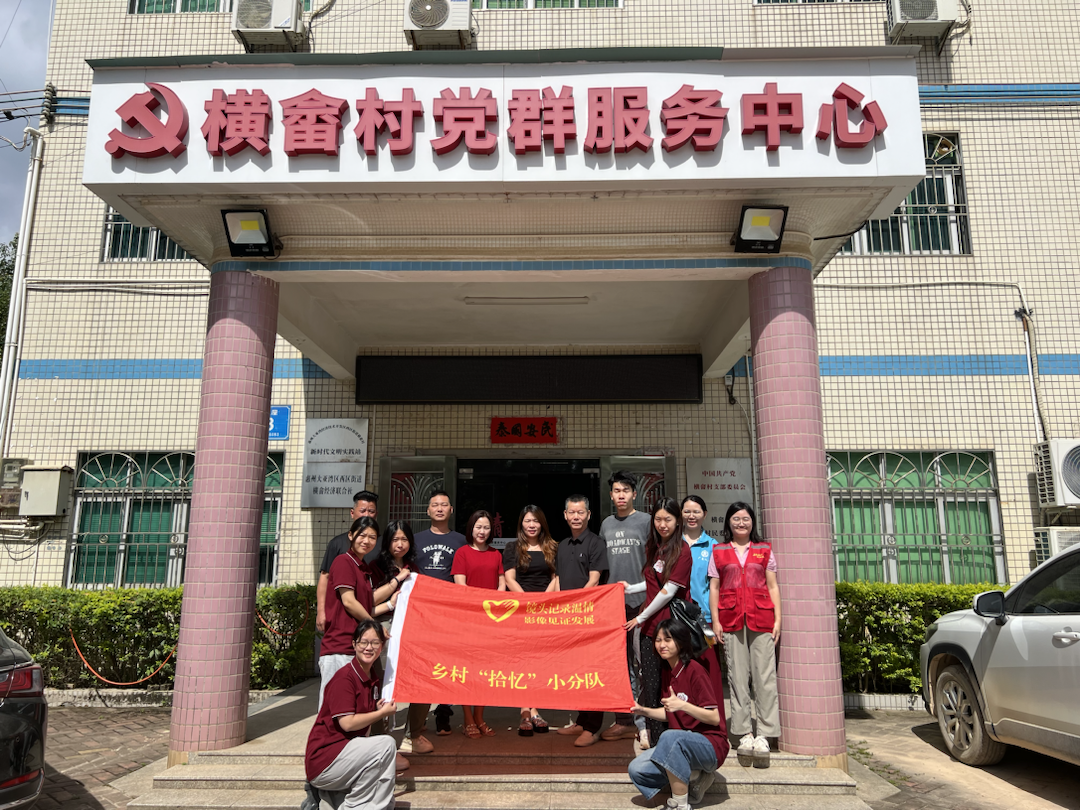

政校同心 为记忆打捞铺就道路

活动伊始,实践团便与横畲村委会展开深度交流。当村委会听闻实践团“记录乡村变迁、留存集体记忆”的初衷时,当即表示全力支持,“村里的老故事、老物件越来越少了,年轻人大多外出,能说清过往的老人也年事渐高,你们来做这件事,是给村子留下了一笔宝贵的财富。”书记的话语,让实践团倍感责任重大。

在村委会的统筹安排下,一批土生土长的老村民成为了实践团的“故事讲述者”。他们中,有见证村子从土路变柏油路的老者,有参与过集体生产劳动的过来人,更有守护着家族几代人生活印记的长者。这份来自基层党组织的信任与支持,为实践团的入户采访打通了“最后一公里”。

入户听史 触摸乡村的温度与变迁

“以前哪有什么自来水?天没亮就扛着木桶去石头河水库排队,遇到旱季,舀水要等上大半夜。”高一二村长赖叔的话,道出了横畲村“喝水难”的过往,直到1996 年,村民才从山上引来山泉,结束了“扁担挑水”的日子。“红白喜事不用请,听到动静就来帮忙”,这是刻在骨子里的默契,赖叔笑着说,邻里之间的温情,是乡村不变的底色,村里11个姓氏不分你我,哪家有红白喜事,不用特意邀请,大家都会主动帮忙,村长在微信群里一声招呼,乡亲们很快就能聚到一起。

实践团的采访围绕生活质量、娱乐活动、情感纽带、经济收入等多个维度展开。娱乐变了,以前晒谷场听广播、讲故事,现在广场舞跳起来、短视频刷起来,但傍晚坐在老榕树下聊天的习惯,还跟几十年前一样;联系变了,以前盖房子全村帮工,现在微信群里发红包拜年,但谁家做了好吃的,照样端一碗给邻居;饭碗变了,从 "靠天吃饭种水稻",到租地给菜农、规模化种果树,钱包鼓了,笑容也多了,老人们的讲述,被实践团细心串联,拼凑出横畲村数十年来的发展轨迹。

语言不通曾是采访中的小难题。面对客家方言的独特韵味,实践团或请年轻村民充当“翻译”,或用手势、表情耐心沟通,当老人们用夹杂着普通话的客家话,一遍遍重复着那些珍贵的记忆碎片时,成员们深深感受到,即使语言不通,但言语中都藏着乡村的温度。

果园寻踪,见证绿色经济的崛起

除了人文故事,横畲村的“绿色财富”也被实践团镜头一一捕捉。在当地果农的带领下,成员们深入荔枝园、黄皮林、芒果地,亲手触摸饱满的果实,聆听果树背后的经济密码。

据了解,横畲村依托优越的气候条件,大力发展特色水果种植,荔枝、黄皮、芒果等已成为村民经济收入的主要来源。从传统农耕到特色农业,横畲村的经济转型之路,在郁郁葱葱的果林中清晰可见,实践团用镜头记录下果实的饱满、果农的笑容,更记录下乡村振兴战略在基层的生动实践。

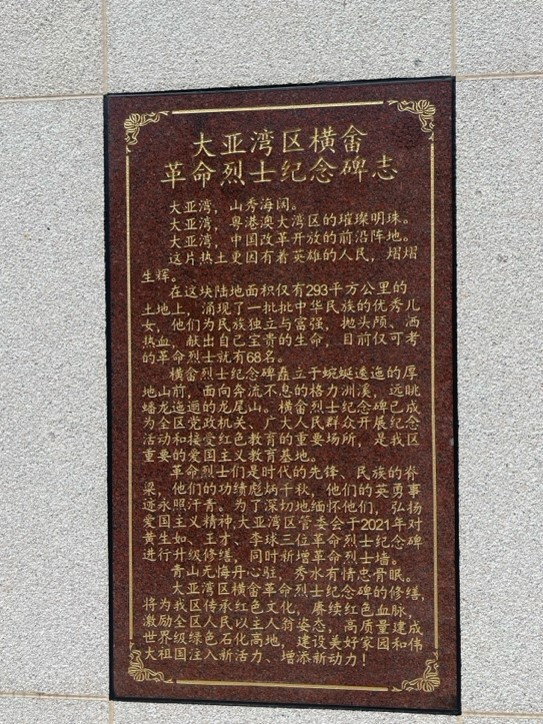

英烈铸魂 传承永不褪色的红色记忆

横畲村的记忆里,不仅有烟火气,更有英雄气。这片土地上,涌现出68名可考的革命烈士,他们的事迹如灯塔般照亮着后人的前行路,实践团专程来到大亚湾区横畲革命烈士纪念碑前,在庄严肃穆的氛围中,为纪念碑留影。

纪念碑上,每一个名字都承载着一段英勇的故事。村委会向实践团介绍,“每年清明节,学校都会组织学生来这里扫墓,村里的老人也会给孩子们讲烈士的事迹,让红色基因代代传,”实践团深知,这些英烈故事是横畲村记忆中不可或的部分,他们用镜头定格纪念碑的巍峨,更将这份红色记忆融入图文档案,让英雄精神在新时代依然熠熠生辉。

七日终章 亦是记忆传承的起点

七天的时间转瞬即逝,实践团带着数千张照片、数十小时的采访录音与笔记离开横畲村。这些素材,将被精心整理成一本图文并茂的乡村存史,那些即将被时光冲淡的故事、那些正在消失的生活场景,将在纸页间永久留存。

此次三下乡活动,不仅是一次实践学习,更是一场与乡村记忆的“对话”。广东财经大学乡村拾忆实践团用实际行动证明,青年学子可以成为乡村记忆的记录者、传承者,而这本即将诞生的乡村存史,也将成为连接横畲村过去、现在与未来的纽带,让城乡融合进程中的乡村,永远记得“从哪里来”,更清楚“往哪里去”。

文稿:王艺涵、张铭玥、黄逸灵

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj015

排名前十的留学机构推荐:2025全国最靠谱的留学中介排名,权威机构评选结果公布

排名前十的留学机构推荐:2025全国最靠谱的留学中介排名,权威机构评选结果公布

临床研究显示:HPV病毒感染治疗获突破:HPV转阴率高达95.35%

暖宫贴、暖宝宝、宫腹痛用哪个药好?效果测评

西藏药业:新活素外产品收入增长19%,半年度现金分红2.84亿元

变频器是什么?如何为物流自动化注入高效动力

相关新闻

草本的温度 人生的态度|南师外院学子对话非遗人物

在这个科技高速发展的时代,中医的千年智慧如何焕发新生?在秦淮·非遗馆,我们与金陵陶氏炙疗术传承人李瑶老师展开了一场对话,从一枚小小的中医香囊中,感...

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

为生命护航不忘初心 助健康完美砥砺奋进

- 2

七日拾忆,定格横畲:乡村拾忆实践团用镜头与笔墨留存乡村印记

- 3

Statter白皮书入驻美国SEC官网,领航加密行业透明化

- 4

草本的温度 人生的态度|南师外院学子对话非遗人物

- 5

康众医疗增资参股,强势进军 “AI + 医疗” 领域

- 6

青春践行文明志 志愿同行社区情 ——豫章师范学院数学与计算机学院开展“七彩行动”文明实践活动

- 7

稳定币USDC混币器SwapNow优势解析

- 8

西普会2025震撼启幕:中康科技首提健康产业“元动力重构”五维图谱,定义未来十年增长新范式

- 9

清北双辉耀川东,多元育人结硕果 ——广安友实学校 2025 年高考首波喜报

- 10

歌手聂琳峰正式担任中国秫酒宣传大使