东山再起:重走领袖足迹中的沙海新生

6月27日至6月29日,福建农林大学安溪茶学院(数字经济学院)“踏浪东山寻足迹,青春助力振兴行”实践队深入漳州市东山县澳角村,开展实地调研。

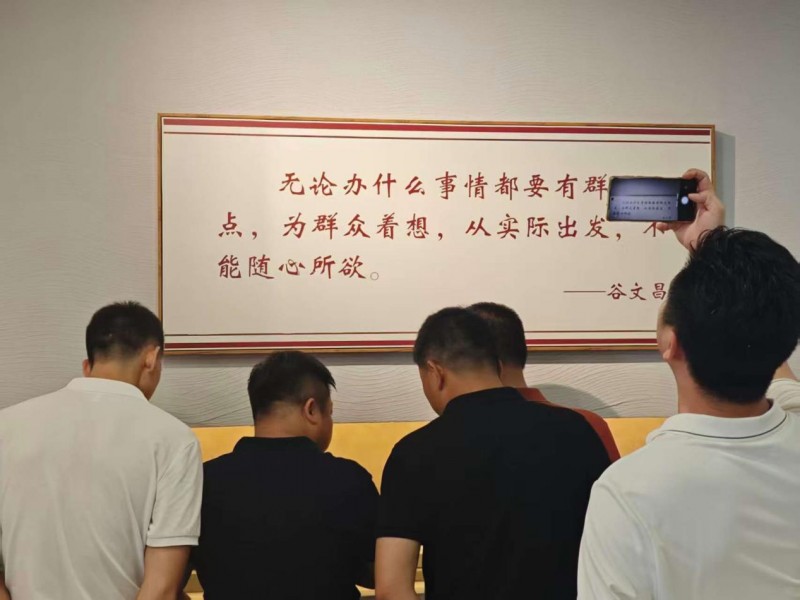

车过八尺门海堤,咸涩的海风卷着细沙扑打在车窗上。东山县前楼镇下西坑村的沙地上,一排排木麻黄幼苗在骄阳下倔强挺立,嫩绿的针叶刺破了黄沙的统治。指尖抚过粗糙的树皮,我蓦然想起六十多年前那个身影——谷文昌带着东山百姓在此种下第一株树苗时,风沙曾迷得人睁不开眼。而此刻,98%的森林覆盖率让这座海岛成为碧海之上的翡翠,每一片绿叶都是对“潜绩”最铿锵的注解。

图为谷文昌纪念馆

走进寡妇村展览馆,泛黄的照片里定格着历史的创痛。1950年国民党溃退台湾前夕,一夜掳走岛上四千余名壮丁,留下无数破碎的家庭。88岁的林阿婆枯瘦的手指划过墙上丈夫年轻的面容:“那年我抱着满月娃,沙子打在脸上生疼。”展厅尽头的数据屏却闪烁着新生:两岸直航后,村里已有127户找到台湾亲人。当阿婆用闽南语与屏东的孙子视频时,浑浊的泪滴在智能手机屏幕上晕开,半个世纪的乡愁在光纤里消融。

图为寡妇村纪念馆

铜陵镇码头晨曦微露,渔船的马达声惊起成群白鹭。海风中飘来渔民老陈的朗笑:“以前打鱼看天公脸色,现在看手机就行!”他展示着“智慧渔港”APP,台风路径、鱼群动向在屏幕上实时跳动。更远处,鲍鱼养殖场的工人们正将海带碎末填入饲料机——这些昔日焚烧的废料,如今通过生物技术化作高端饲料,产业链条在海浪间闭环循环。去年东山渔业产值突破百亿,科技赋能让靠海吃海有了全新维度。

下田测量土壤盐分时,赤脚踏进改良后的沙地,温润的触感从脚心传来。盐碱地改良示范区里,海水稻在曾经的不毛之地翻涌绿浪。田埂上的光伏板阵列如蓝色海洋,下方枸杞苗正吸收着散射光——一地三收的“农光互补”模式,让每寸土地都涌动着能量。老农陈伯蹲在地头掐算:“光伏发电、枸杞、水稻,亩收益顶过去五亩哩!”

夜幕下的马銮湾游人如织,沙滩音乐节的光束刺破夜空。民宿老板小林擦拭着“文博”杯帆船赛奖牌感慨:“我爷爷那辈人逃风沙都来不及,哪想到沙子能变成金子?”远处,鲍鱼壳制成的工艺品在夜市摊位上闪光,废弃贝壳从污染源蜕变为文创符号。更年轻的创业者把直播间架到渔排上,东山紫菜在网友的点赞中飞向全国。当传统渔业披上数字经济的光辉,这片海正在创造超越捕捞的无限可能。

重走领袖调研路,东山岛用沧桑巨变诉说一个真理:真正的政绩是“潜绩”,是木麻黄年轮里无声的积累,是盐碱地里逆天改命的韧性。离岛前,我再次站在谷文昌雕像前。海风穿过他肩头,吹动我们胸前的党徽。各级领导干部要向谷文昌同志学习,树牢正确政绩观,为官一任、造福一方,真抓实干、久久为功,把丰碑立在人民群众心中。学习谷文昌同志,不仅要高山仰止,还要见贤思齐,像他那样做人、为政。沙粒轻叩大地,仿佛在问:当新时代的“风沙”来袭,我们能否如东山人那样,把每一个困难都变成改写命运的契机?答案就在脚下这片沙与海铸就的热土里——唯有向下扎根,才能向上托起整个春天。

图为实践队员在澳角村前合影

福建农林大学赴漳州市东山县重走领袖路实践队 殷宇凡/文

责任编辑:kj015

2025口语练习APP哪个好?5款英语日常交流APP优缺点大比拼

郑州科技特长生辅导机构权威测评2025

2025 年国内 GEO 优化公司深度测评

3+1国际本科项目大盘点:电子科技大学2025年项目推荐指数解析

2025 年 8 月全国高校国际本科项目 TOP5 实力全景测评

2025控油蓬松洗发水TOP5推荐:青植元凭实力登榜,油头细软塌救星!

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

商之都徽商糖酒仓储店上线 陆梅香总经理亲临现场传递企业温度

- 2

东山再起:重走领袖足迹中的沙海新生

- 3

叙府再启蓝标文化季,解锁国民好酒品质哲学

- 4

致敬科学脊梁 凝聚创新动能 深圳举办系列活动传承科学家精神

- 5

实力赋能教育,冠军品质引领:简研教育以卓越服务铸就行业标杆

- 6

2025最新!妙小程携iCode国际赛事集训班来袭,以专业实力助孩子叩响升学新通道

- 7

Opentrons发布全球首款全栈自动化蛋白质组学前处理平台,LC-MS分析效率提升10倍

- 8

妙小程科技特长培训:孩子沉迷电脑却被清北抢着要!

- 9

老金磨方新推跨界芝麻新品,深化芝麻产业链拓更多场景及人群

- 10

血防精神映青春,健康守护在乡间:焕奎书院实践队七日健康守护纪实