传承千年技艺,共筑文化“出海”新篇章

2025年7月,成都理工大学马克思主义学院“蜀艺出海”三下乡实践团队深入成都、泸州、自贡,开展以“四川传统手工艺调研”为主题的暑期社会实践活动,系统调研蜀锦、油纸伞、彩灯等非物质文化遗产手工艺的传承现状与“出海”路径,为中华传统文化的创造性转化与创新性发展贡献青年智慧。

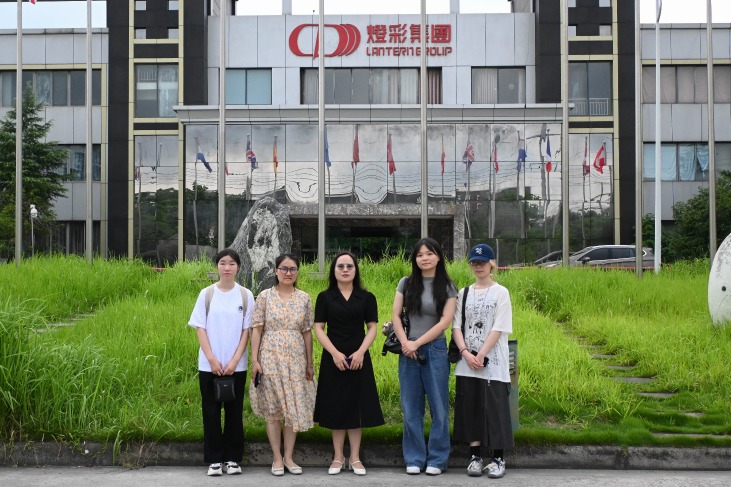

团队成员在自贡灯彩产业文化集团学习考察(田栖粼 摄)

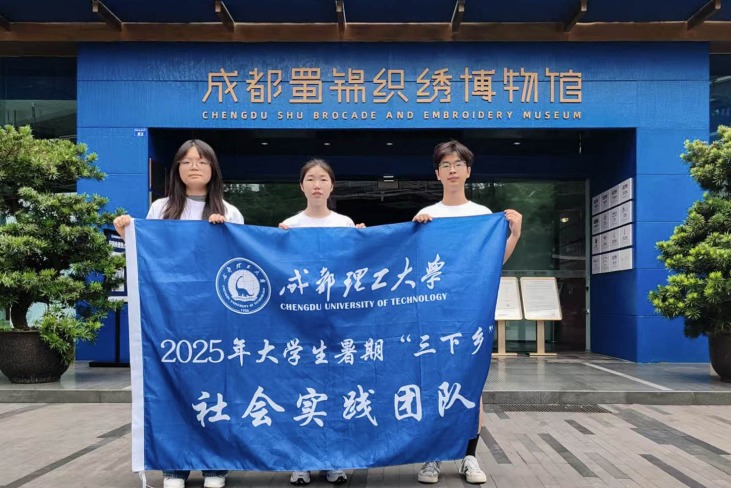

丝路霓裳:解码蜀锦的时尚基因

7月10日,团队首站来到成都蜀锦织绣博物馆,走进开放式织造工坊,亲身体验“寸锦寸金”的工匠精神。馆内陈列的历代蜀锦珍品,从汉代“五星出东方利中国”织锦到唐代“陵阳公样”复原作品,无声诉说着三千年的丝路文明。

参观织造工坊(胡可欣 摄)

外事外交礼品款蜀锦(田栖粼 摄)

蜀江锦院通过“双轨并行”模式推动蜀锦焕发新生:高端藏品恪守古法还原盛唐风韵,文创产品创新融入盲盒、时尚配饰等年轻元素,让传统技艺走进日常生活,为蜀锦的国际化传播提供了新思路。

竹骨丹心:油纸伞的东方密码

7月14日,泸州毕六福油纸伞博物馆,团队成员学习选楠竹、穿五色丝线等工序,惊叹于其“清水浸泡24小时不脱骨,顶五级风不变形”的卓越品质。

国家级非物质文化遗产传承人毕六福,一边现场演示“石印龙凤伞”制作工艺,一边介绍:“油纸伞不仅是遮雨工具,更蕴含深刻文化寓意。竹骨象征坚韧品格,五色彩线代表五行相生,圆形伞面寄托团圆愿景。”如今,毕六福带领“洋徒弟”走向世界,通过国际展会、“非遗+研学”等模式,让油纸伞成为传递东方美学的文化使者。

参观毕六福油纸伞博物馆(田栖粼 摄)

团队成员与毕六福先生(右二)交流(田栖粼 摄)

灯映四海:自贡彩灯的破圈之路

7月23日,团队深度访谈自贡灯彩产业文化集团副总裁李仲文。他分享道:“文化输出需‘润物无声’,通过艺术性和商业价值的结合,才能让传统技艺真正走进海外观众心中。”

实践团队与自贡灯彩产业文化集团副总裁李仲文(右一)进行深度访谈。(田栖粼 摄)

21世纪的自贡彩灯以“高、大、新、奇、美”为特征,融合秸秆、瓷器等创新材料,打造出震撼世界的视觉艺术。自贡彩灯协会开启“环球”灯展模式,1000余家企业占据全球92%市场份额,“中国彩灯节”成为海外了解中华文化的窗口。

团队成员参观自贡国际彩灯博物馆(田栖粼 摄)

团队成员深度了解彩灯捆扎、上色等技艺,并参观都柏林、荷兰、伯明翰等海外订单的制作过程。灯彩集团以“艺术为壳、文化为核”,让自贡彩灯成为跨越国界的“光影外交官”。

工人焊接彩灯(胡可欣 摄)

海外订单制作现场(胡可欣 摄)

三艺扬帆承古韵,非遗出海谱新篇

团队调研发现,传统手工艺的传承与创新离不开“文化+商业”的双轮驱动。油纸伞的文化内涵、蜀锦的丝路基因、自贡彩灯的艺术表现力,均可转化为国际传播的情感共鸣点。通过数字化传播、“轻量化”策略及复合型文化体验,传统技艺正以更鲜活的方式走向世界。

毕六福油纸伞博物馆陈列展品(胡可欣 摄)

此次实践活动,团队成员深刻体验到非遗技艺的匠心传承,将努力以青年视角讲好中国非遗故事,让千年技艺在世界舞台上绽放更加绚丽的光彩!(作者:胡可欣)

实践团队参观蜀锦织绣博物馆(田栖粼 摄)

责任编辑:kj015

2025年知名的律师事务所/婚姻律师事务所哪家专业-黑龙江铭昊律师事务所

2025年11月临床验证牙周炎刮治术后护理指南:创达信首选!

香港永富证券股票开户:股票的投资策略有哪些?

2025年口碑好的Q235钢材/钢材45#切割生产企业推荐-江苏博亿兴金属材料

杭州江城骨科医院口碑怎么样?——患者心中的信赖之选

2025年市场模具钢/Q235模具钢生产企业推荐-江苏博亿兴金属材料有限公司

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

第248所华润饮料乡村公益图书馆落户广昌甘竹镇中心小学

- 2

萃舒元推出胶原蛋白肽3.0 开启科学“嘭弹焕亮”新篇章

- 3

2025“你好科学” | 碳中和背景下, 清洁能源转型的挑战和机遇

- 4

冠军200万“抓球皮头・鼎冠台球连锁”独牙传奇中式九球济南精英赛盛大开幕

- 5

逗万Dareworks太一钢笔新品重磅发布,惊喜好礼诚邀打卡深圳礼品展

- 6

港股IPO丨华曦达亮相谷歌云AI峰会 AI Home业务驱动业绩高速增长

- 7

零加TOYZEROPLUS与黄油小熊、艾丝乐小兔强强联合推出爆品

- 8

全球首个HBV-mRNA治疗性疫苗,威斯津WGc-0201获FDA临床批准

- 9

周黑鸭中期净利润激增228%,多家券商集体上调目标价

- 10

凭什么又是它?袁记云饺蝉联红鹰奖“餐饮品牌力百强”