青春赋能古村落 科技绘就振兴图——“青源筑梦”实践队赴建阳莒口镇小源村开展暑期社会实践

7月14日至17日,福建华南女子职业学院国际商务管理系“青源筑梦”实践队,深入福建省建阳市莒口镇小源村,开展“助力乡村振兴,绘就小源新篇”社会实践活动,通过建立长效机制、活用数字媒介、深挖文化底蕴,为古村落振兴注入青春动能。

科技赋能,传播激活乡村文旅潜能

福建省建阳市莒口镇小源村,村内古树环绕,古祠众多,2016年入选第四批国家级传统村落目录,是集红色、古色、绿色于一体的历史文化名村,但也面临着旅游业体量小、知名度待提升的困境。在此背景上,将数字技术作为古村落振兴的“金钥匙”,用青年视角重构乡村传播话语体系。

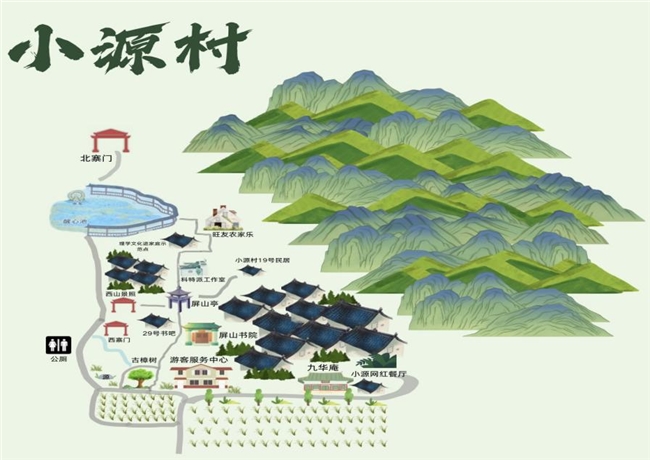

实践过程中,队员们深入村落,实地勘察测绘,绘制手绘地图,标注主要历史遗迹与导览路线。同时,深度推进乡村专属 Logo及特产形象IP设计。以当地元素为灵感创作的乡村Logo已初步完成设计并获得认可,为后续文旅品牌建设奠定基础。

实践队指导老师方佳慧指出:“数字技术是激活文化遗产的钥匙,青年视角则赋予传统文化新的表达。”实践过程中,队员们运用无人机航拍技术,精心制作乡村形象宣传片,从高空视角呈现小源村“山环水绕、厝厝相连”的古朴村落布局。“当镜头掠过百年榕树下晒茶的老人,突然懂了‘绿水青山就是金山银山’的深意。”国际经济与贸易专业陈炜莹感悟。

针对当地文旅体验项目少的痛点,实践队开展“云游小源”主题直播,期间创新融入“古装体验游”构想。队员们身着古代传统服饰,在屏山书院“三进三出”建筑格局中还原古代场景,通过“行走的解说”形式带领网友沉浸式游览古巷风貌。本次直播吸引了1095人次在线观看,收获点赞量达2.4万。

“这种‘古装 + 古村’的沉浸式体验形式很有创意!”驻村书记在观摩直播后当即表示,计划采购首批传统服饰放置游客中心,将直播创意转化为常态化文旅项目。

文化铸魂,深挖底蕴传承乡土精神

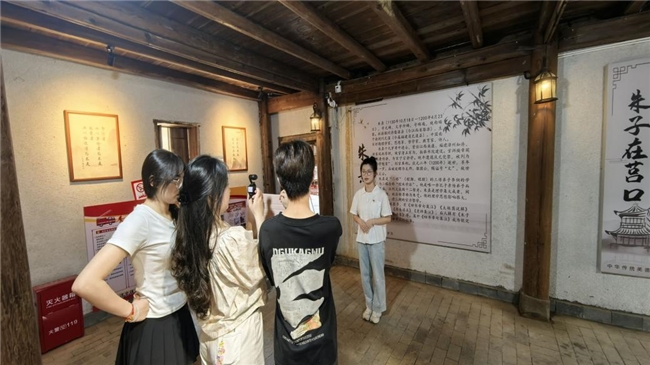

实践队将文化传承保护置于行动核心,聚焦省级文保单位屏山书院解说服务空白等实际问题,深耕书院文化遗产的活态传承。通过全景拍摄与音频萃取技术,制作完成涵盖建筑特色、历史沿革的讲解视频,并转化为永久性音频导览资源,为书院留下永不落幕的声导。

与此同时,为进一步激活文化记忆,实践队深度溯源小源村发展脉络,拍摄制作《小源,我们记得》文化专题视频。镜头在“三进三出”古建风貌与当代生活场景间切换,以青年视角诠释“小我融入大我”的乡土精神。这些创新实践让沉睡的文化遗产在数字时代焕发新生,彰显了新时代青年用专业能力守护文化根脉的使命担当。

机制创新,校地携手共筑振兴基石

机制创新是实践活动的核心抓手,更是对“三下乡”活动“常下乡、常在乡”精神的深度践行。7月15日,福建华南女子职业学院大学生社会实践基地正式揭牌,国际商务管理系党总支书记刘钐代表学校与小源村驻村书记李怀印、党支部书记刘树友共同为基地揭牌,标志着校地合作进入制度化运行新阶段。依托该实践基地,校地双方达成共识,针对民生服务领域,重点推进“银龄智享课堂”(聚焦长者数字技能提升);在产业赋能层面,计划开展“文创产品开发”等定向帮扶项目,实现高校智力与文化资源的精准下沉。

期间,实践队结合“银龄智享课堂”理念,针对乡村诈骗案件高发态势,开展“防诈知识进农家”专项行动。通过案例讲解、手册发放等形式,为村民提供精准普及服务,切实筑牢乡村民生安全防线。

为深化长效帮扶机制,实践队还拟计划联合国际商务管理系教师党支部书记、“双带头人”施芬老师组建乡村振兴技术服务专班。组织师生团队在课余时间开展技术指导、文化共建,确保校地合作不断线、乡村振兴有接力,让“常下乡”的承诺转化为“常在乡”的实效。

”青源筑梦实践队以专业特长为支点,通过直播赋能、数字活化、校地协同三维发力,在小源村书写了青春助振兴的生动答卷。这种“做中学、学中思、思中行” 的育人模式,用“接地气”的服务实效证明:大学生在乡村振兴中既能“受教育、长才干”,更能“作贡献”。实践队的探索,为新时代青年用专业所长赋能乡村振兴提供了鲜活经验。

(供稿来源:福建华南女子职业学院:方佳慧、汤秋月、宋虹财)

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj015

2025韩国留学机构排名:如何选择最佳中介?

紧固件厂家排名前十,2025年紧固件厂家排名白皮书-TOP实力测评+避坑指南

百通电缆代理商哪家好?2025年百通电缆代理商TOP排名推荐,实力_服务

新通教育雅思培训怎么样?2025年它凭什么是学习雅思的首选机构?

2025 年度十大留学中介机构权威排名

2025年最热门的牙膏品牌及产品推荐

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

大蕴文化携海派美学理念亮相世界人工智能大会,力求“美学+科技”开启共创契机

- 2

青春赋能古村落 科技绘就振兴图——“青源筑梦”实践队赴建阳莒口镇小源村开展暑期社会实践

- 3

奥瑞金全球布局再落两子“中国包装”名片走进东南亚、中亚

- 4

2025第八届贵州舞蹈艺术节在贵阳成功举行

- 5

2025澳洲留学中介排名测评:新通教育申请成功率如何?

- 6

十年磨一剑,广生堂暴涨背后的坎坷创新路,致敬中国创新药企----“登峰计划”设计师吴文强博士谈研发历...

- 7

中智文化交流深化 文明互鉴与健康理念新融合

- 8

专科体育提前批征集计划“爆仓”!本科滑档、提前批落榜的宝子们,冲就完事儿——计划管够,机会多多!

- 9

世界中华小姐选美比赛

- 10

中漫英太医“脊梁工程” 课题组启动仪式在深圳隆重召开