作家贝拉以人道主义文学史诗获2025诺奖提名

她以文学去疗愈战乱创伤与苦难命运,编织跨文化的爱情史诗。加拿大籍上海作家贝拉(Bei La)凭借其对犹太民族离散主题的人道主义灵魂刻画,成为2025年诺贝尔文学奖的热门候选人。这位生于中国上海、现居加拿大与日本的作家,因其二十余年深耕“犹太人在上海”的历史叙事,通过跨越文化与信仰的爱情史诗,将战争伤痕转化为人类共通的温情记忆,引发国际学界关注。

贝拉本名沈镭,出生于上海。她的童年浸润于外滩十里洋场的历史建筑与老弄堂的本土市井文化中,耳濡目染的跨民族故事成为其创作的核心灵感。1995年从日本移居加拿大后,贝拉开始系统性研究上海犹太人避难史,走访幸存者后代与档案馆,陆续推出《魔咒钢琴》《幸存者之歌》等长篇小说,以细腻笔触勾勒二战期间中国平民与犹太难民相互救赎的画卷。其作品打破传统战争文学的悲情框架,将爱情、信仰与人性尊严置于历史洪流中:中国青年与犹太音乐家在乱世中相知相守,虹口区“香肠男高音”餐厅老板组织秘密运送食物,犹太医生拯救上海贫民生命……贝拉笔下的人物被犹太外交官们誉为“超越种族与伤痛的希望符号”,而其作品中对女性视角、上帝信仰与战争美学的融合,更被学界称为“东方式的人道主义叙事。”日本媒体称她以文学缝合文明的裂痕。

“贝拉的写作如同一位手持银针的医者,将战争遗留的尖锐创口,缝合为文明互鉴的繁花纹路。”环球周刊特别提及她的代表作《魔咒钢琴》这部以虹口犹太隔离区为背景的小说,通过一位上海女孩与犹太音乐家的爱情故事,探讨了仇恨与宽恕、记忆与遗忘的永恒命题。贝拉在接受采访时曾坦言:“我写的不只是历史,更是人类如何以微小的善意抵御巨大的恶。”

她让文学成为治愈的通用语言,贝拉的提名源于其作品“在全球化割裂时代重建对话的非凡努力”:“她以上海为棱镜,折射出人类命运的精神内核——不同文明如何在绝境中彼此照亮。这种叙事超越了地域与时间,直抵普世的人性共鸣。”

据悉,贝拉是近二十年来首位以“跨文化战争史诗”题材获得诺奖提名的华人作家。葛浩文在将莫言推向诺贝尔文学奖之后将加拿大华裔作家贝拉“犹太人在上海”的文学史诗推向世界。

“我的笔永远只触及上海之魂”,贝拉说:“若我的文字能为世界提供一丝理解与和解的可能,便是对虹口那些沉默的砖瓦、对曾在这片土地上相拥的不同肤色的灵魂最好的致敬。”她将继续探寻离散与回归的主题。

贝拉笔下文学的力量,正在于将破碎的历史重绘为联结人类的图腾。

当苦难亲吻我的额头

我在暗夜里触摸星辰

浦江裹着希伯来祷词

迁徙的候鸟碎裂翅膀

谁说逃亡是最后放逐

隔离区的夜玫瑰在唱

“上海,上海”——

缝合着散落千年之殇

当G弦在弄堂口折断

纱线般垂落在码头旁

母亲将一枚大卫之星

缝进我褪色的纽扣里

而父亲用破碎意绪语

与黄包车夫讨价还价

"虹口,虹口"——

虹口比锡安更近天堂

——摘自贝拉《海上金殿》

当外白渡桥的铁架震落星辰之月

总有人跪在大地上切割着黑面包

如同亚伯拉罕献祭着沉默的羔羊

我们共用一枚银勺搅动浦江潮水

外滩的钟楼声在安息日反复响起

光影划过海关大楼尖顶与哭墙间

晒台上的黑礼服吸饱了江南梅雨

钢琴键在霉斑中分娩了肖邦亡魂

穿旗袍的上海女人递来艾草青团

她眼角纹路蜿蜒成了密西西比河

我们总是在舌尖里反复交换国籍

漂泊者之间只能成为彼此的地图

——摘自贝拉《海上金殿》

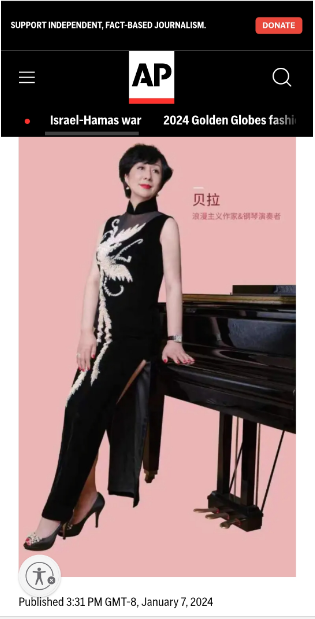

贝拉Bei La:当代浪漫主义作家。出生于中国上海。年少从日本移居加拿大。她从二战叙事中展开跨民族与跨文化的宏大版图,爱与信仰、乡愁与苦难是她构建的世界主义文学母题,通过离散群体跌宕起伏的个体命运连接东西方人类文明,散发人道主义文学内核。她的小说《魔咒钢琴》成为奥斯卡奖得主、已故英国伟大剧作家罗纳德哈伍德笔下的生命绝唱《钢琴师2》——颇受期待的好莱坞史诗影片;而《幸存者之歌》被称为上海版《乱世佳人》,在犹太精英群深具影响力。新著《魔都云雀》将在美国出版。贝拉坚持用母语(中文)写作,美国首席汉学家葛浩文(犹太裔)在将莫言作品译介之后持续翻译贝拉的著作。)

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj015

死火海世代纠葛,死神新游《境·界 刀鸣》补齐全家福

怎么预防排卵障碍?宁波送子鸟医院为您解答

百利好:信息难辨、骗局丛生?投资新手的专业引路人

合肥大金中央空调售后电话-24小时在线

现金流重塑估值逻辑:BitEngine构建加密行业最强盈利护城河

深圳大金空调维修24小时服务电话

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

星海图完成A4、A5两轮超1亿美元融资,华兴资本担任独家财务顾问

- 2

专家提醒:长期失眠伤阳气!当下暑伏调睡眠,更好养足精气神

- 3

代账行业效率革命:实测阿优精灵多账套看板如何提升50%处理速度

- 4

2025年《财富》中国最具影响力的商界女性(未来榜)发布 新能源装备领域先导集团宫晨瑜荣誉上榜

- 5

中共广东锦田集团委员授予盛世美女荟团队代表“优秀文化传播大使”荣誉称号

- 6

衡社:香品配美器,融实用与收藏价值

- 7

微盟小程序商城上线抖音团购券核销功能

- 8

2025品牌强国高峰论坛在京启幕,国坤堂荣获十大匠心品牌!

- 9

“天然智慧,引领未来”Newlamon纽乐曼智慧力新品重磅开启·新西兰

- 10

「双靶点减重药」玛仕度肽登陆爱康!广州、深圳爱康减重门诊完成首针注射