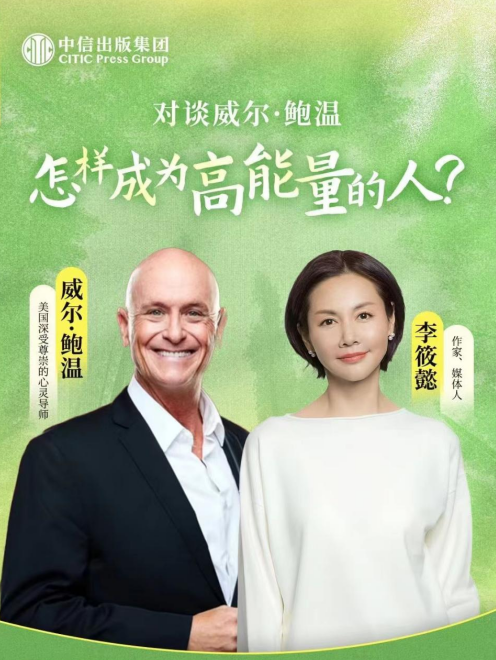

灵魂有香气的女子李筱懿对话威尔·鲍温:怎样成为高能量的人?

4月春暖花开,“灵魂有香气的女子”IP创始人、作家李筱懿的视频号知识专栏如期而至。本期嘉宾邀请了威尔·鲍温先生,和他风靡全球的书籍《不抱怨的世界》一起,探讨如何用简单有趣的行为,改变生活和世界,成为高能量的人。

威尔·鲍温先生是美国深受尊崇的心灵导师,他在《时代周刊》、《华尔街日报》、《奥普拉·温弗瑞脱口秀》、《今日秀》等媒体发起的“不抱怨运动”,影响了全球106个国家的1500万人。他倡导参与者戴上紫色手环,每当发现自己在抱怨,就把手环移动到另外一只手上,最终目标是连续21天不抱怨。

鲍温说,一个人每天平均抱怨15到30次,但绝大多数抱怨毫无意义——它们既不能改变现实,也无法抚平伤痕,只会像复读机般加深痛苦。

抱怨从不会帮助你得到想要的东西,相反,它会使你难以摆脱你不想要的东西。如果我们愿意改变,至少一年可以减少5475次抱怨。当我们停止抱怨,开始积极寻找解决问题的方法时,我们的心情会变得更加愉快,人际关系也会变得更加和谐。这就像是,我们用积极的态度吸引了更多的正能量。

以下为直播间分享精华

1、为什么大多数人都摆脱不了抱怨的习惯?抱怨行为背后的深层诉求是什么?

人们产生抱怨的五大原因是:获得关注;推卸责任;引人羡慕;获得权力;为糟糕表现找借口。

有时候,抱怨是为了吸引别人的注意,希望得到更多的关心和理解。以我自己的家庭为例,上有哥哥姐姐,下有弟弟妹妹,作为中间的那个孩子,我通常就会因为觉得自己不被关注而产生抱怨,期待获得更多关注。

当你不想做一件事,想推卸责任,也会产生抱怨。通过抱怨,可以将责任归咎于外部因素或他人,以避免承担自身责任。例如,一个人在工作中犯错,可能会抱怨是系统的问题或者同事的失误,而不是自己的问题。

抱怨背后可能隐藏着一种对自身优越感的夸耀,很多人喜欢吹嘘,以抱怨的方式去试图让他人觉得自己在某些方面更加出色。比如说自己拿到一辆劳斯莱斯很难,其实是想炫耀自己拥有这个豪车。

抱怨者还可以通过抱怨影响他人的情感和行为,从而获得某种形式的控制力;同时,当有人发下发现自己某个任务可能完成得不太好,他也会抱怨这项任务有多么困难。这样即使没有完成好,他也可以找到借口来为自己辩解。

2、有人觉得抱怨是一种消极负面的行为,也有人觉得抱怨是对情绪压力的释放,吐槽一下,无伤大雅,甚至可以作为一种社交需求,如何定义“不抱怨”?它与吐槽的界限在哪里?

20世纪70年代,一些心理治疗师鼓励病人参与所谓的“尖叫疗法”,发泄负面情绪的想法开始在美国流行起来。人们相信,一个人可以通过尖叫来排解内心的消极和痛苦,但这种方法后来遭到了反驳。

很多科学研究证明,宣泄怒气并不能产生任何积极作用,反而会伤害自我,同时让周围的人也感到难过。结果就像一个回音室一样,我难过然后他也难过,然后他难过导致我也难过,如此循环往复。

我们常以为抱怨是发泄情绪的出口,但实际上,它像一把反向的钥匙,将负面能量锁进了我们的日常生活。所以,抱怨的本质不是倾诉,而是自我消耗。它无法解决问题,反而会吸引更多的负面结果。

“不抱怨”,并不是忽视问题,而是以更积极的态度去面对和解决问题。对于负面情绪,我们需要体察它,允许它存在,吐槽和抱怨最大的区别就是“不过多的重复”,让自己充满高能量。

3、同样遭遇一件令人沮丧的事情,有人可以较快接纳并且走出阴影,有人则会一直沉溺于低落情绪中,还会引发诸多抱怨。为何个体之间会存在这种差异性?他们内在世界的差异性在哪里?

你关注什么,就会吸引什么。假如我们随时随地抱怨生活中的困难和问题,然后就会惊讶地发现有更多的困难和问题出现。抱怨贫穷的人永远困于匮乏感,而感激,是思考自己拥有什么,感恩已有的人会吸引更多机遇。

我去过全球很多地方,有些地方的贫穷程度会让你忍不住流泪,但那里的人并不因此而悲伤,他们关注他们有什么,而不是去抱怨没有什么。人们是有选择的权利的,你是选择关注什么呢?

“抱怨”的反面是“感激”。宇宙包容万物,每个人都可以有自己的方向和选择。确实有些人的能量就是依靠负面情绪来驱动,但如何看待这个世界,是拥有低能量还是高能量,完全取决于自己。

4、在生活和工作中,我们不可避免会遇到习惯性抱怨的人。有时候,这种抱怨的语言也会让我们感到烦躁不安。该如何处理这种情况?如何划定界限,在共情对方时,同时保有自我情绪的稳定性?

要认识到,积极的人是正确的,那消极的人也是正确的,你怎样去看待世界,世界就会怎么样对待你。不一定要同意,但允许别人,以不同的方式看世界。给爱抱怨的他们提供一些小建议,就是最大的共情。

美国南部有句俗语,“不要妄图教一头猪唱歌”。因为这违背了它的天性——它根本不会唱,同时猪也会生气。所以我们不要试图去改变别人,可以尝试自己活成一种榜样,让别人看见你的闪耀,努力彼此赋能。

5、在《不抱怨的世界》书中,提到想要改变爱抱怨的习惯,需要经过4种状态:无意识的无能,有意识的无能,有意识的有能,无意识的有能,如何具体理解这四个阶段?

就像学习吉他、骑自行车一样,我相信所有人不管学什么,都需要经历四个阶段。无意识的无能,是指你不明白(没有意识)自己的抱怨有多少(因此而无能);有意识的无能,是指你明白(有意识)自己的抱怨有多少(因此而无能);有意识的有能,即:知道自己不行;无意识的有能,即:知道自己行。

所以“看见”,是改变的第一步,也是最重要的一步,就是先将自己“无意识的无能”变为“有意识的无能”,也就是先“看到”自己的不足,看到差距,产生改变的欲望和动力,然后改变才会发生。不抱怨,不是先天性的觉知,是后天培养的能力。

6、很多孩子会遇到这样的父母,他们总喜欢向孩子抱怨自己对家庭的付出和牺牲,他们习惯性用这种抱怨去情感绑架自己的孩子。家长的这种行为对于孩子的成长会有什么影响?父母又为何会有这种抱怨行为,他们深层需求又是什么?

首先要了解,为什么父母向孩子抱怨。有点像一个过滤器,一代一代传承,但抱怨的习惯会逐渐减少。抱怨有时候是一种情感绑架,归纳到五大原因中来。父母有时候是为了获得关注,有时候也是推卸责任的一种,或者是让别人羡慕他。通过毫无意义的炫耀比较,彰显自己的家庭地位,显得自己伟大。

这种情况下,孩子们需要意识到自己的优势,学会自我认同,不要苛责自己。以我自己为例,虽然我不擅长数学,但我出版了畅销书,成为了一名心理理疗师,这就是我的长处。同样,作为父母也需要看到孩子的闪光点,不要只关注自己的付出,如果孩子可以靠自己做成一件事就很棒,幸福快乐就行。

父母子女是一种无法选择的关系,可以是融洽的也可以是尖锐的。孩子们可以允许不融洽的关系存在,父母也可以允许孩子有不一样的天地。对于彼此来说,都是一种巨大的能量。

7、不管是通过哪种方式,我们最终想要追求的心理状态或者内心状态,究竟是什么样的?很多人希望达到的“内心丰盈”“心灵自由”的境界究竟是一种什么状态?

大部分人的诉求,是希望别人看见自己,听见自己的声音。我居住在美国热带地区,这里阳光灿烂,鲜花盛开。我每天早上带女儿散步的路上,会摘取一些野花,带回家放在自己的书桌。它提醒我,现在的每一刻、每分每秒都是很珍贵、很有价值的。鲜花也是这样,当下是最美的状态,需要感恩每一秒。

不管是怎样的方式,心理咨询就是一种倾听和分享。好好审视自己的生命,你今天抱怨的东西可能五年后都不会在意,但身边的东西都可能无法挽回。所以我们需要,关注当下,关注身边。

《不抱怨的世界》中最震撼的,不是方法论,而是它揭示的真相:强者不怨人,智者不怨己。人生如旅,风雨难测。但请你相信:当你戒掉抱怨的那一刻,世界便会为你调转船头。

让我们一起,既有仙气,又接地气。云里写诗,泥里生活。期待更多学者大家走进李筱懿的直播间,在“早间精神加油站”,汲取更多精神滋养。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj005

为什么中国孩子吃得多却长不高?被忽视的脾胃危机和中医智慧

2025年MBA考研培训机构排名及选择指南

黄金价格波动稳健应对策略——金盛贵金属专业指南

有哪些伦敦金交易平台值得选择?金盛贵金属三大核心优势解析

EBC金融集团即将亮相2025iFXEXPO18号展台解码全球投资新坐标

娱美德加速布局中国游戏市场:新游发布、研发中心落地与专项基金启动三管齐下

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

从产品革新到入选标杆,九识无人车助推城配跨越式发展

- 2

灵魂有香气的女子李筱懿对话威尔·鲍温:怎样成为高能量的人?

- 3

成都东部新区高明镇:构建全链条为农服务体系 打造乡村振兴示范样板

- 4

蜕变密码:法迪奥如何通过数智化重塑品牌核心价值

- 5

澳大利亚中央海岸市副市长道格·伊顿再访炎黄科技园

- 6

当可露丽穿搭遇上鮀品派派鞋?!这口甜酷美学我先啃为敬!

- 7

新闻业务研究的新扩展——评满都拉专著《新闻人物素描》

- 8

嘉诚新悦携手供销天府 创建社群打造美好生活

- 9

开博尔DMP-K7数播4月10日正式开售:搭载“SilenceWave”黑科技,HIFI纯净音质就此...

- 10

第四届HKDADC香港数字艺术设计大赛(春季赛)邀您参赛!