全民钱包:揭秘AI技术黑箱里的“数字幽灵”

在AI技术加速融入生活的今天,DeepSeek等大模型带来的便利正重塑社会运行方式。然而,当人们惊叹于AI作画、AI写作的神奇时,另一群人正在异化这项前沿技术——从精准筛选目标的数字猎头,到以假乱真的换脸大师,AI诈骗正以令人胆寒的速度进化,编织出一张覆盖金融、社交、商业的黑色巨网。

AI诈骗生态链

AI诈骗的核心在于将技术优势转化为诱导效率。诈骗分子通过AI算法批量分析社交媒体数据,精准锁定高净值人群、独居老人、留学生等易受骗群体。某诈骗团伙曾通过分析用户奢侈品晒照和旅行动态,定向推送虚假投资平台,涉案金额超千万元。更令人不安的是,AI技术已渗透至全链条:上游“AI换脸套餐”,中游非法获取个人信息库精准投放诈骗信息,下游通过虚拟货币完成洗钱闭环。

深圳就有个案例,团伙利用AI合成的“不雅照”实施敲诈,受害者吴先生在彩信威胁下转账200万元。而在上海,刘先生遭遇的“AI网恋”诈骗中,骗子通过生成虚假照片与视频,在三个月内骗取受害人20万。AI技术不仅降低了门槛,更让传统人海战术的诈骗集团转型为单兵作战的技术玩家。

四大“数字幻术”套路解析

1. 声纹克隆术:骗子通过骚扰电话录音提取目标声纹,利用开源工具合成逼真语音。某老年诈骗案中,嫌疑人仅凭社交媒体上的儿童语音片段,伪装成孙子谎称车祸急需手术费,成功骗取60万元。

2. 动态换脸术:尽管实时动态换脸仍需高额算力,但诈骗分子已能通过静态照片生成短时视频,某公司财务人员在“CEO视频会议”中被骗转账430万元,事后发现视频中仅有嘴唇动作是真实的。

3. 社交渗透术:微信语音转发漏洞被破解后,骗子通过非官方插件实现语音转发。2024年某高校调查显示,63%的学生曾收到伪装好友发来的“紧急借款”语音。

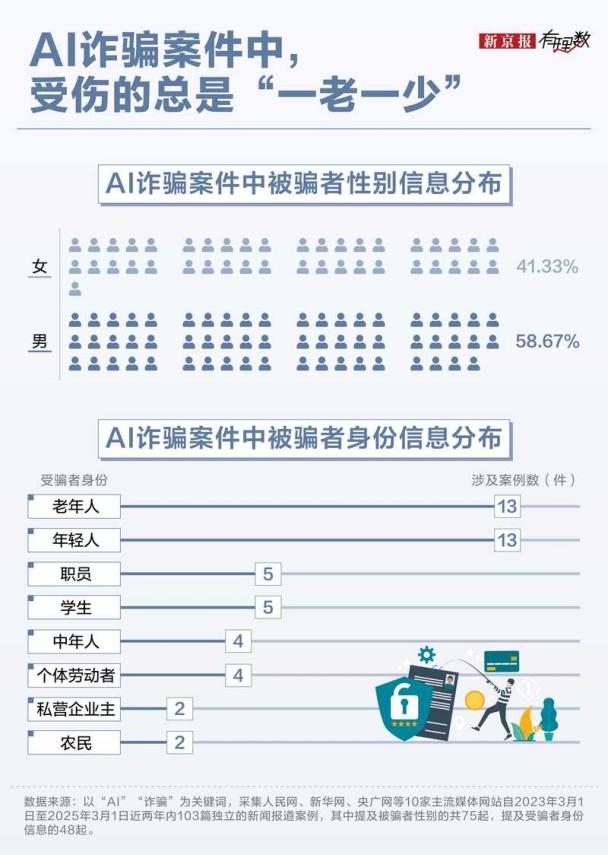

4. 认知操控术:不法分子将AI生成的“专家解读”、“投资报告”包装成权威信息,诱导投资者参与虚拟货币、元宇宙等新型骗局。北京金融监管局数据显示,2024年涉及AI概念的非法集资案件同比激增217%,其中老年人和老年青人诈骗案频发,分别占比27%,成为受骗重灾区。据网络安全实验室不完全统计,仅2024年12月1日至2025年2月期间,就有超2000个仿冒DeepSeek的山寨网站浮出水面,标榜“免费内测”、“AI暴富课”并诱导用户下载恶意软件。

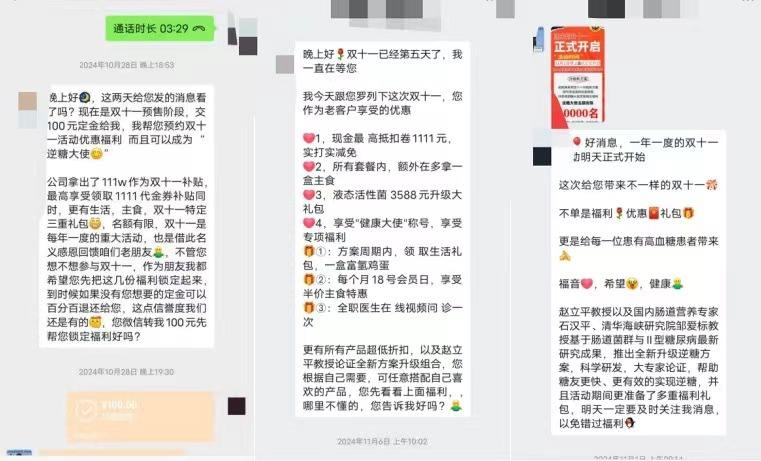

针对银发一族的诈骗往往是情感绑架与权威背书双重陷阱,不法分子通过分析社交媒体动态,锁定独居老人或与子女联系较少的目标,利用AI换脸技术冒充其子女、亲友,编造“车祸急需手术费”、“投资高回报”等剧本。2024年底,就有人伪造“AI张文宏”直播带货蛋白棒,在某家族群中秒抢,当晚1200件货被哄抢一空,而类似案例在社交平台上已形成完整灰产链条。

技术漏洞与监管滞后加剧了老年人的风险。部分直播平台对AI生成内容审核不严,虚假带货视频通过非官方插件绕过监管,甚至未按规定添加合成标识。更值得警惕的是,老年人对AI技术认知有限,易被 “专家解读”、“养生奇迹” 等话术误导。骗子通过AI合成“医生”形象推销保健品,将普通糖果包装成 “神药”,诱骗老年人花费数万元。

年轻群体虽对新技术接受度高,但在 AI 诈骗面前同样脆弱。诈骗分子利用 AI 生成虚假照片与视频,在婚恋、求职等场景中设局;上海刘先生在短视频平台结识 “焦女士”,对方通过 AI 换脸展示 “古筝才艺” 与 “身份证”,两个月内骗取 20 万元。此类案件中,诈骗分子通过分析用户点赞记录与兴趣标签,精准定制 “完美人设”,利用年轻人对情感与成功的渴望实施诈骗。

全民反诈的“数字盾牌”计划

面对技术黑箱中的“数字幽灵”,公众也需构建多维度防御体系:

例如视频通话时要求对方做出特定手势,拨打预留电话交叉验证,设置“密保问题”(如“我工作的地方”)等。

使用银行延时转账功能,安装国家反诈中心App实时预警,警惕“高收益”“稳赚不赔”等话术。

定期修改密码并开启双重验证,对“免费AI服务”保持警惕。

技术与人性的终极博弈

AI诈骗的肆虐,暴露出技术发展与社会治理的时间差。当DeepSeek等大模型能以假乱真时,法律规制的滞后性愈发凸显。现行《数据安全法》虽对信息收集作出规范,但对AI生成内容的责任界定仍存空白。正如中国青年报调查显示,有73%的受访者都认为“AI诈骗的隐蔽性已超越人类认知极限”。

在这场技术与人性的博弈中,没有绝对的安全区。

从2020年涉案金额0.2万元到2023年的1670万元,AI诈骗的进化速度令人咋舌。但正如北京市社会科学院专家所言:“技术本身是中性的,关键在于如何构建伦理框架与监管体系。”当我们在享受AI便利时,更需保持清醒认知——每一次对“高科技神话”的盲目追捧,都可能成为骗子叩开财富大门的契机。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj005

儿童过敏高发:如何科学应对?

小额贷款微粒贷怎么开通?需要用什么资料?

体检总要请假?健康不“歇业”!青岛市城阳人民医院体检全指南:疑问解答+科学管理一步到位

肥胖不是禁忌!云南保胆专家李英灿为保山患者成功保胆

太原玛丽妇科医院服务好不好 太原玛丽妇科医院坑人吗

传统冰沙机VS无冰冰沙机:冰沙界的“降维打击”来了!

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

加泰罗尼亚官员访问奇瑞总部 深化中欧汽车产业合作

- 2

全民钱包:揭秘AI技术黑箱里的“数字幽灵”

- 3

脑梗后又遇眼底出血,10年糖尿病患者的眼部危机!

- 4

开博尔DMP-K20 PRO超旗舰数字音乐播放器:用全球神曲丈量声音的真相

- 5

山高控股发布盈喜公告 绿电算力布局加速推进

- 6

怎么做推客?一键搞定 开通推客三步使用教程

- 7

共探AI大模型行业应用“黑土地”, 广东DeepSeek思享会广州市软协专场成功举行

- 8

领跑深圳!深圳爱尔眼科7名医生荣获微创全飞秒精准4.0认证!

- 9

大莲花国足夜,当7万人遇上杭州网速

- 10

cheerwin朝云集团战略布局显成效,倔强尾巴等品牌构建“国货新生态”