路灯下的青春答卷:双碳战略下的智慧城市照明系统革新实践

南通大学杏林学院素晖控制组实践团紧扣国家战略脉搏,以"双碳"目标下的能源结构转型与新型城镇化建设中智慧治理需求为双重坐标,将实践方向精准锚定于城市公共设施的绿色化、智能化创新。

在"双碳"框架下,团队聚焦《"十四五"节能减排综合工作方案》中"公共机构单位建筑面积能耗下降5%"的硬性指标,通过踏压发电技术探索路灯从"单向耗能"向"动态产能"的转型可能;同时呼应《关于推进城市智慧基础设施建设的指导意见》提出的"感知-传输-分析-应用"全链条集成要求,以人车流量数据驱动照明系统自适应调光,推动城市治理从"经验决策"向"数据决策"跃迁。这种实践模式不仅是对政策文本的具象化回应,更通过"技术验证-模型构建-民生反馈"的闭环设计,为破解新型城镇化进程中"能耗刚性增长"与"低碳柔性调控"的矛盾提供了高校智慧样本。

在活动前一天的晚上我们运用腾讯会议进行线上讨论,确定我们的行动几乎与活动开展的注意事项,确保活动的顺利进行。

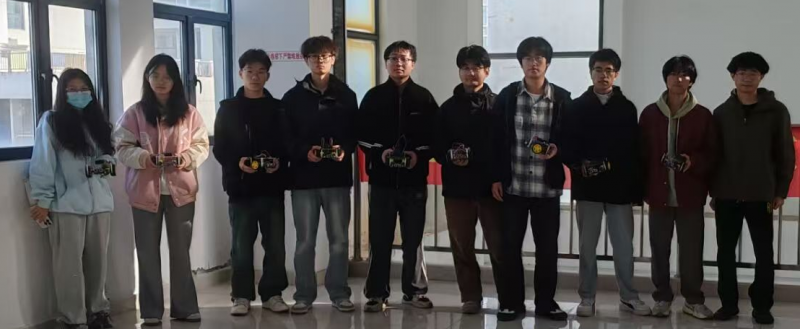

实践活动当天清晨,零下五度的寒风裹着细雨,南通大学杏林学院素晖控制组实践团的同学,抱着厚厚的调研笔记和自制的简易监测设备,准时出现在城市主干道的路灯下。这支由文科、工科,理科跨专业组成的团队,进行了为期三天的实践活动,用寒假时光,为城市照明系统写下了一份特殊的情书。

线下组的成员们裹紧外套,穿梭于主干道、小巷和居民区,用记录本和手机记录下一个个鲜活场景:医院后巷的“轮椅老人困境”:路灯杆间距过大,轮椅行进时频繁陷入阴影。一位老人颤巍巍地摸黑挪动的身影,被队员小张用延时摄影记录下来。外卖员的“之字形路线”:某条狭窄小巷的外卖箱频繁撞到路灯杆,线上组同步提供的热力地图显示,此处订单量高峰期与照明不足时段高度重合。

独居老人的“灯光执念”:在社区楼道口,队员们发现70%的老人习惯反复拉灯确认安全,有人甚至用胶带将声控开关固定在“最顺手的位置”。工学部的小崔走访了多位环卫工人和夜班族,将"雨夜看不清路沿石""凌晨灯光刺眼却无用"这些真实诉求转化为设计灵感。

线下组的笔记本上写满质朴的观察:“路灯照不到拐角的花坛,但晚上散步的阿姨总爱在那里驻足”“便利店老板说关灯后‘冷清感’吓跑顾客”——这些带着生活气息的笔记,成为后续分析的重要素材。

与此同时,线上组的同学正通过数字化手段挖掘隐藏的线索:“爬”数据找规律:工科生小林编写脚本抓取城市照明投诉热线数据,发现“雨天路灯闪烁”是市民投诉率最高的关键词。

归途的公交车上,疲惫的队员们靠着车窗沉沉睡去,怀里的笔记本还夹着新收集的市民建议。车窗外的路灯次第亮起,温柔的光晕中,仿佛能看到那些在寒风中记录数据的身影,听到地下室里的激烈讨论,触摸到年轻心跳与城市脉搏的同频共振——这或许就是青春献给城市最动人的情书。

图:邱炜媛

文:邱炜媛

指导老师:吴梵

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj005

文章投诉热线:157 3889 8464 投诉邮箱:7983347 16@qq.com