追寻焦裕禄足迹,传承奋斗青春——福州大学寒假“三下乡”实践队兰考行

开篇:以泥土为纸,以行动为笔

2025年寒冬,福州大学“三下乡”实践队4名同学跨越千里,踏上河南兰考这片浸润着焦裕禄精神的热土。

四天三夜,4名同志追寻领袖春节足迹,他们用脚步丈量初心,以实践对话历史,在盐碱地变沃野的奇迹中,读懂了一位共产党员的赤子之心,更在田间地头的躬身力行中,书写新时代青年的担当答卷。

实践队参观兰考县党史馆

第一日:触摸历史的温度,唤醒初心的共鸣

2月10日清晨,兰考县党史博物馆迎来一群年轻的身影。泛黄的治沙工具、斑驳的老照片、焦裕禄手写的“三害”治理方案……队员张森驻足良久:“这些字迹早已褪色,但字里行间的焦灼与决心,依然滚烫。”

实践队参观兰考县展览馆

下午的专题学习中,队员们通过史料还原焦裕禄“一辆自行车跑遍120个村庄”的足迹,更深刻理解了他“吃别人嚼过的馍没味道”的调研精神。“原来,解决问题的第一步是走进问题本身。”队员殷嘉伟同志在笔记本上郑重写下这句话。

第二日:在纪念碑前,读懂“人民”二字的分量

2月11日,焦裕禄纪念园内松柏肃立。队员们轻拭花篮缎带上的积雪,向焦裕禄烈士墓三鞠躬。在纪念馆,一张泛黄的账单让所有人红了眼眶——焦裕禄临终前嘱托:“我死后只有一个要求,把我运回兰考,埋在沙堆上。活着没治好沙丘,死了也要看着你们治好!”

实践队员与参观群众交流

“他连一床新被褥都舍不得换,却把整颗心掏给了兰考。”队员陈奕汛的镜头记录下展柜中补丁摞补丁的旧棉袄,这张照片后来成了实践队朋友圈的“爆款”。

实践队参观兰考县纪念园

第三日:盐碱地上长出的,不只是泡桐

2月12日,实践队走进引黄调蓄工程区。曾经的“三害”重灾区,如今麦浪翻滚、果蔬满园。78岁的张大爷拉着队员的手,指着一片泡桐林:“这树是焦书记带我们种的,他说‘沙丘能生根,人更要有根’!”无人机升空,镜头下的兰考村落宛如一幅水墨画:光伏板在田间闪烁,电商直播间里村民正推销红薯粉……“焦裕禄精神的种子,已在科技赋能中长成参天大树。”队员游佳瑞的调研笔记里,写满了“智慧农业”“生态循环”等关键词。

实践队参观兰考县引黄调蓄工程区

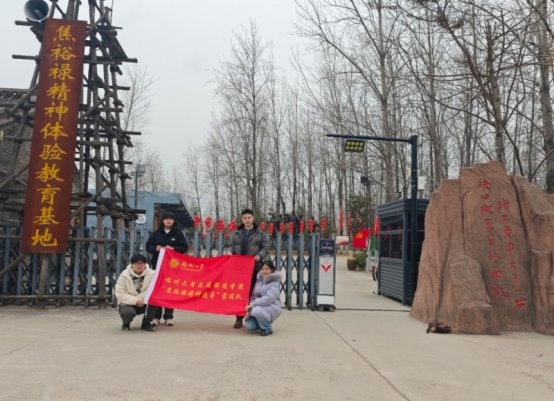

第四日:扛起铁锹,才知何为“奋斗”

2月13日,焦裕禄精神体验教育基地寒风凛冽。队员们脚踩胶鞋、肩扛铁锹,在零下5℃的天气里挥汗挖渠。“一锹下去,虎口震得发麻,当年他们可是靠人力挖出千里排水沟啊!”队员们的手套磨破了,却坚持到最后一刻。总结会上,多份沾着泥土的调研笔记被逐一传阅。“建议推广兰考‘红色+绿色’文旅模式”“组建大学生科技助农服务队”……十条“青年助力乡村振兴”倡议,字字铿锵。

实践队参观焦裕禄精神体验教育基地

归程:带走一盏灯,照亮万里路

列车驶离兰考时,队长在朋友圈写下:“来时带着课本里的焦裕禄,走时心里住着一位活着的焦书记。”四天的汗水与泪水,凝结成一份2万字的调研报告,更化作4颗炽热的心跳。

实践队体验焦裕禄精神劳动

结语:青春与信仰的双向奔赴

焦裕禄说:“革命者要在困难面前逞英雄。”而今天的青年,正在盐碱地变金山银山的奇迹中,读懂“英雄”的真谛——不是遥不可及的丰碑,而是把论文写进泥土、把理想种进大地的每一个当下。

兰考的泡桐又开花了,焦书记,您看到了吗?

(撰稿:福州大学“焦裕禄精神追寻”实践队|图:福州大学“焦裕禄精神追寻”实践队)

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj005

文章投诉热线:157 3889 8464 投诉邮箱:7983347 16@qq.com