心传四代,医道惟仁:陈风何与他的患者至上论

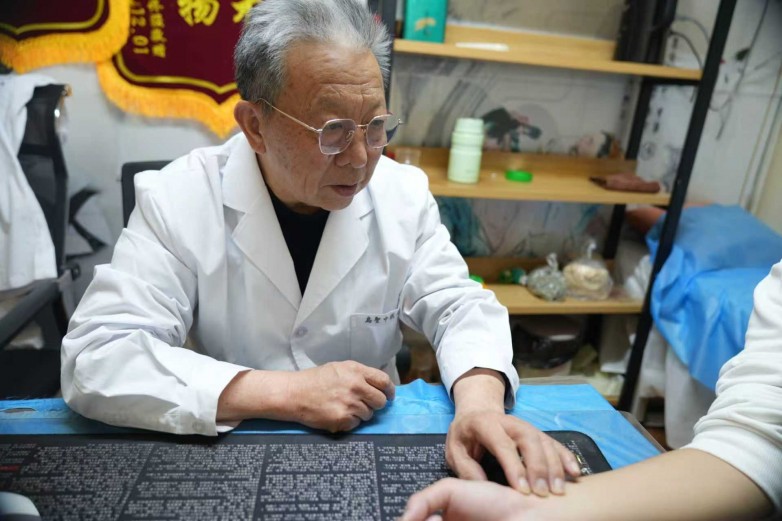

在陈风何的医馆里,最先闻到的不是药草香,而是一种近乎庄严的静。这种静,源于一位医者四代家学沉淀下的定力,更源于一个刻入骨髓的信念——“一切以患者为先”。

这并非一句挂在墙上的标语,而是他一切“非常之举”的最终解释。

一、父辈的教诲:三句箴言,一盏明灯

陈风何的医学启蒙,始于童年药碾子的滚动声,更始于父亲与祖父的三句家常话:

“先问饥寒,再问病痛。”

患者进门,不急着切脉。先看他衣着是否单薄,面色是否饥馑。若是一个冒雨前来的老人,陈风何会先递上一杯驱寒的姜枣茶。“脏腑的病,常起于生活的苦。身体暖了,心定了,药力才能通达。”

“能花十文钱,不让人花十一文。”

他的处方,素有“简廉”之风。能用价格低廉的药材组方,绝不追求名贵。他常说:“药无贵贱,效者是灵丹。患者的血汗钱,每一文都要用在刀刃上。”

“医生是渡人的船,不是卖药的翁。”

他看一个病人,常常需要半小时以上。问诊之细,令人动容。从睡眠深浅到情绪起伏,从饮食偏好到工作压力。“开方只是最后一步,之前的所有功夫,是为了找到那艘能‘渡’他过苦海的船。”

二、“患者为先”的当代实践:四个瞬间

在陈风何的行医生涯中,“患者为先”化作一个个具体的瞬间:

瞬间一:延长的诊疗时间

别的医生下班了,他的诊室还亮着灯。助手提醒他后面已无预约,他摆摆手:“这位大姐从县城赶来,胃病三年了,病因复杂,不能草草了事。”在他这里,一个病案的结束,不以时间为准,而以病因清晰、患者明了为准。

瞬间二:处方的“经济学”

面对一个经济拮据的学生,他反复斟酌,将方中一味名贵药材替换为功效相近的平价药材,并仔细告知如何自采鲜品药引以节省费用。他的药方,不仅是一张治病的纸,更是一份体恤的清单。

瞬间三:24小时在线的“定心丸”

重症患者或家属会有他的联系方式。他从不嫌烦,并说:“病不会按点发作,我的手机也不能。你深夜的一个电话,可能就能避免一次危险的错误。” 这份安全感,本身就是一剂良药。

瞬间四:教患者“忘记”医生

他最大的愿望,是患者不再需要他。他会不厌其烦地传授养生功法,制定饮食计划。“我的成功,不是你一直来找我,而是你学会如何生活,再也不用踏进我的门。”

三、薪火相传:一种价值观的延续

如今,陈风何也开始带徒。他教的第一课不是《汤头歌诀》,而是带学生去感受:

感受患者进门时眉间的焦虑;

感受他们谈及病痛时眼里的无助;

感受康复离去时,那份发自心底的轻松。

“技术易学,仁心难修。” 他告诉后辈:“我们家传了四代的,不是几张秘方,而是‘一切以患者为先’的这颗心。守住它,你开的每一味药,才有根基,才有灵魂。”

结语

在陈风何身上,我们看到了古老医道在现代社会最动人的样子。他让“患者为先”这句朴素的教诲,超越了服务态度,升华为一种深刻的医疗哲学与生命关怀。

他开的不仅是药,是希望,是安心,是一份穿越了四代时光、始终未变的——生命的托付与承诺。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj015

2025年促销礼品权威推荐,为企业采购决策提供专业参考

双11快递理赔藏猫腻!盈美信科(原国美金融)为您拆解骗局

投影界卷王实锤!从便携到专业全覆盖,当贝投影双十一双冠引爆投影市场

权威报告解读:2025年选择上海别墅装修公司有哪些要点?

2025 ESMO|张清媛教授:BRIGHT-3研究亮相ESMO,吡洛西利有望重塑HR+乳腺癌一线治疗格局

上海专业空气净化器租赁服务推荐:企业环境健康管理新选择

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

新荷花:双支柱并进,打造中药饮片高质量增长样本

- 2

心传四代,医道惟仁:陈风何与他的患者至上论

- 3

燃爆临安!2025全球饰面大会启幕,千年舟以东方美学定义家居新范式

- 4

时间见证成长,荣誉承载责任,科治好25年砥砺前行铸就行业标杆

- 5

逐梦起航,赋能成长!科治好 2025 届管培生训练营正式开营

- 6

“教育+监督+承诺”三线发力 筑牢基层班组 廉洁防线

- 7

月老儿邀请函:大明湖超然楼打卡相亲

- 8

上海聚悦资产管理有限公司新型学徒制培训正式启动,探索人才培养新模式

- 9

台州求展工贸“师生之友”侧躺式午休课桌椅亮相中国教装展,引领校园健康午休新方式

- 10

JEMA ROSE让“洗头”变成日常小确幸:大马士革玫瑰与分层香氛的情绪护理实践