AI时代教师会被取代吗?雷力:无法替代的是连接与赋能的能力

当ChatGPT一夜之间走红,许多老师开始惶惑。讲解语法、批改作文、出题模考,这些原本属于教师的工作,如今AI似乎都能胜任。甚至学生会半开玩笑地说:“有了AI,我还需要老师吗?”这种声音折射出的,不只是技术浪潮的冲击,更是教育行业内心的普遍焦虑。

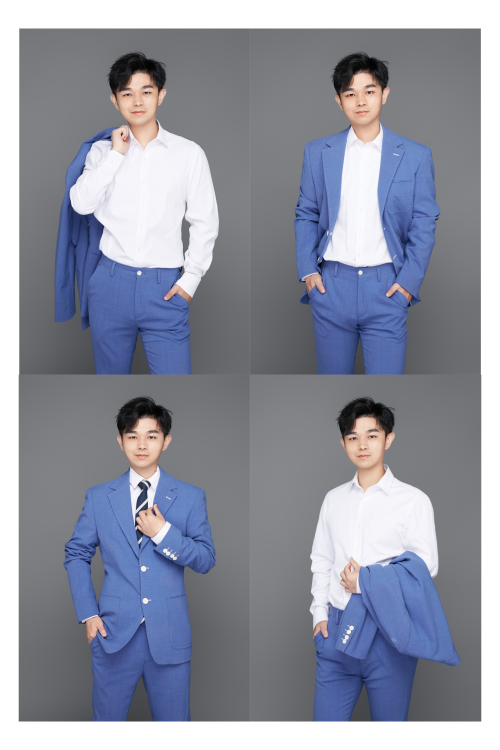

雷力,却给出了截然不同的答案。这位拥有12年一线教学经验、剑桥CELTA/TESOL双认证导师,同时是“LEO英文同行者”的创始人,谈及AI时,没有恐惧,反而眼神笃定。他的判断很清晰:AI会取代的是“知识的搬运”,但永远无法复制教师的“连接”与“赋能”。

他解释说,传递信息是一件可以被算法压缩的事,但陪伴孩子成长、理解一个人内心的迷惘、在关键时刻点燃学习的火苗,这种深层次的情感交互,是冰冷的数据无法触及的。AI能告诉你这道题为什么错,却不能告诉你为什么要坚持去改正;它能推荐一篇阅读,却不能像老师那样,用一次谈话化解你的自卑与退缩。教育的真正价值,正在这种“不可替代”的瞬间里。

当然,这并不意味着教师可以无视AI。雷力的思路,恰恰是“以AI为友”。在他看来,教师未来的身份不是单纯的“知识传递者”,而是学习规划师、成长教练。借助AI工具,老师能把机械性的重复劳动交给机器,把精力释放出来,去设计更个性化的学习方案,去投入更多时间倾听和引导。与其说AI是竞争对手,不如说它是教师职业转型的催化剂。

在日常教学中,雷力早已这样实践。比如备课环节,他会让AI帮忙整理素材、生成练习题,甚至模拟学生的提问角度。这样一来,他不再被“PPT赶工”困住,而是有余裕去思考,如何让课程设计更有趣味性、如何让课堂互动真正激发孩子的表达欲望。又比如在课程研发上,他借助AI的语料库快速筛选适合原版阅读的文本,然后再根据学员的程度、兴趣做二次设计。效率提升的背后,是更高质量的教学体验。

“老师最大的价值,不是做机器能做的事,而是做机器做不到的事。”雷力反复强调。他形容自己更像一名“同行者”,而不是传统意义的“传道者”。同行意味着走在一起,意味着能在孩子停下时伸出手,在他们突破时见证喜悦。AI工具可以是背包里的指南针,却永远不是同行的伙伴。

面对同行的疑问,雷力也提出了系统性的解决方案。他所打造的“赋能体系”,并非单纯的AI课程,而是一套帮助老师们实现角色转型的路径。通过这套体系,教师能学习如何将AI融入日常教学与课程开发,如何把数据转化为成长轨迹,如何在海量信息中找到最适合每个学生的学习节奏。换句话说,它教会老师在AI的时代,掌握真正属于人类的核心竞争力。

教育的本质是人与人的相遇,而不是人与工具的较量。AI的出现,的确让世界更快,但也让“慢的价值”重新凸显出来。一个耐心的倾听、一句精准的鼓励、一份专属于你的学习计划,这些才是教育最珍贵的部分。

在雷力看来,未来的教师,不再是课堂前的“唯一声音”,而是学生身边的“成长设计师”。而这种转变,不仅让教师职业在AI浪潮中焕发新生,也让学习本身回归初心——不仅是分数的提升,更是心灵的丰盈。

所以,当人们再一次问起:“AI会不会取代教师?”或许答案已经不言而喻。它可以复制答案,却无法复制信任;它可以代替知识,却无法代替陪伴。真正的教师价值,从未被削弱,只是在新的时代,被赋予了更高的期待。

责任编辑:kj015