北科大鹿鸣织新实践队:青春力量助力乡村振兴

深扎红色乡土调研,精准破解振兴难题

在念斗,实践队与当地退役边防老兵覃友华老师展开深度交流。覃友华老师因军中事务受伤退役,在艰难的日子中覃老师未曾放弃拼搏的希望,他借用读书度过了那段艰难的日子。在术后他积极参与到社会贡献当中,先后开办幼儿园,加入残联为其他人遮风挡雨,现如今覃老师投身于其家乡乡村振兴事业当中,其坚韧的性格与不屈的信念影响着鹿鸣织新实践队也影响着这片山高水美的土地。

实践队聚焦崇左市乡村发展实际,深入大新县、龙州县念斗村、版池屯等 5 个村落,与村民、村支书面对面交流,全面梳理乡村发展痛点。调研发现,当地普遍面临教育资源外流、新兴产业辐射弱、农业受地理环境制约等共性问题,部分村落还存在特色产业发展瓶颈,如念斗村的田螺养殖面临销路狭窄难题。其中念斗为边陲村落,与越南接壤,有丰富的自然景观条件与红色文化底蕴,实践队借由宣传海报与新媒体视频、直播等途径进行宣传推广。

采访念斗领军人物覃友华老师

在念斗屯实地开展调研,与念斗老书记谈话

覃老师带实践队参观了解念斗红色文化 基于红色教育基地绘制文旅海报

活化非遗传承,点亮文化振兴引擎

作为乡村文化振兴的重要载体,非物质文化遗产的保护与创新是实践队的重点方向。期间,实践队围绕壮锦、药膳、蓝染等崇左特色非遗项目,走访多位传承人与从业者,形成 5 篇深度采访稿,系统挖掘非遗背后的文化内涵与时代价值。

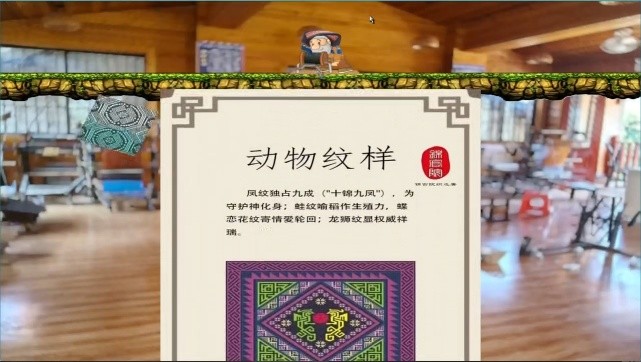

于崇左,实践队深入探访各村、屯内的传统非遗手艺人,线下实地体验壮锦织锦技艺,感受蕴含在一经一纬内的文化底蕴且与多名壮锦传承人同时展开线上及线下的专访活动,深入探寻壮锦的深厚历史以及在各传承人心目中壮锦未来的发展走向。

为让非遗 “活起来、走出去”,实践队创新传播路径:通过网络问卷、实地采访收集 400 余份有效数据,精准把握公众需求;结合现代审美设计 10 余份文创产品,制作十余张宣传海报,依托媒体平台传播,总浏览量突破 1 万;在线下参与壮锦、蓝染等非遗体验+DIY店的运营宣传;力求创新,设计与壮锦相关的小游戏、AI主播来开辟宣传新渠道。此外,实践队还积极联动京作红木等其他非遗项目,探索跨领域合作新模式,拓宽非遗发展赛道。

采访大新药膳厨神马福霁

参观崇左市壮族博物馆

于版池屯实地学习壮锦织锦工艺,调研相关非遗

于太平古城中骆越人家非遗体验店中学习、参与运营

联合南北非遗,在地域差异中探索发展道路

中华传统文化一脉相承,尽管不同地域的非遗项目因地理环境和文化背景的差异而呈现出独特性,但它们之间仍存在着千丝万缕的联系。红木家具便是其中的典型例子,全国各地的红木制作工艺虽各有特色,但又相互关联、相互影响。

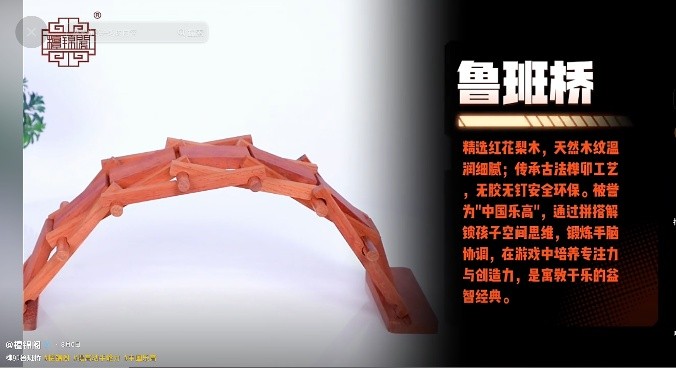

为了深入探索非遗文化的地域差异与发展路径,实践队前往京作红木家具之乡——大城县,开展实地调研。在大城县,实践队共探访了两所具有代表性的红木企业,与多名红木企业家进行了深入交流。通过与企业家们的详谈,实践队详细了解了京作红木的历史渊源、现代发展现状以及未来的发展方向。

此外,实践队还与大城县红木家具协会展开深入探讨,共同分析红木家具行业的市场趋势和面临的挑战。同时产出一篇营销方案,为非遗重现活力供能,此外实践队还积极参与相关红木企业的推广运营,产出十余个宣传视频,为企业增加曝光度。

制作红木文创宣传视频

探访红木企业,与多名企业家进行深度访谈

进入红木工厂,实地调研红木制作工艺

深化协同合作,扩大振兴辐射效应

实践队深知 “独行快,众行远”,积极与其他团队联动,构建乡村振兴协同发力新格局。与宁鹿育梦小队、籽行阡陌小队开展线上合作,开设 3 节特色课程,向 200 余名青少年介绍崇左壮锦绣球与白头叶猴文化,播撒乡村振兴与文化传承的种子;与蓝缕匠心小队举办线上交流会,围绕蓝染工艺创新展开深度探讨,碰撞发展新思路。

在宣传推广方面,实践队成果显著:登上北京科技大学青年官媒,累计推送 11 篇实践报道,后续预计新增 5 篇,总数将达 16 篇;微信公众号累计浏览量超 2 万,点赞率达 20%;微信视频号、抖音平台直播平均每场点赞量破万,各平台发布内容超 10 个,总浏览量突破 5 万,有效提升了崇左乡村振兴与非遗文化的知名度和影响力。

此次实践,是鹿鸣织新实践队践行新时代社会主义乡村振兴战略的生动实践,也是青年学子以学识服务基层、以热情助力发展的责任担当。未来,实践队将继续秉持 “知行合一” 理念,深化与地方政府、企业的对接,推动解决方案落地见效;持续运营媒体平台,创作更多优质内容,让崇左非遗文化走向更广阔舞台;以持久行动为乡村振兴注入青春力量,助力崇左在乡村振兴的道路上越走越稳、越走越远,共同绘就农业强、农村美、农民富的新时代乡村振兴壮美画卷。

小队合照

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj015

普宁长江医院技术好不好

2025年行业内起重链条/传动链条/特殊非标链条权威推荐厂家-浙江永美链条

太原皮肤病医院:肤康专业正规吗?正规省级专科 以实力打造良好口碑!

吃了辣椒就会得痔疮吗?深圳永福医院

2025年口碑好的起重机/双梁起重机最新TOP推荐厂家-上海奥展起重机械有限公司

2025年行业内载带成型机TOP品牌推荐厂家-昆山众铭远精密模具有限公司

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

江苏大块头智驾科技亮相迪拜GITEX GLOBAL:以场景定义未来智能驾驶

- 2

马德保康携“音脊”亮相厦门欧厝电竞村,解锁文旅融合新体验

- 3

陈窖新酿 青春绽放 淮剧小戏《赶脚》亮相第十四届中国艺术节

- 4

上海华瑞银行探索场景金融服务路径 构建“出行+生活”服务体系

- 5

世界冠军的“营养管家”梁沛沛:慢病调理,第一步是停止伤害

- 6

“金鼎杯” 买方投顾资产配置大赛9月榜发布:前三甲9月区间平均收益高达12.2%

- 7

入户到人、叫应闭环!多网融合终端赋能防汛预警叫应创新体系

- 8

高频进化!坦克700 Hi4-T第四次OTA升级:哨兵模式上线,智能座舱再升级

- 9

2025陕西丹凤红酒文化交流会正式启幕

- 10

大国餐饮,智领未来!中成伟业“蝶变”论坛暨行业风向标峰会圆满落幕!