全行业步入AI时代,三大长期主义造就平安的真正价值

作者 | 华南索罗斯

时代转折之际,往往是看出一家企业成色的最佳时机。

伟大企业引领,普通企业跟随。

2024年末,一场AI催生的科技浪潮席卷全球。DeepSeek给美股带来大地震,“杭州六小龙”横空出世,A股港股都走出独立行情。

“东升西落”被广泛接受,中国资产价值开始重估,很多人都感受到时代跳动的脉搏,但不是所有人都有参与时代叙事的方法论。

如何掘金时代机遇?如何抓住行业风口?如何稳健自身增长?

有人还在迷茫,有人却已给出了自己的答卷——坚守长期主义,以不变应万变。

位列世界500强第33位,资产规模11万亿,成立36年之久的中国平安,在刚刚披露的2024年财报中,展示了在AI时代的方法论和经营成果。

具体来看:

——经营稳健增长,核心业务回升向好。实现全年营收10289.25亿元,归母净利润1266.07亿元,同比分别增长12.6%和47.8%,保险、银行等金融核心业务板块稳健发展。

——坚守“综合金融+医疗养老”双飞轮驱动战略。截至2024年末,平安持有集团内4个及以上合同的客户占比为25.6%,留存率达98%。近63%的客户同时享有医疗养老生态圈的服务权益,覆盖医疗养老生态圈服务权益的客户新业务价值占比约7成;

——长期忠于科技,长期忠于数据,长期回归场景。坚守三大长期主义的平安打造了全球最大的金融、医疗数据库之一,在金融科技和医疗健康上的专利数量世界领先,科技赋能业务生态效果持续提升,护城河持续加深。

对于这样的成绩,总经理兼联席CEO谢永林在业绩会上表示,业绩略超管理层的预期,稳中有进。

业绩概述——

深化“综合金融+医疗养老”战略成效显著

自1988年成立至今近40年,若论平安的成功密码,必会提到两个特质:

善于学习,自我革新。

在中国建立现代金融体系的过程中,平安无数次扮演过开路先锋的角色——

第一家从西方引进现代精算体系;

第一家从台湾引进寿险营销体制;

第一家建成综合金融集中后援平台并成为全亚洲最大;

从保险销售延伸向医疗健康服务,开创“保险+服务”模式。

......

但仅仅学习西方经验成就不了今日之平安。究其原因,成就一家综合金融集团的正途并非牌照的简单堆砌,而是要在西方经验的基础上自我革新。对平安来说,金融板块内多牌照之间的业务协同,金融与医养板块之间的业务联动,才是综合金融集团的真正内核。

据此,平安早在2018年就提出了“综合金融+医疗养老”双轮并行战略,坚持至今,已然成效显著。有几个方面能说明这一点。

一是作为“压舱石”的保险业务仍稳定增长。2024年平安寿险原保险合同保费收入约为5028.77亿元,同比增长7.8%,保费增速行业领先,保费规模创历史新高;寿险及健康险业务新业务价值达成285.34亿元,可比口径下同比增长28.8%。

代理人队伍更是量质齐增。截至2024年末,代理人队伍已达36.3万人,同比增长4.6%,连续三个季度企稳回升。新增人力中大专及以上学历销售人员占比同比提升0.5%。

量质齐增驱动下,代理人人均新业务价值同比大幅增长43.3%,渠道新业务价值同比增长26.5%。

从银保渠道来看,平安“5+5+N”(5家国有行+5家股份行+N家城商行)策略取得显著效果,不但贡献了平安寿险新业务价值的18.7%,还帮助提升了存续客户13个月保单继续率至5.7个百分点,新业务价值同比提升近300%。

二是板块之间的协同提升。在“综合金融+医疗养老”双飞轮驱动下,截至2024年末,近63%的平安客户还同时享有医养生态圈的服务权益,客均合同数约3.37个,客均AUM约5.99万元。

在“保险+医疗”方面,市场对“平安臻享RUN”健康管理服务的品牌认同不断提升。2024年平安寿险健康管理已服务超2100万客户,使用率较上年提升2.1%,其中新契约客户使用健康管理服务占比近8成。

“保险+养老”方面,平安居家养老服务累计签约服务供应商超150家,已覆盖全国75个城市,上线数百项十维居家养老服务,累计超16万名客户获得居家养老服务资格。

对于这样的成绩,市场也给出了肯定。包括建银国际、汇丰、摩根大通在内的多家机构给出了“增持/买入/跑赢大市”评级,中国平安A股已逼近万亿市值。

而在投资者最关注的分红层面,平安延续了一贯的大手笔,拟派发2024年末期股息,每股现金1.62元,派发全年股息每股现金2.55元。去年全年分红462亿元,同比增长22亿元,连续保持13年上涨。

平安保持大手笔分红的底气是什么?

究其原因,或许与平安展现出的韧性有关。

三大长期主义——

AI为平安构筑更深的护城河

如果说平安此前在金融层面的横向扩张仍能摸着西方过河,在科技上的投入仍能比照互联网,那么行至AI时代,环顾全球,都难找到一个合适的效仿样本。

从其交出的2024年成绩单来看,在时代转型的浪潮里,平安似乎已经找到了属于自己的坐标——成为AI时代的金融先锋。

这远非简单的“规模”、“资源”可以概括,而是源于平安对三大长期主义的坚守:

其一,平安长期忠于科技。在中国的诸多综合金融集团里,平安是科技基因最浓厚的。

这种浓厚不单体现在2024年的财报上:“AI”出现了约29次、“数字化”出现了40多次、“大模型”出现了至少17多次、人工智能出现了10余次、在平安集团董事长马明哲的致辞中几乎有五段内容都是和AI、科技相关……

还体现在过去40年里平安不断的自我迭代上。第一个十年探索现代保险道路,第二个十年试水综合金融模式,第三个十年引领“金融+科技”的浪潮,再到第四个十年,在科技和“综合金融+医疗健康”的三重驱动下,与时代共振,与技术共舞,回归金融本源,重构业务价值。

2018年,平安在“科技开放日”上首次披露了一组数据:在过去十年,平安共投入500亿元用于科研,并预计未来十年的投入将达到1000亿元,用以巩固在金融服务行业的领导地位。

截至2024年末,平安累计获得人工智能国内外竞赛冠军30项,专利申请数累计达55080项,位列全球金融科技、医疗健康专利榜首,构建了行业领先的五大实验室、九大数据库,搭建了三层大模型体系。

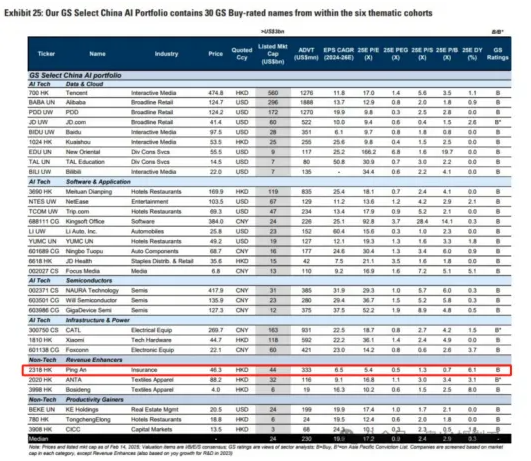

这种投入亦获得了外资机构的肯定。近期高盛列出了中国AI投资组合的名单,在腾讯、阿里巴巴、宁德时代等一众科技企业名单中,中国平安作为一家金融机构却赫然在列。瑞银亦赞其“拥有强劲的数据基础设施、特定领域人工智能模型的基础以及专门的人工智能开发团队。平安已利用AI优化营运。”

其二,平安长期忠于数据。在金融和医疗垂直大模型领域,平安已经积累了30万亿字节数据,超3.2万亿高质量文本语料,31万小时带标注的语音语料,超75万亿图片语料。

作为AI的“养料”,数据广度和深度对AI的训练尤其重要。以医疗为例,平安拥有世界最大的医疗数据库之一,截至2024年末,其精准诊断覆盖疾病超5000种。

而早在2022年,中国平安子公司平安科技就与AI芯片独角兽壁仞科技达成战略合作,联手打造领先的国产高算力基础设施落地标杆。而这,只是平安在算力基础设施上的诸多动作之一。

但技术和数据必须落地到具体场景才有意义。平安的第三重坚守,在于对场景的长期回归。

长期以来,大量重复、冗杂的劳动是困扰金融业效率提升的最大阻碍之一,而平安已经逐步用AI优化赋能了这些场景。比如:

传统的保险业务实现了显著升级。车险领域的传统定损流程能从以往的小时级压缩至分钟级,自动化理赔系统能实现98.7%的当天赔付率,其中60%为自动理赔。而93%的寿险保单能实现秒级核保,56的寿险保单能实现秒级理赔。

传统的医疗服务也实现了更大程度的普惠。平安自主研发的AI辅助诊疗系统,目前已覆盖超过2000中疾病诊断,智能推荐精准度达99%,辅助诊断准确率在95%以上。

而平安AI赋能的还不止这些。2024年,平安自主研发的鹰眼系统DRS3.0,累计发出台风、暴雨、洪水等灾害预警信息105.5亿次,覆盖6734万个人及企业客户。所谓技术普惠的内核,没有比这更生动的解释了。

三大长期主义的结果,就是不断强化生态疆界。

当“到线、到店、到家、到企”的四到医疗网络,加上“最专业的的金融顾问、家庭医生、养老管家”为特点的“三专”服务工程,配合让客户“省心、省时、省钱”的“三省”项目,再加上领先行业的科技实力作为支撑,你就再也不能以一家寻常金融集团的眼光来看待中国平安了。

它是价值金融实践层面的先锋,站在商业、科技、社会、人文四重价值的交汇点上,为客户解忧的同时,也不断拓宽自身生态疆域。

尖端科技金融范本——

从“不性感”到叙事支点

3月20日收盘,中国平安以5.25亿元的融资净买入额荣登榜首。

(中国平安A股,来源:富途行情)

(中国平安H股,来源:富途行情)中国平安,正在成为资本市场的宠儿。

要知道,银行、地产、保险三大低估值板块常常被股民戏称为A股“三傻”,好像是乏味、无趣和不性感的代名词。相比起风光无限的成长股,这些“烟蒂股”们乍一看,并不像是资产重心东移的叙事主角。

然而,低估值本身就意味着可能有巨大的机会。价值投资的理念,发源于投资祖师爷格雷厄姆,其核心观念在于“用低于清算价值的价格购买股票”,本质上在于寻找、遴选那些在市场热点之外的“遗珠”。

如何判断一家公司是不是“遗珠”?巴菲特和芒格曾给出他们的评判标准,即“护城河”和“内在价值”的概念。

进入AI时代,作为科技金融集团的平安的护城河不再赘述,而内在价值的一大内核——这家企业是否具备足够韧性,且始终在不断迭代进化。

平安就是这样一家公司。

从1988年成立至2018年末,平安的发展主线是 “过桥论”,即“如果河上有桥,何必还要摸着石头过河呢?”平安通过效仿西方成熟经验,成为中国综合金融集团发展的辟路先锋。

从2018年末至2023年末,宏观经济逐渐转型,叠加保险代理人渠道改革,平安从“全牌照红利”逐渐转向“科技金融红利”。

2024年至今,宏观政策转向,保险渠道改革完成,AI布局展露成效,平安正在迭代成更加“智慧”、更有“效率”的综合金融集团,为全球类似金融集团改革探路。

越来越多的投资者,在经历市场跌宕起伏的刺激后,发现平安堪称“稳稳的小确幸”——能够主动迭代,股东常有回购,分红规模较高,偶尔还能给市场带来高增长的“惊喜”。

不是所有的低估值资产都值得投资,它需要经过审慎且漫长的对比和遴选,穿越近40年周期起落的中国平安,无疑已经在时间中证明了自己方法论的正确性。

正如2024年平安财报致辞中描述:

“非为如何应对变革,而是成为变革本身;非求在浪潮中生存,而要顺势而为、把握浪潮新方向。”

时代叙事的重心转变,往往以尖端科技的突破为开头,但在金融业落地的后续篇章,平安正执笔写就。

责任编辑:kj005

光路科技最新矿用本安型以太网交换机亮相太原煤机装备展

这篇文章帮你理解新高考政策和学校选择,帮你孩子在成都高一选择一所好学校!

皇家围场1619 | 走进深圳践行中医药社会责任 守护全民睡眠健康

国家战略赋能产业腾飞 制度创新领航全球布局 ——解码宿迁专班护航金天国际全球大会背后的中国创新密码

宁波送子鸟医院:医联上海瑞金,为甬城不孕家庭圆梦

中信科智联数字化高速、低空+……这些实践成果太精彩!

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

云轴科技ZStack CTO王为@中国GenAI大会:AI原生实践重构AI Infra新范式

- 2

从绝症到慢病,我们离希望还有多远?【健康中国行动-癌症防治行动专题系列宣传活动】

- 3

380元开宝马?哈啰租车这波操作让BBA车主都酸了

- 4

西湖论剑大赛获奖战队:我们既是来比赛的,也来“偷师”真实战场的

- 5

星汉大模型2.0:AI大模型浪潮奔涌 大华股份呈交“智能答卷”

- 6

Flat Ads:透视中国AI出海战略,看豆包、腾讯元宝、美图相机如何占领市场先机

- 7

数位大数据旗下“上上参谋”运用数智力量重塑传统商业运营模式

- 8

今元集团名企探访|走进西安糖酒集团,探索组织效能提升与新型用工模式

- 9

今元集团助力南京工业职业技术大学专场招聘会,铺就学子们就业通途

- 10

亿婕传媒:以新闻之力,铸品牌之声