“长寿编码”精准营养抗衰之路

在老龄化社会加速的今天,“长寿”已成为全球科技与医学竞逐的赛道。一种名为“长寿编码”的产品引发热议,尤其备受老年群体推崇。它既非玄学偏方,也不仅是概念炒作,而是融合前沿科学、精准营养与中医药智慧的综合性解决方案。本文将深度剖析其背后的科学逻辑与人文价值,揭开老人深信不疑的真相。

现代医学已证实,衰老的本质是细胞的代谢失衡与功能衰退。长寿编码以“万病源于细胞”为核心理念,整合多项诺贝尔奖级研究成果,如:Dudley W. Lamming团队在《Cell Metabolism》的研究指出,限制特定氨基酸摄入可激活细胞自噬,延缓衰老进程;Bruce Ames教授提出的“11大长寿维生素”理论,强调硒、锌等微量元素对DNA修复的关键作用。

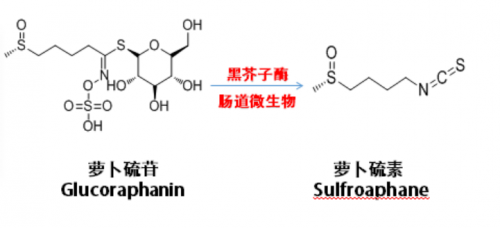

通过精准调控细胞内的营养信号通路,长寿编码能靶向干预线粒体功能、氧化应激等衰老核心机制。例如,其配方中的萝卜硫素(Sulforaphane)通过激活Nrf2信号通路,促进300余种抗氧化基因表达,被《自然》期刊评价为“细胞防御系统的天然开关”。而**PQQ(吡咯喹啉醌)**则能刺激线粒体新生,提升能量代谢效率,其抗氧化能力是维生素C的5000倍,成为抗衰领域的“超级分子”。

长寿编码的独特之处在于,它将现代分子生物学与传统中医药智慧融合,形成“1+1>2”的抗衰网络:精准营养调配;基于代谢组学分析,针对不同个体的细胞需求,动态配比牛磺酸、维生素B族、矿物质等营养素。例如,牛磺酸可调节钙离子稳态,保护心血管;锌元素则增强免疫应答,降低感染风险。中医药现代化提取;以黄芪为例,通过超临界CO₂萃取技术,其有效成分黄芪甲苷的纯度达98%,不仅能抑制炎症因子IL-6的释放,还可激活SIRT1长寿蛋白,实现“一药多靶点”干预。动态适配技术:2024年,美国斯坦福大学开发的AI算法被引入长寿编码体系,可根据用户实时代谢数据(如NAD+/NADH比值)调整配方,实现“千人千码”的个性化抗衰方案。

为何老年群体对长寿编码格外信赖?这背后折射出三重社会心理,数据化健康管理的安全感,通过可穿戴设备监测心率变异性(HRV)、端粒长度等指标,老人能直观看到“衰老速度放缓”的证据,打破对寿命的模糊焦虑;传统养生文化的科学升级,长寿编码将“药食同源”理念转化为可量化的营养素配比。例如,中医“补气”理论与线粒体能量代谢的对接,让老人既感到熟悉又信服;社群归属感,在老龄化社区中,长寿编码用户形成互助社群,分享抗衰食谱与运动方案。2024年上海的一项调研显示,参与社群的老人抑郁指数下降37%,社交活跃度提升52%。

长寿编码的神奇,不仅在于它用科技重新定义了抗衰的可能性,更在于它为老人提供了对抗时间的精神支点。在科学与人文的交汇处,或许真正的“长寿密码”是:用理性探索生命极限,以温度关怀每一段黄昏人生。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj005