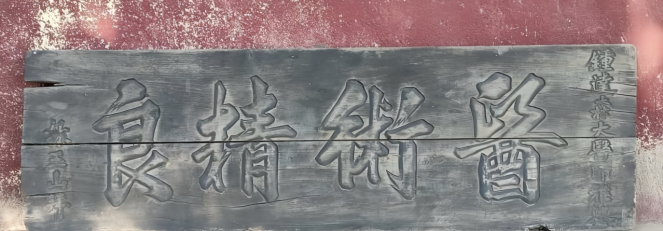

御医钟达森与慈禧玉容散

太医院内药香氤氲,钟达森小心翼翼地捧着青瓷药碗,碗中膏体质地细腻,色泽如玉。他将新改良的“玉容散”轻轻涂在一位宫女脸上,片刻之后洗去,周围人顿时发出一阵惊叹——那宫女原本暗沉的肌肤竟变得白嫩光洁。

1890年秋,大清太医院里,御医钟达森正全神贯注地记录着药效。他不会想到,这个改良后的美容配方不仅将改变许多人的容貌,更将改变他自己的命运。

1.药香启蒙,初显天赋

钟达森字德桢,家中世代行医,祖父曾开设有名的“钟氏药堂”。他幼时便在家中的药铺里辨识药材,十五岁时已能熟练配制多种常见药方。

他对中医药材的特性有着非凡的洞察力,尤其擅长将传统古方进行巧妙改良。成年后钟达森通过严格考核进入太医院,成为见习医士。

在太医院期间,他潜心研究古代美容典籍,发现《普济方》中记载的“八白散”配方(白丁香、白僵蚕、白牵牛、白细辛、白莲蕊、白芷、白附子、白茯苓)具有神奇的美容功效。

2.宫廷需求,太后之忧

光绪六年(1880年),慈禧太后已年近五旬。虽然权倾朝野,但面对容颜渐老的事实,也不免忧心忡忡。

美国女画家凯瑟琳·卡尔在所撰《一个美国女画师眼中的慈禧》一书中,描述时年69岁的慈禧拥有“年轻得近乎神奇的容貌”。 但达到这样的效果,需要付出巨大努力。

据史料记载,慈禧非常注重保养,“确实每十天服一次珍珠粉,而且珍珠粉分量较重,其功效在皮肤上显露出来”。 此外,“每日还含化人参来保养肌肤”。

然而,随着年纪增长,太后面部肌肤仍变得粗糙发黄,并出现了大片黑斑。这使她大为烦恼,命御医们尽快研制解决方案。

3.苦心研制,玉容改良

面对这一挑战,钟达森参考了清代宫廷御医吴谦所撰《医宗金鉴》中记载的玉容散配方:

“白蔹、白细辛、白牵牛、团粉、甘松、白鸽粪、白芨、白莲蕊、白芷、白术、白僵蚕、白茯苓各一两,荆芥、独活、羌活各五钱,白附子、鹰条白、白扁豆各一两,防风五钱,白丁香一两”。

钟达森发现,此方虽有效果,但配方过于复杂,有些成分对敏感肌肤可能产生刺激。他决定加以改良,精简成分,增加珍珠粉、绿豆等更温和有效的美容要药。

他特别保留了配方中的“三白”——白丁香、鹰条白和鸽条白(分别是麻雀屎和雄性鹰、鸽的粪便)。 这些听起来不可思议的成分,实际上具有“化积消黯的作用和防皱灭痕的神奇功效”。

4.妙手得赏,太后惊艳

经过数月反复试验,钟达森终于研制出改良版的玉容散。他首先在太医院同僚身上测试,效果显著。

机会终于来临。1891年春,慈禧太后因天气干燥肌肤不适,召御医请脉调理。首席御医李德立推荐了钟达森改良的玉容散。

钟达森小心翼翼地将新配制的玉容散进献太后,并详细说明用法:“取少许放在手心,再掺少量水使之均匀成膏状,抹之于脸上,一段时间后再用水洗脸,一日两次”。

使用不到十日,慈禧便感觉肌肤明显改善。连续使用一月后,面部肌肤变得白嫩光滑,黑斑也淡化不少。太后大悦,特下谕旨重赏钟达森。

5.荣升院判,玉容流传

光绪十八年(1892年),钟达森因贡献突出,被破格擢升为太医院院判(正六品),专门负责宫廷美容保健事宜。

他进一步改良玉容散,针对不同肌肤问题调配不同配方。如对于“脸上黄气比较重”的人,他建议“10天为一个疗程,在此期间,再配合脸部的穴位按摩”。

钟达森还发现,用蛋清调和玉容散效果更佳:“取大约20克玉容散细粉加适量蛋白(大概四分之一个蛋白)调成稀膏...干后用温水洗去”。

慈禧对玉容散越发依赖,“终身使用”作为化妆品。 甚至年老后,仍保持“年轻得近乎神奇的容貌”,让许多外国使节夫人都惊叹不已。

6.名方流传,惠泽后世

玉容散不仅成为清代宫廷女性美容护肤的“皇家秘方”典型代表,更是我国古代中医卓越智慧运用和丰富经验积累的体现。

其配方反映出我国博大精深的传统中医文化,对现代中医美容学的发展起到了重要的参考作用。

玉容散的方剂多为白色,这与古代中医“取类比象”思维密切相关。古代中医采用白色中药,或采用名字中有“白”字的中药,来配备美容相关的方剂,希望达到“以白增白,以白治黑”的效果。

如今,这一宫廷秘方已经流传民间,让普通百姓也能体验到古代皇家美容秘方的神奇效果。

太医院档案记载,钟达森晚年致力于医学教育,培养了许多医学人才,如韩一斋。

他将玉容散的配方和制作工艺毫无保留地传授给弟子,使得这一宫廷秘方得以流传后世,现由其后人钟栋霖(名应彬)传承。

直至今日,一些传统中药店仍能配售玉容散。 现代生物化学分析表明,其中含有的多种中药成分确实具有美白、滋润、活血功效。

每当女士们在美容店使用基于玉容散配方改良的面膜时,恐怕不会想到,这背后有着一位清代御医的智慧和传奇。

责任编辑:kj012