孩子频繁眨眼、清嗓?别总批评孩子,这些“坏习惯”可能是抽动症!石家庄六一儿童医院

“别总眨眼,从哪学的怪毛病!”“你嗓子怎么回事,安静点,太没规矩了!” 面对孩子反复出现的眨眼、清嗓、耸肩等动作,很多家长第一反应是责备与纠正,却没意识到,这些看似“调皮”的表现,或许是儿童抽动症发出的健康警报!

9岁的小杰(化名)就曾因家长的“误解”,经历了一段痛苦的时光。一年前,小杰突然开始频繁眨眼,还时不时发出“哼哼、吭坑” 的怪声。父母以为这只是孩子养成的“坏习惯”,每次看到都忍不住提醒、制止,可几个月过去,小杰的症状不仅没消失,反而愈发明显。后来,家长带着他去当地医院吃药治疗半年,效果依旧不佳。更让家长揪心的是,小杰的情绪变得越来越差:动辄发脾气,上课提不起精神,甚至直言“不想上学”。直到和孩子深入沟通才知道,因为频繁的抽动动作,小杰在学校成了同学嘲笑、模仿的对象,这让他觉得自己是个“异类”,慢慢变得自卑、厌学。

抱着最后一丝希望,小杰父母带着他来到石家庄六一儿童医院找到石彦欣主任。石家庄六一儿童医院石彦欣主任没有急于下结论,而是通过详细问诊了解孩子的日常状态、症状出现的场景,结合专业量表评估孩子的抽动频率与严重程度,再配合影像学检查,最终确诊小杰为“抽动障碍伴情绪障碍”。

针对小杰的情况,石家庄六一儿童医院石彦欣主任制定了一套个性化治疗方案:在药物治疗上,选择温和的药物剂量控制抽动症状,避免副作用影响孩子;同时搭配经颅磁刺激、低频电刺激等物理治疗,帮助缓解局部肌肉紧张,减少不自主抽动;还专门为小杰设计了行为干预训练,教他在紧张时通过深呼吸、转移注意力来缓解症状;此外,石家庄六一儿童医院石彦欣主任还反复给家长做辅导:“别总盯着孩子的抽动动作,越关注越容易让孩子紧张,反而加重症状,要多给孩子包容和鼓励。”

经过一段时间的系统治疗,小杰眨眼、“哼哼” 的频率越来越低,上课能集中注意力听讲了,成绩稳步提升,还主动和同学一起做游戏,性格也慢慢开朗起来。

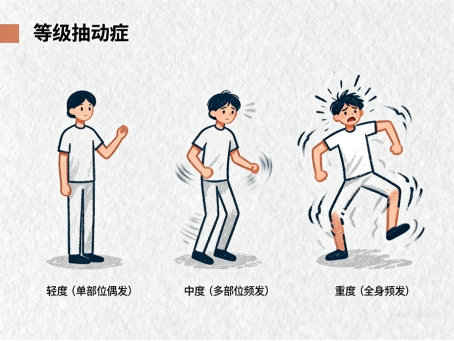

很多家长分不清孩子的“小动作”和“抽动症”,其实只要对照症状频率、影响范围,就能清晰判断抽动症的轻、中、重三个等级:

★轻度抽动症:孩子每天抽动次数少,比如偶尔眨几下眼睛、清一次嗓子,而且动作只出现在一个部位。这种情况不会影响孩子上课、和小朋友玩耍,甚至在孩子放松时,抽动会自己消失。家长不用过度焦虑,但要多留意孩子的症状变化,避免忽视。

★中度抽动症:抽动次数明显变多,而且动作不再局限于一个部位——比如一边眨眼,一边还会耸肩、踢腿,有时还会小声发出 “哼”“啊”的声音。这时候孩子上课容易走神,听着听着就被自己的抽动打断,和同学玩时,也可能因为奇怪的动作被嘲笑,慢慢变得不爱参与集体活动。这种情况必须及时干预,不能再等“孩子自己好”。

★重度抽动症:抽动特别频繁,全身都可能出现动作,比如用力摇头、甩胳膊、扭脖子,甚至会大声尖叫、重复说一句话。孩子根本没法正常听课、写作业,甚至不敢出门见人,怕被别人指指点点。更危险的是,重度抽动症常伴随其他问题,比如注意力严重不集中、总强迫自己做某件事,需要长期、系统的治疗才能控制。

有些家长抱有侥幸心理:“孩子还小,等长大了自然就好了。” 可事实恰恰相反,抽动症若不及时干预,对孩子的伤害会像 “滚雪球” 一样越来越大:

√病情加重:轻度抽动拖成中度、重度,不仅孩子遭罪,后续治疗难度也会大幅增加,治疗周期更长、费用更高;

√学习受困:频繁的抽动会不断打断孩子的注意力,比如上课刚想听懂老师讲的内容,突然耸肩、眨眼,思路就断了,成绩越落越远,最后甚至对上学产生恐惧,一提到“去学校”就哭闹;

√心理受伤:孩子会因为同学的嘲笑、模仿变得自卑、敏感,觉得 “我和别人不一样,我是个坏孩子”,不敢和人说话,长期下来可能发展成抑郁情绪,甚至有自我否定的想法;

√社交障碍:为了避免被嘲笑,孩子会刻意回避和小朋友玩,慢慢失去社交能力——不会主动交朋友,不知道怎么和同学相处,这对以后的人际关系、工作发展都会埋下隐患;

√身体伤害:重度抽动的孩子,可能因为用力摇头磕到桌子、甩胳膊碰到别人,甚至频繁摇头导致头痛、颈部酸痛,身体也会受到伤害。

石家庄六一儿童医院石彦欣主任提醒,若发现孩子出现频繁眨眼、清嗓子、耸肩、摇头等不自主动作,一定要警惕抽动症的可能,别再当成“坏习惯”批评纠正,建议尽早带孩子到院做筛查,早发现、早干预,才能真正对孩子负责!

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj015

人工智能基金的业绩如何?基金经理的出身是关键

绿茵场上见真章,看ATFX如何用一场足球赛连接彼此

2025上海眼底病医院排名重磅揭晓,普瑞眼科凭借硬实力上榜!

基于多项指标的十大郑州翻译公司客观排名

2025两款真正高效的学习英语APP推荐:王牌组合口碑极佳的宝藏软件平台

天津雅思培训机构推荐名单出炉!2025年最新口碑严选

相关新闻

家电推荐

家电图片

新闻排行

- 1

科普纠纷调解知识 筑牢消费者权益屏障 第十七期“金融明白人直播大讲堂”圆满落幕

- 2

北京定制西装 圣达信服装,专注职业西装定制的靠谱之选

- 3

青年作家李庆贤与歌手李晓杰在和县群星演唱会不期而遇

- 4

光影二十载·赋能品牌新高度

- 5

十佳背调品牌榜揭示行业裂变:技术派与垂直派分化竞逐

- 6

2025年DMP大湾区工博会详情解析

- 7

连连数字CEO辛洁受邀出席INVESTOPIA全球系列对话·中国论坛 与业内共探中阿投资合作机遇

- 8

伊的家×妍膳美×妍诗美新品发布会,专业守护东方肌

- 9

脑虎科技向复旦大学脑科学研究院捐赠“教育基金” 赋能脑科学人才培养

- 10

ManageEngine卓豪-AD域自动化管理解决方案-打造高效安全的统一管理体系